コース詳細ガイド

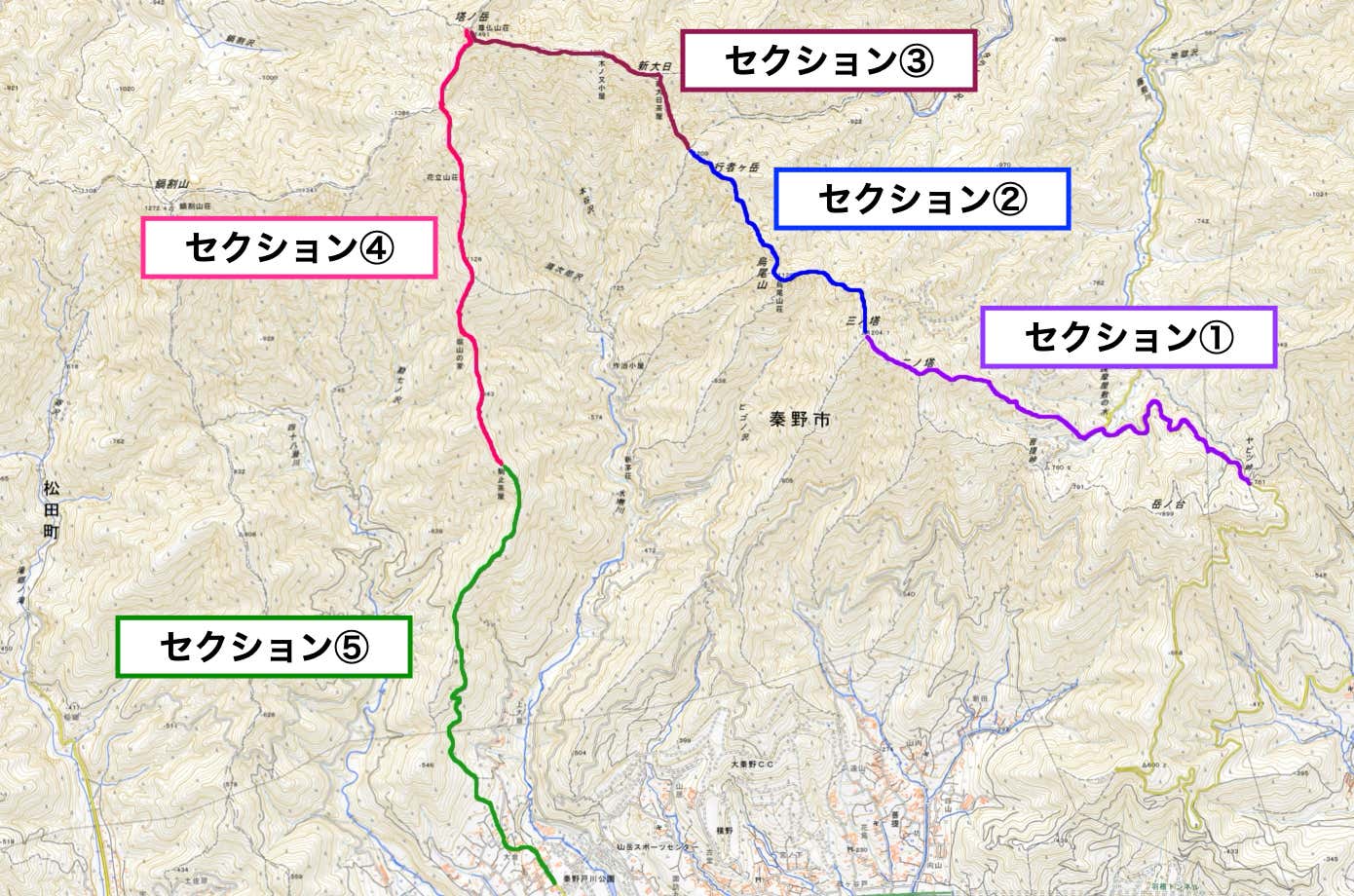

今回はコースを5つのセクションに分けて紹介します。

セクション①:ヤビツ峠〜三ノ塔(150分)

セクション②:三ノ塔〜政次郎尾根分岐(90分)

セクション③:政次郎尾根分岐〜塔ノ岳(90分)

セクション④:塔ノ岳〜駒止茶屋(100分)

セクション⑤:駒止茶屋〜大倉(90分)

*各セクションをクリックすると、そのセクションへジャンプします

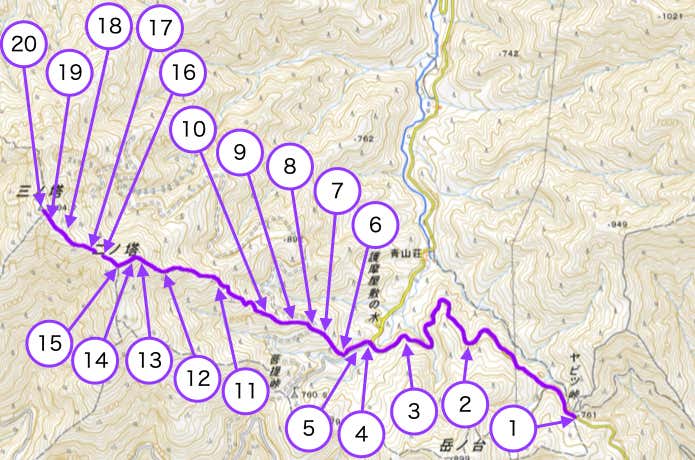

セクション①:ヤビツ峠〜三ノ塔(150分)

このセクションでは、ヤビツ峠から県道70号線沿いを進み、林道次いで登山道へ入ります。二ノ塔、三ノ塔へは、階段や木道が整備された登山道が延びています。

ヤビツ峠売店(営業は週末・祝日のみ)を左手に、ヤビツ峠駐車場を右手に見ながら、県道70号線を歩いていきます。

綺麗にアスファルト舗装された県道70号線は、下り坂で歩きやすい道です。ただしクルマの往来があるので注意しましょう。

前方の頭上には、これからめざす二ノ塔が杉林の上からひょっこりと姿を現します。

左手にトイレが見えてきました。ここで県道70号線と分かれ、左奥の林道へと進んでいきます。ヤビツ峠から1.6km、タクシーを利用すればここまで乗車することもできます。

短い区間ですがコンクリート舗装された林道を歩きます。トイレから先は上り坂となります。

やがて林道の右側に登山口があり、木製階段が針葉樹林帯の中へと延びています。

登山道は木製階段やガレ場になっており、樹林帯をやや急に登っていきます。

やがて登山道は未舗装の林道へぶつかり、手前に「←三ノ塔・塔ノ岳方面 15m先を右折」の標識があります。林道を左手に進むと、標識どおり右へ登山道が続いています。

ここからは、左側の針葉樹林が連なる斜面に沿って階段が延びており、二ノ塔をめざします。

針葉樹林帯の斜面へ入ると、やや急な階段が連続します。写真の通りベンチが数箇所に設置されています。

針葉樹林帯を抜けたところにベンチがあり、ひと息つけます。この先の広葉樹林帯にも、階段が続いています。

二ノ塔が近づくと登山道はガレ場となり、カヤトなどの草原の斜面を登っていきます。

ガレ場が終わり、登山道は歩きやすい木製階段へ変わります。

さらに登山道がなだらかになり、木道が現れたら、二ノ塔は間近です。

大きなベンチが複数設置された二ノ塔(1140m)の山頂です。西側には次にめざす三ノ塔が堂々とそびえ、富士山も望むことができます。

三ノ塔へは、木道をゆるやかに下っていきます。

二ノ塔と三ノ塔の鞍部は崩落が進んでいるため、木製の橋がかけられています。表尾根の鞍部の多くが、このような橋となっています。

三ノ塔へは、草地の中の木道をゆるやかに登り返していきます。

左手から牛首経由の三ノ塔尾根が合流すると、三ノ塔へはあと0.1kmです。

広々とした三ノ塔(1204m)に到着です。前方右へはこれからめざす塔ノ岳への稜線が延びており、正面には富士山もそびえています。

三ノ塔の山頂にはバイオトイレのほか、立派な休憩所が建っています。通常の休憩も快適な上、風雨が強い時のシェルターとしても心強い存在です。

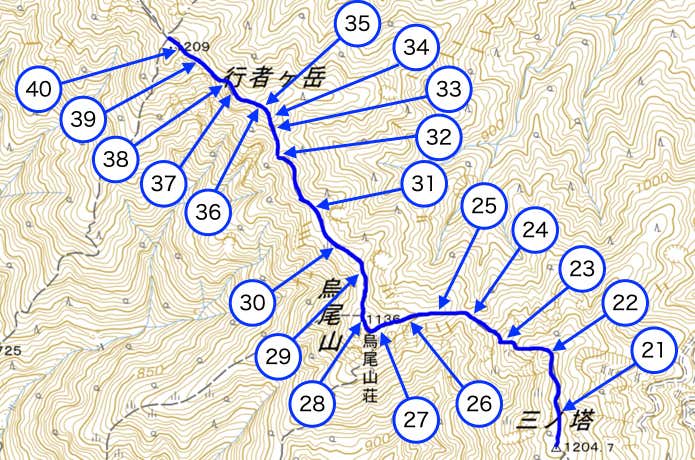

セクション②:三ノ塔〜政次郎尾根分岐(90分)

このセクションでは、烏尾山(1136m)・行者ヶ岳(1180m)・政次郎ノ頭(1209m)を越えます。特に行者ヶ岳は岩峰になっており、岩場・鎖場などの難所が点在します。

三ノ塔の山頂は南北に長く、しばらくは山頂を構成する稜線を木道でなだらかに進んでいきます。

三ノ塔からの下りは、最上部にお地蔵様が祀られた階段から始まります。正面に塔ノ岳を望むことができます。

鎖がかけられたハシゴを通過すると、ザレ場の下りとなります。登山道には錆びた古い鎖も設置されていますが、特に頼らなくても問題なく下ることができます。

烏尾山との鞍部には、これまた木製の橋がかけられています。ここからやや急な階段を登り返します。

登り返しの傾斜がなだらかになると、木道が延びています。

烏尾山へ近づくと、登山道は階段に変わります。

戸川林道からの烏尾山尾根と合流すると、烏尾山荘跡に出ます。三角屋根が表尾根のシンボルのひとつであった山小屋でしたが、残念ながら2024年末で営業終了となりました。

烏尾山荘跡の裏手にはバイオトイレもありますが、山荘の営業終了にともなって閉鎖。次のトイレは木ノ又小屋前となります。烏尾山(1136m)の広い山頂にはベンチや展望案内板が設置されており、塔ノ岳や富士山を眺望することができます。

烏尾山から行者ヶ岳までは、小さなピークをふたつ登降します。なだらかな木道を進むと写真のように斜面に黒い岩が点在するピークが現れます。

ひとつめのピークから、木道をなだらかに下っていきます。

ふたつめのピークへも、なだらかに登り返していきます。この先も木道で鞍部へと下っていきます。

ふたつめのピークを下ると、前方には行者ヶ岳が堂々とそびえています。

行者ヶ岳へ向かう道は、まず木製階段の登りから始まります。

木製階段が終わると、鎖が設置された岩場を登って行者ヶ岳をめざします。

行者ヶ岳(1180m)に到着です。山名にもなっている行者(山中に篭ってストイックな修行を行う修験道の信者)の修行の場でもあったこの山で、別当(管理する立場)を務めた東光院と秦野市山岳協会が設置した石碑も安置されています。

行者ヶ岳からの下りは鎖がかけられた岩場となります。下りきった鞍部には、木道が設置されています。

行者ヶ岳は、ふたつの岩峰から構成されています。もうひとつの岩峰からは、塔ノ岳へと続く表尾根を一望できます。

この岩峰からの下りが、表尾根でもっとも注意力が必要とされる区間です。登山道の両側に鎖が設置されているので、必要に応じて掴まりながら慎重に下りましょう。

行者ヶ岳から下ると、政次郎ノ頭との鞍部です。両側に鉄パイプの手すりが設けられた橋を渡り、政次郎ノ頭へと登り返していきます。

政次郎ノ頭(1209m)の山頂です。ここから下るとすぐに政次郎尾根分岐へ到着します。

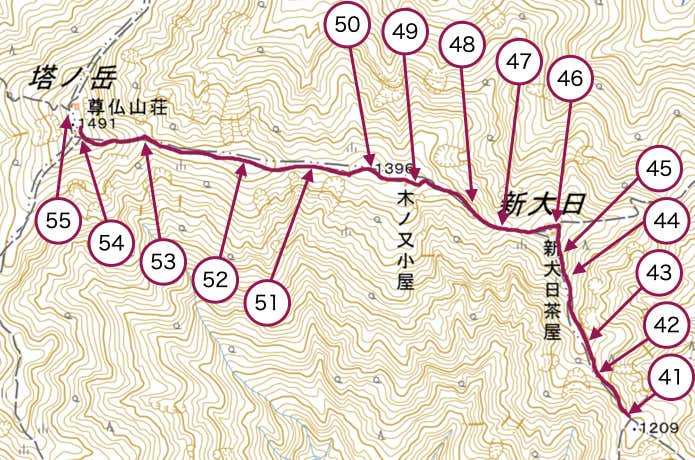

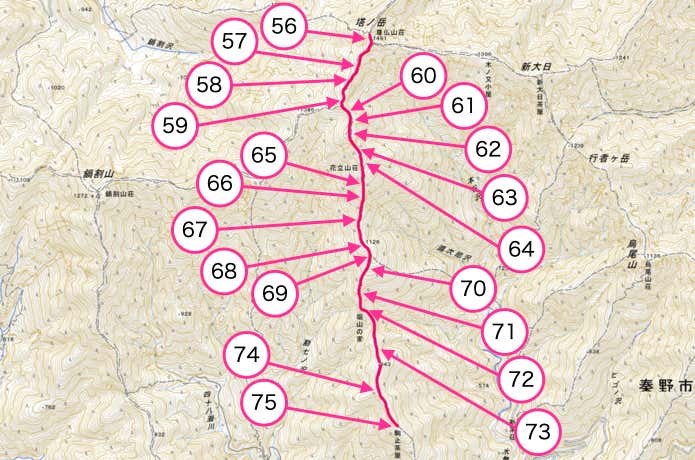

セクション③:政次郎尾根分岐〜塔ノ岳(90分)

このセクションでは、新大日・木ノ又大日をはじめとする3つのピークを登降して塔ノ岳をめざします。

政次郎尾根分岐からは、しばらく稜線上の木道を歩きます。

木道が終わると、登山道はガレ場の登りへと変わります。

書策(かいさく)小屋跡にはベンチが複数設置されており、めざす塔ノ岳への稜線を眺望できます。右奥には新大日へ登る木道と階段が続いています。

新大日へは木道と階段を歩いた先に、急なガレ場の登りが待っています。

ふたたび木道が現れたら、新大日へはあとひと登りです。

長尾尾根コースと合流する新大日(1340m)の山頂です。ベンチや道標が整備されています。

以前この場所には新大日茶屋がありましたが、所有者の体調悪化もあり2009年頃から営業休止状態に。老朽化が進行して、倒壊のおそれもありました。

そこで、表丹沢登山活性化協議会が「表丹沢サンクスプロジェクト」と題して、丹沢を愛する登山者を募ってのボランティアとクラウドファウンディングを実施。2022年から2024年にかけて解体と撤去が実現しました。

次なるピーク・木ノ又大日へは階段で登っていきます。

登山道はややゆるやかになり、木道へと変わります。

木ノ又小屋へ到着です。営業は原則として土・日曜日ですが宿泊も可能です。水場や電源もない昔ながらの山小屋ですが、お汁粉などの山小屋グルメも提供しています。

木ノ又大日(1396m)の山頂はなだらかで、木道で通過します。

木ノ又大日から下った鞍部は、南側の崩壊が進行しています。稜線の北側に設けられた木道・木製階段を経て通過します。

崩落地の鞍部を越えたら、木道を歩いて小さなピークを越えます。ここから、塔ノ岳への最後の登りがスタート。一部に鎖が設置されたガレ場を登っていきます。

前方に塔ノ岳山頂の尊仏山荘が見え、ガレ場の登りが続きます。灌木帯を登り、ソーラーパネルが見えてきたら、塔ノ岳山頂も間近です。

塔ノ岳へ到着です。手前に木製の山名標識があり、狗留尊佛如来(くるそんぶつにょらい)が鎮座。展望案内板も設置されています。奥には尊仏山荘があり、軽食なども購入可能です。

西南西方向には、日本最高峰・富士山が堂々とそびえています。

南東には鍋割山稜、北西には日本百名山・丹沢山(1567m)や丹沢最高峰・蛭ヶ岳(1673m)を一望。丹沢山塊の奥深さを感じ取ることができます。

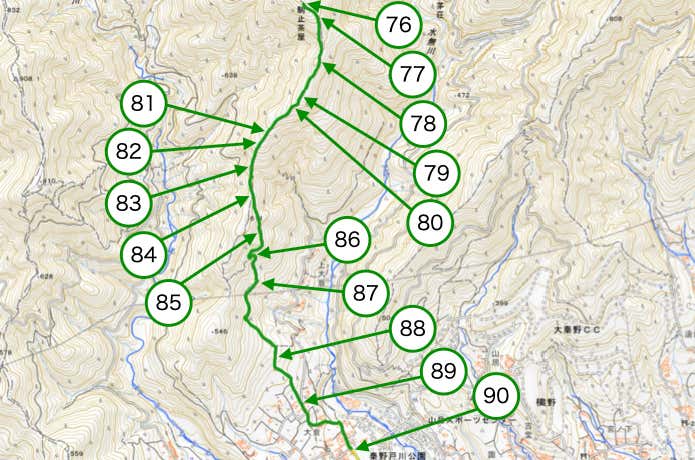

セクション④:塔ノ岳〜駒止茶屋(100分)

このセクションでは、大倉尾根を下ります。階段が連続する急な稜線ですが、相模灘へ向かって下るので、まるで絶景に吸い込まれるような感覚になる区間もありますよ。

塔ノ岳の山頂から大倉方面へ、木製階段を下ります。間違ってヤビツ峠方向へ下ってしまう事例も多発しているので、道標をよく確認してから下り始めましょう。

大倉尾根の稜線は木道や階段で整備されており、最初の木製階段が終わるとややなだらかな下りに変わります。

平坦な木道を進んでいくと、いったんわずかに登り返すポイントです。

木道がふたたび下りに変わり進んでいくと、鍋割山稜との分岐である金冷しに到着です。大倉尾根は左方向に進みます。

花立ノ頭との鞍部は崩落しており、鉄パイプの手すりがついた橋がかけられています。

花立ノ頭へと、ゆるやかに登り返していきます。

花立ノ頭(1370m)の山頂付近は、平坦な木道となっています。前方には相模灘の青い海と、真鶴半島・伊豆半島・箱根の山々を望むことができます。

花立ノ頭からは、ザレ場の斜面を下っていきます。相模灘方面の眺望はいったんなくなり、笹原の中へと入っていきます。

下っていくと右手にバイオトイレがあり、すぐに青い屋根が目印の花立山荘へ到着。ベンチが設置されており、ここから見下ろす相模灘の展望も秀逸です。

営業は原則として土曜・日曜のみですが、宿泊も可能。暑い時期にはかき氷、寒い時期にはお汁粉など、疲れた身体に沁みるスイーツも提供しています。

花立山荘からは、長い階段の下りとなります。引続き相模灘の眺望も楽しむことができますが、しっかり足元を確認しながら下りましょう。

階段が終わると、今度は岩場の斜面を下ります。距離はそれほど長くなく、やがてゆるやかで段差の広い階段の下りへと変わります。

周囲は針葉樹林帯となり、歩きやすい木道を下っていきます。

木道が平坦に変わると、樹林が開けた明るい登山道となります。この周辺は、小草平と呼ばれています。

小草平から階段を下ると、東麓の戸沢出合からの上級者向けバリエーションルートである天神尾根が合流します。さらに前方の階段を下っていきます。

天神尾根分岐からの階段は傾斜がややなだらかで、正面に箱根連山を望むポイントもあります。

続いて、ガレ場の下りとなります。稜線の両側が崩落している痩せ尾根も通過するので、慎重に通過しましょう。

ガレ場が終わると、周囲にベンチ・テーブルが設置された堀山の家です。こちらも宿泊は週末と年末年始のみで事前予約制です。

堀山の家から歩きやすい稜線を下っていくと、標高943m地点の小ピーク・堀山へと登り返す道となります。

登り切って堀山東面の巻道を進むと、登山道はかなり広い段差の階段が続く平坦な稜線に。その先には同じく平坦な木道が続いています。

木道が終わる場所の両側にベンチが設置されており、右側のベンチ奥には駒止茶屋の赤い屋根が見えてきます。宿泊は週末と年末年始のみで要予約ですが、毎月第3土曜日は「駒止の日」として多くの常連客が集い語らう場になります。

セクション④:駒止茶屋〜大倉(90分)

このセクションでは引続き大倉尾根を下ります。傾斜は全体的にゆるやかになり、見晴茶屋手前でここまで連続していた階段も終了です。

緑色の建物が目印の駒止茶屋の少し上から、階段が続いています。

階段は稜線に沿ってうねるように続いていきます。段差は比較的大きく、傾斜もややゆるやか。

階段が終わると、いったん平坦な稜線に。さらに進んだ右側には、ベンチも設置されています。

この階段を下りきった場所が一本松。塔ノ岳から4.0km・大倉バス停へ3.0kmの道標があり、大倉尾根を半分以上クリアしてきたことがわかります。

一本松からはガレ場の下りとなります。比較的よく踏まれている大倉尾根ですが、大きな浮石に乗らないように注意しましょう。

ガレ場が終わると、登山道は平坦な木道へと変化。周囲にはモミジが植樹されており、秋には鮮やかな紅葉のトンネルとなります。

見晴茶屋をめざして、下っていきます。長い階段はこの区間が最後です。

バイオトイレやベンチが設置された見晴茶屋。原則として週末のみの営業となりますが、こだわり抜かれた設備やグルメと年末年始のアットホームなイベントが人気です。

見晴茶屋からほぼ平坦な尾根を進んでいくと、ベンチが設置された雑事場ノ平(ぞうじばのたいら)です。右手の道を直進すると大観峰や大倉高原テントサイトを経由できますが、左手へ進んだ方が近道。どちらを進んでもやがて合流します。

左手へ下ると稜線の東面をトラバース(横断)するように登山道が延びています。樹間からは秦野の街並を見下ろすことが可能。

雑事場ノ平で分岐した大観峰や大倉高原テントサイト経由の道と合流。この先も、登山道は稜線の東面をトラバースしながら続いていきます。

建物の脇に観音像が安置された祠が併設された観音茶屋。営業は不定休ですが、広いベンチやバイオトイレが設置されています。

足元がコンクリート舗装に変わると、右手に秦野市上下水道局・堀山下高区配水場に併設された水場があります。蛇口をひねると水が出てくるシンプルな水場ですが、秦野市の水道水は丹沢の豊富な地下水や伏流水を利用した全国で3番目に古いもの。

空になった水筒があれば給水して、帰路に丹沢の恵みともいえる水で喉を潤すのもおすすめです。

丹沢大山国定公園の大きな看板がある場所で、車道と合流します。あとは県道706号線に沿って大倉へと下っていくだけです。

ようやく大倉に下山です。靴洗い場が併設されたトイレが併設されており、レストハウスは「Yama cafe 丹沢」として営業しており、ドリンク・フード・デザートや生ビールも販売しています。

塔ノ岳の天気と地図をチェック

塔ノ岳のふもと(秦野市)の10日間天気

| 日付 | 02月06日 (金) |

02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

02月12日 (木) |

02月13日 (金) |

02月14日 (土) |

02月15日 (日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  晴 |

曇のち雪 |

曇一時雪 |

晴 |

晴時々曇 |

雨時々曇 |

曇 |

晴時々曇 |

晴時々曇 |

晴時々雨 |

| 気温 (℃) |

16 0 |

3 1 |

3 -2 |

7 -7 |

11 -4 |

13 4 |

10 3 |

13 1 |

15 1 |

16 3 |

| 降水 確率 |

10% | 70% | 70% | 0% | 20% | 80% | 40% | 30% | 30% | 60% |

データ提供元:日本気象協会

塔ノ岳の登山指数

| 日付 | 02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

塔ノ岳の地図

吉備人出版 登山詳細図 東丹沢

エスケープルートもチェックして万全の登山計画を

丹沢山塊では比較的手軽な縦走コースである表尾根ですが、天候の急変や体調悪化に対応するため、登山計画段階で、より早く山麓へ下山できるエスケープルートを把握しておきましょう。

セクション①のゴールである三ノ塔からは、距離が長いものの歩きやすい樹林帯を下る三ノ塔尾根コースで大倉へと下山可能。

セクション②のゴールから延びる政次郎尾根コースはガレ場の急な下りで経験者向きですが、その後はクルマやタクシーも通行可能な戸沢林道経由で大倉へと下山できます。

不意の事態も想定した万全の登山計画で、丹沢山塊屈指の人気縦走コースを楽しんでください。

※この記事内の情報は特記がない限り公開初出時のものとなります。登山道の状況や交通アクセス、駐車場ならびに関連施設などの情報に関しては、最新情報をご確認のうえお出かけください。