コース詳細ガイド

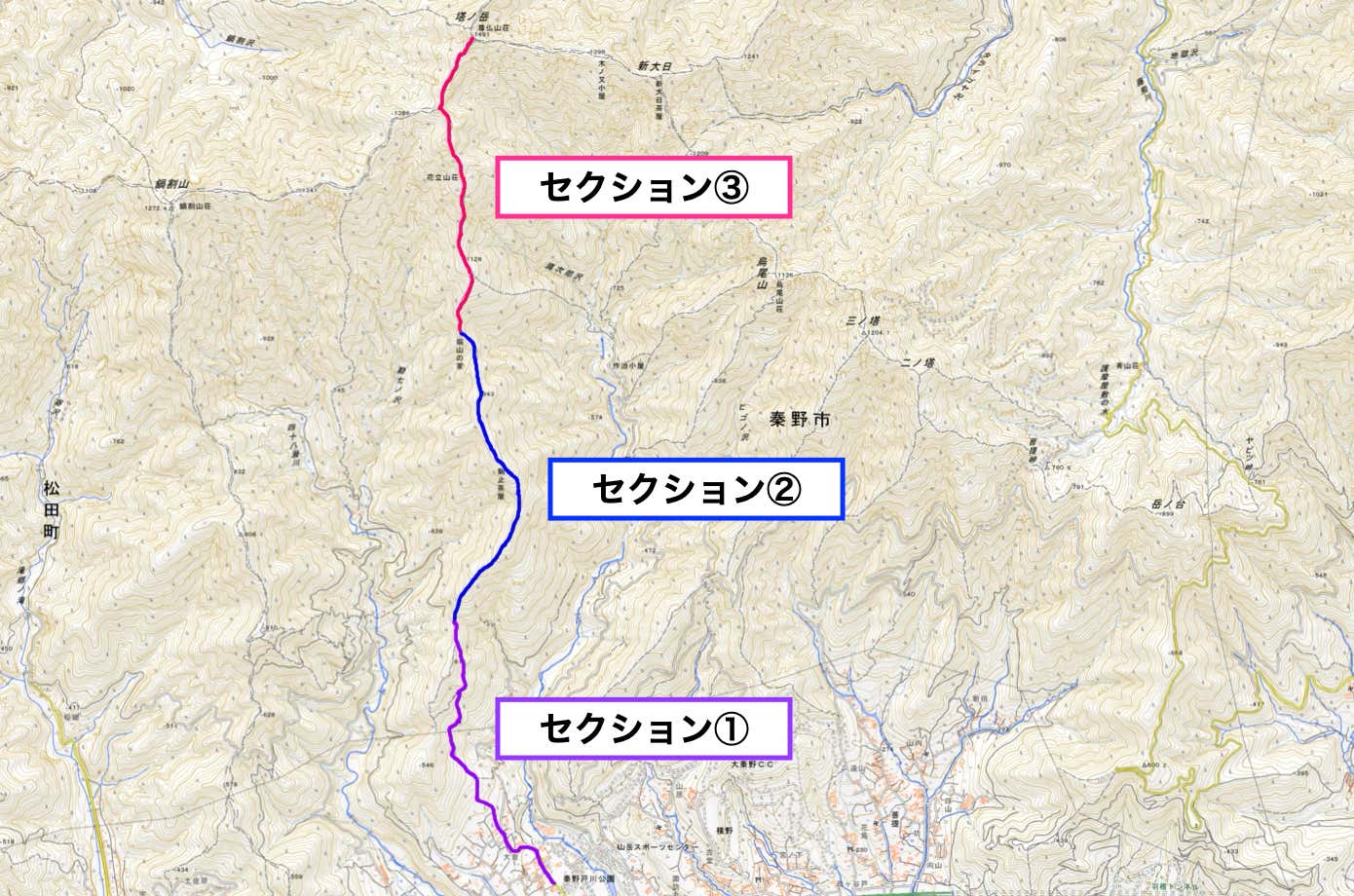

今回はコースを3つのセクションに分けて紹介します。

セクション①:大倉〜見晴茶屋(85分)

セクション②:見晴茶屋〜堀山の家(95分)

セクション③:堀山の家〜塔ノ岳(130分)

*各セクションをクリックすると、そのセクションへジャンプします

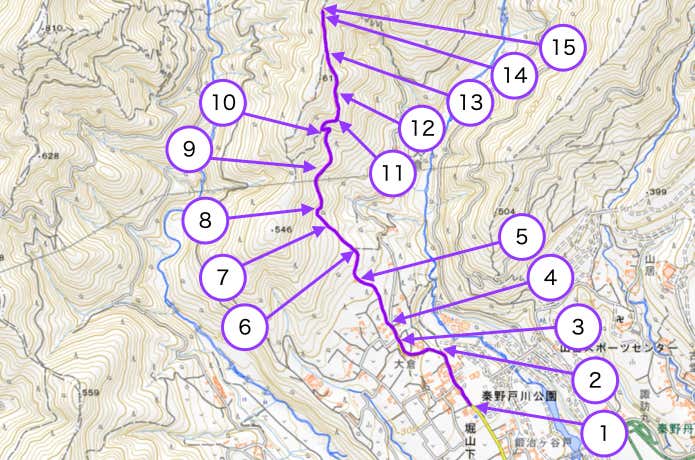

セクション①:大倉〜見晴茶屋(85分)

このセクションは県道706号線の舗装路歩きから始まります。複数の分岐を経て土道の登山道へ変わり、観音茶屋を通過。大観峰との分岐を右へ進み、見晴茶屋をめざします。

大倉から塔ノ岳をめざして県道706号線を北へ進みます。

沿道には山神社(やまのかみしゃ)の参道入口があり、時間があれば参拝してもよいでしょう。山神社の御祭神は、丹沢屈指のパワースポット・大山阿夫利神社と同じ大山祗大神(オオヤマツミノカミ)です。

コンクリート舗装の道に変わる、大倉尾根登山口です。傍らには自動販売機も設置されているので、必要な水分を確保して進みましょう。

丹沢大山国定公園の立派な標識があります。大倉尾根へは左の細い道へと進んでください。

左手に秦野市上下水道局・堀山下高区配水場に併設された水場があります。蛇口をひねると水が出てくるシンプルな水場ですが、秦野市の水道水は丹沢の豊富な地下水や伏流水を利用した全国で3番目に古いものです。

往路の移動で水分を消費してしまった人は、ここでたっぷり水を補給できます。丹沢山塊からの恵みともいえる水を飲みながら、丹沢山塊の表玄関をめざしましょう。

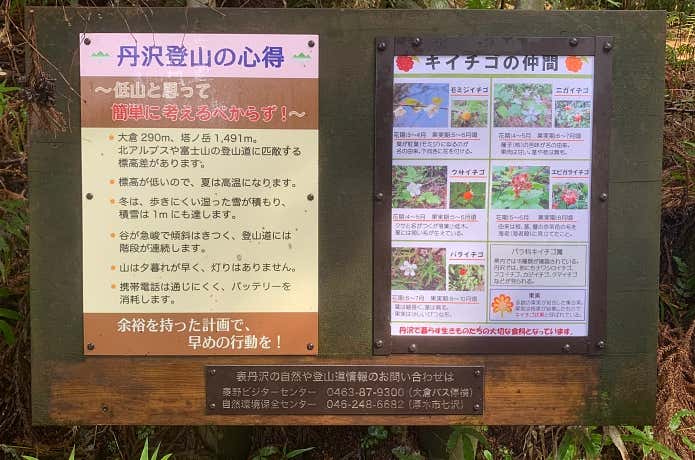

丹沢山塊は低山といえども大きな標高差や複雑な地形により、山岳遭難が多発。メジャーなコース沿いには写真のような番号標識が設置されおり、ケガや体調不良で行動不能になった場合の救助要請の際に、最寄りの標識番号を伝えると素早い位置把握に役立ちます。

この場所は2番ですが、大倉尾根では先ほどの自動販売機奥が0番、塔ノ岳の山頂直下が45番となります。登山道沿いの番号標識を確認しながら歩けば、自分がどの程度進んでいるかも認識できます。

やや登っていくと、大倉尾根の多くの山小屋を保有・管理している集団・丹沢ベースの建物前へ。手前にベンチが設置されています。

さらに進むと、登山道は溝のようにえぐれた洗堀状の登山道へと変わります。

そのまましばらく歩くと、観音茶屋に出ます。営業は不定休ですが、奥には観音像が安置された祠が。また、登山道の右側には広いベンチやトイレが設置されており、休憩にぴったりの場所です。

左へ進むと、大観峰や大倉高原テントサイトに至る分岐です。どちらへ進んでも先で合流しますが、右手へ進んだ方が近道となります。

先ほどの分岐を左手へ進んだ大観峰や大倉高原テントサイトは尾根上にあるため、この区間は尾根の東側をトラバース(横断)するように進みます。

やや道幅の広いトラバース道を、ゆるやかに登っていきます。

トラバース道が終わり、大観峰や大倉高原テントサイトからのルートと合流する雑事場ノ平(ぞうじばのたいら)です。周囲にはベンチが設置されており、その先は平坦な尾根道が続いています。

このなだらかな尾根道を進むと、バイオトイレが併設された見晴茶屋に到着します。原則として週末のみの営業となりますが、こだわり抜かれた設備やグルメ、年末年始のアットホームなイベントが人気です。

見晴茶屋からは南東方向の眺望が開けており、秦野市の街並を前景に相模灘の絶景が広がります。

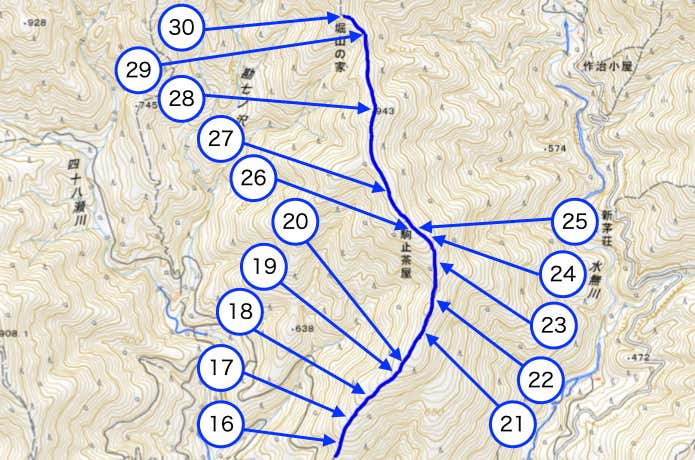

セクション②:見晴茶屋〜堀山の家(95分)

このセクションからは、大倉尾根のシンボルである階段が現れます。堀山(943m)東側の巻道でいったん下り、堀山の家へと登り返していきます。

見晴茶屋を過ぎると、大倉尾根名物の階段が始まります。この階段は上部で分岐しますが、どちらへ進んでもすぐに合流します。

階段が終わると、なだらかな木道が続きます。沿道にはモミジが植えられており、秋には色鮮やかな紅葉のトンネルを楽しめます。

木道が終わってからも、しばらくは穏やかな稜線が広がり、奥にはゆるやかで段差の広い木製階段が見えてきます。

このようなガレ場の斜面もあります。登山者が多いため比較的よく踏まれている大倉尾根ですが、大きな浮石へは不注意に乗らないようにしましょう。

二本松と呼ばれる場所です。大倉バス停から3.0km、塔ノ岳へ4.0kmの標識があり、奥には木製階段が延びています。

急坂が連続するイメージの大倉尾根ですが、こちらも平坦な稜線が続く区間です。道端にはベンチが設置されています。

稜線上の小さなピークを、段差の広い階段で越える場所です。感覚的には、ほぼ平坦といって良いでしょう。

登山道は針葉樹林帯へ入り、奥にはやや急な木製階段が見えてきます。

階段は徐々に段差が狭くなり、傾斜も急になっていきます。息が上がらないペースで、焦らず登っていきましょう。

駒止茶屋に到着です。宿泊は週末と年末年始のみで要予約ですが、毎月第3土曜日は「駒止の日」として多くの常連客が集い語らう場になります。

駒止茶屋前の階段をさらに登ると登山道は平坦な木道に変わり、両側にベンチが設置されています。

しばらくはなだらかな稜線が続き、段差の広い階段を進んでいきます。

標高943m地点の小ピーク・堀山の東斜面(右側)を巻くように延びており、堀山を過ぎると下り坂に変わります。

下りきった鞍部から、堀山の家へと登り返していきます。

階段を登り返していくと、左斜面の頭上に堀山の家が見えてきます。こちらも宿泊は週末と年末年始のみで事前予約制です。周囲にはベンチやテーブルが設置されています。

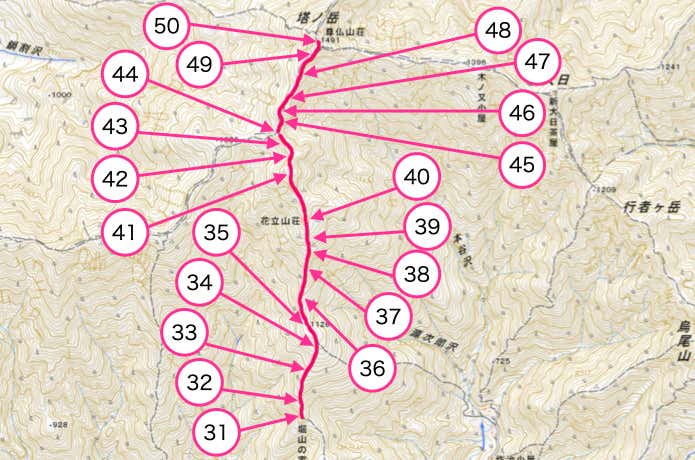

セクション③:堀山の家〜塔ノ岳(130分)

このセクションが大倉尾根でのいちばんの頑張りどころです。堀山の家からは、岩場の急登や階段が連続。花立山荘でひと息ついたら、花立ノ頭から金冷しへいったん下り、塔ノ岳へと登り返します。

ベンチやテーブルが設置された堀山の家前から、さらに登ります。登山道は岩場となり、左右が崩落している鞍部も通過するので慎重に足を運びましょう。

しばらくは、このような岩場の斜面を登っていきます。

岩場の先は、ゆるやかな階段となります。ここで無理してペースアップせず、待ち構えている階段に備えて息を整えながら、ゆっくり進みましょう。

木製階段がやや急になると、東麓の戸沢出合からの上級者向けバリエーションルートである天神尾根と合流。さらに前方の階段を登っていきます。

木製階段を登りきると、樹林が開けた小草平へ。登山道は平坦な木道へ変わります。

さらに進むと斜面の傾斜がやや急になり、登山道は木製階段へ変わります。

針葉樹林帯を抜けると、やや急な岩場の登りとなります。

花立山荘へ向かう斜面を、急な階段で登っていきます。

体力的には厳しい階段ですが、周囲は樹林が開けています。振り返れば相模灘を正面に、真鶴半島・伊豆半島・箱根の山々を望むことができます。

階段を登りきると、花立山荘に到着です。営業は原則として土曜・日曜のみですが、宿泊も可能。暑い時期にはかき氷、寒い時期にはお汁粉など、塔ノ岳へ向けて元気が出るスイーツも提供しています。

花立山荘裏のトイレを左手に見ながら笹原の斜面を登っていくと、花立ノ頭(1370m)へ。山頂付近には木道が敷設されており、めざす塔ノ岳が正面に見えます。

花立ノ頭からは金冷しへと下っていきます。稜線の幅が狭いので、左右の斜面への滑落に注意しましょう。

両斜面が崩落した鞍部には、鉄パイプの手すりがある橋が設置されています。これを渡れば、金冷しは間近です。

橋を渡って階段を登れば、西から延びる鍋割山稜との合流地点・金冷しです。塔ノ岳へは右手に進みます。

鍋割山稜と合流したら、木道をなだらかに進んでいきます。

木製階段や木道を通過して、笹原の中を登っていきます。

前方に塔ノ岳が見えると、ややゆるやかな下りとなります。

山頂手前は、いったん平坦な木道が続きます。

いよいよ最後の急階段です。前方にソーラーパネルが見えてくれば、山頂は目前です。

ついに塔ノ岳へ到着です。手前に木製の山名標識があり、狗留尊佛如来(くるそんぶつにょらい)が鎮座。展望案内板も設置されています。奥には尊仏山荘があり、軽食なども購入可能です。

西南西方向には、日本最高峰・富士山が堂々とそびえています。

南東には鍋割山稜、北西には日本百名山・丹沢山(1567m)や丹沢最高峰・蛭ヶ岳(1673m)を一望。丹沢山塊の奥深さを感じ取ることができます。

塔ノ岳の天気と地図をチェック

塔ノ岳のふもと(秦野市)の10日間天気

| 日付 | 02月06日 (金) |

02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

02月12日 (木) |

02月13日 (金) |

02月14日 (土) |

02月15日 (日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  晴 |

曇のち雪 |

曇一時雪 |

晴 |

晴時々曇 |

雨時々曇 |

曇 |

晴時々曇 |

晴時々曇 |

晴時々雨 |

| 気温 (℃) |

16 0 |

3 1 |

3 -2 |

7 -7 |

11 -4 |

13 4 |

10 3 |

13 1 |

15 1 |

16 3 |

| 降水 確率 |

10% | 70% | 70% | 0% | 20% | 80% | 40% | 30% | 30% | 60% |

データ提供元:日本気象協会

塔ノ岳の登山指数

| 日付 | 02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

塔ノ岳周辺の地図

吉備人出版 東丹沢 登山詳細図

登山前はしっかり準備を!その先には奥深い丹沢の魅力が満載

塔ノ岳へのコースの中でも初めての人におすすめの大倉尾根コースですが、標高差1200m以上という数値はあなどれません。ケーブルカーを利用した場合の大山(標高差約560m)の2倍以上、高尾山口駅から高尾山へ登る場合(標高差約400m)の約3倍にもなるのです。

まずは標高差が3桁の山を何度か歩いてみて、しっかりと準備を行いましょう。また天候や体調によっては、無理せず引き返すことが無難です。

この距離と標高差に慣れてきたら、縦走にチャレンジするのもおすすめです。東には表尾根、西には鍋割山稜、北西には日本百名山・丹沢山(1567m)や丹沢最高峰・蛭ヶ岳(1673m)が連なる丹沢主脈など、奥深い丹沢の魅力あふれるコースが待っています。

※この記事内の情報は特記がない限り公開初出時のものとなります。登山道の状況や交通アクセス、駐車場ならびに関連施設などの情報に関しては、最新情報をご確認のうえお出かけください。