⑤雨引山|季節の花が美しい寺院を抱く山

雨引山(あまびきさん・409m)の登山口にある名刹が、坂東三十三観音霊場の第二十四番札所でもある雨引山楽法寺(あまびきさんらくほうじ)。通称・雨引観音とも呼ばれ、創建は6世紀後半という歴史ある寺院です。

境内は花が美しいことで知られており、例年3月中旬の河津桜を皮切りに4月上旬には桜が見頃を迎え、背景にそびえる日本百名山・筑波山との調和が見事です。また例年6月中旬〜7月中旬には、境内の池にアジサイを浮かべた水中花も人気を博しています。

雨引山は奈良時代の大干ばつの際に時の嵯峨天皇が降雨を祈る写経を納めたことが山名の由来で、現在も寺宝として収められています。雨乞い祈願が行われた山頂からは、関東平野を見下ろし筑波山を間近に望むことができます。

今回は雨引観音からの往復コースを紹介しますが、次項で紹介する南側に連なる加波山や、北側に連なる御嶽山と組み合わせた縦走コースも設定可能。さらに充実した登山を楽しむことができます。

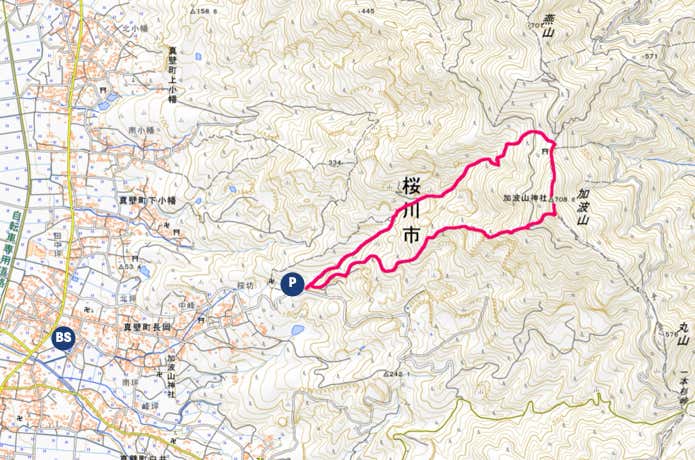

おすすめ登山コース

コース概要

雨引観音参道(10分)→雨引観音(15分)→関東ふれあいの道分岐(20分)→雨引観音分岐(15分)→雨引山(10分)→雨引観音分岐(10分)→関東ふれあいの道分岐(10分)→雨引観音(5分)→雨引観音参道

交通アクセス

・JR水戸線・岩瀬駅から雨引観音バス停まで桜川市バス・ヤマザクラGOで約18分

(雨引観音へは土・日・祝日のみ運行)

・北関東自動車道・桜川筑西ICから雨引観音駐車場までクルマで約15分

⑥加波山|修験道の霊場でもあった信仰の山

奈良県・大峰山で役行者(えんのぎょうじゃ)によって開かれ、山中に籠って厳しく禁欲的な修行を実践する日本独自の信仰形態が奥久慈男体山でも触れた修験道です。その信徒は山伏・修験者と呼ばれ、出羽三山(山形県)・葛城山(奈良県)・英彦山(福岡県)など日本全国の山々でストイックな修行に励みました。

関東百名山にも選定されている加波山(かばさん・709m)も、そんな修験道の霊山として信仰の対象となっていました。明治新政府の神仏分離令によって修験道は禁止されましたが、現在でもその流れを汲んだ真言密教の修行である加波山禅定(ぜんじょう)が毎年夏に行われています。

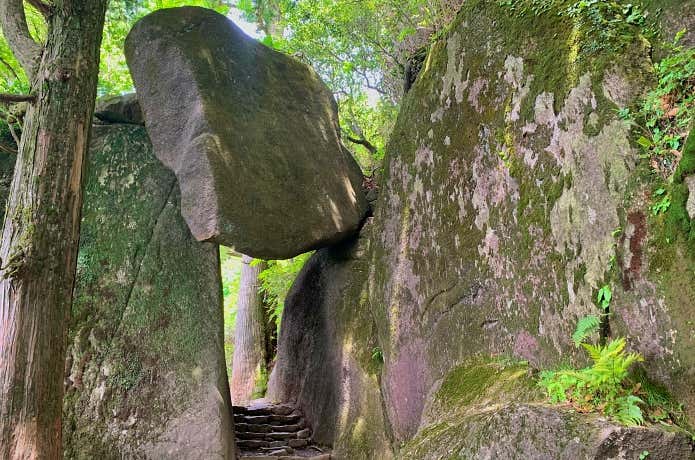

また山中に点在する奇岩・巨石も印象的な光景です。かつて加波山はきめ細かく高白度を誇る良質な花崗岩(御影石)である真壁石の産地として知られ、その石材は東京都港区にある迎賓館赤坂離宮にも使用されています。

クルマでは三合目までアクセスできますが、山麓にある加波山神社里宮に立ち寄ってから登るのもおすすめ。三角点が設置された山頂の本宮御本殿をはじめ、稜線には中宮御本殿・親宮御本殿・たばこ神社などが点在しており、信仰の山の名残を色濃く留めています。

おすすめ登山コース

コース概要

三合目登山口(70分)→山椒魚谷(35分)→加波山神社親美宮(20分)→加波山(5分)→加波山三枝祇神社本宮拝殿(10分)→八合目(55分)→三合目登山口

交通アクセス

・JR水戸線・岩瀬駅から長岡バス停まで桜川市バス・ヤマザクラGOで約15〜30分、 長岡バス停から三合目登山口まで徒歩約45分

・北関東自動車道・桜川筑西ICから加波山三合目駐車場までクルマで約20分

⑦筑波山|低山ながら魅力満載の日本百名山

深田久弥が随筆『日本百名山』を執筆する際、山の選定基準の付加的要素は“標高1,500m以上”とされていました。筑波山がそれを大きく下回りながらも選ばれたのは、主な選定基準である“山の品格・歴史・個性”を存分に備えていたからでしょう。

男体山(871m)・女体山(877m)の山頂にある筑波山神社御本殿には、それぞれ日本神話の祖である伊弉諾尊(イザナギノミコト)・伊弉冊尊(イザナミノミコト)が祀られています。その美しい双耳峰は、関東平野の至るところから望むことができるランドマーク的存在です。

今回は弁慶七戻りなどの奇岩が点在する白雲橋コースから登り、御幸ヶ原コースを下るプランを紹介しますが、他にも登山コースは多数。山麓の宮脇から男体山・女体山の鞍部である御幸ヶ原へ延びる筑波山ケーブルカー、東側中腹のつつじが丘から女体山直下まで延びる筑波山ロープウェイをうまく利用して、手軽に登ることもできます。

山頂周辺からは関東平野の田園地帯が眼下に広がり、空気が澄んでいれば富士山を望むこともできます。もっとも人気があるのは紅葉シーズンですが、カタクリなどの山野草が咲く早春から新緑がまぶしい初夏、ケーブルカーの早朝運行が実施され初日の出を鑑賞できる元日など、いつ訪れても魅力にあふれた山です。

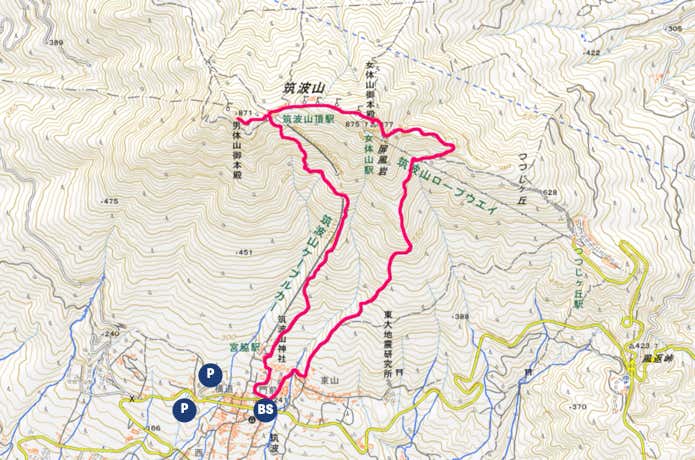

おすすめ登山コース

コース概要

門前(5分)→登山口(20分)→酒迎場分岐(90分)→弁慶茶屋跡(40分)→女体山(15分)→御幸ヶ原(20分)→男体山(10分)→御幸ヶ原(25分)→男女川源流(15分)→中ノ茶屋跡(30分)→宮脇(10分)→門前

交通アクセス

・つくばエクスプレス・つくば駅隣接のつくばセンターバス停から筑波山神社入口バス停まで関東鉄道バスで約36分

・常磐自動車道・土浦北ICから筑波山駐車場(複数あり)までクルマで約35分

⑧宝篋山|筑波山や霞ヶ浦の展望と歴史の山

筑波山の南東に連なる宝篋山(ほうきょうさん・461m)。21世紀初頭まで荒廃した里山であったため関東百名山などには選定されていませんが、現在は南側からの極楽寺コース・常願寺コース・小田城コース、西側からの山口コース・新寺コースが整備されて多くの登山者で賑わっています。

山名の由来である宝篋印塔が祀られた山頂は、眼前にそびえる筑波山や日本第2位の大きさを誇る湖で茨城県のシンボルのひとつである霞ケ浦の絶景ポイント。もちろん関東平野の眺望も抜群で、空気が澄んでいれば富士山を望むこともできます。

今回紹介するのは南側の小田休憩所から最短の極楽寺コースを通らず、沢沿いの常願寺コースと尾根沿いの小田城コースと地形の変化を楽しむルート。沿道には山桜の森・こぶしの森があり春には花盛りとなるほか、かつてこの地にあった小田城の遺構も残されています。

山口コース・新寺コースのスタート地点となる大池公園は桜並木に囲まれおり、春には宝篋山と桜が水面に映り込みます。また植生は落葉広葉樹が多いため、秋には山肌一面が紅葉に彩られます。関東平野に突き出した場所にあるためアクセスもよく、手軽に楽しむことができる茨城県の新名山です。

おすすめ登山コース

コース概要

小田休憩所(10分)→新池(15分)→登山口(60分)→尖浅間(10分)→野鳥の森(40分)→宝篋山(20分)→硯石(20分)→純平歩道分岐(15分)→富岡山(20分)→小田休憩所

交通アクセス

・JR常磐線・土浦駅から宝篋山入口バス停まで関東鉄道バスで約30分

・常磐自動車道・土浦北ICから小田休憩所駐車場までクルマで約15分

茨城県には他にも魅力的な山がたくさん!

茨城県には今回紹介した山以外にも、カタクリ群生地があり日本武尊(やまとたける)の伝説が残る関東百名山・吾国山(わがくにさん・518m)や、イワウチワなどのスプリングエフェメラル(春の妖精)が咲き誇る花瓶山(はなかめやま・690m)など、魅力的な山が点在しています。

首都圏からの交通アクセスがよい茨城県の山々。ガイドブックや地図を参照しながら、手軽な日帰り登山でその魅力を満喫してください。

おすすめのガイドブック&地図

山と渓谷社 分県登山ガイド7 茨城県の山

昭文社 山と高原地図 那須・塩原・高原山・八溝山

昭文社 山と高原地図 筑波山・加波山・高鈴山・奥久慈男体山