アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

低山ながら個性と魅力にあふれた茨城県の山々

広大な関東平野が大部分を占めていることから、農業が盛んな茨城県。東側が太平洋に面していることから、漁業においても指折りの地域です。一方で、山という印象が薄くなりがちな県でもあります。

しかし県北部には福島県から続く阿武隈高地や八溝山地が連なっており、関東百名山にも6座が選定されています。今回はそんな茨城県の山の魅力を発掘すべく、8つの山々にフォーカスしてみました。

- 八溝山|茨城県最高峰ながら登りやすい名山

- 生瀬富士|袋田の滝を周回するスリリングな稜線

- 奥久慈男体山|迫力ある断崖に囲まれた展望峰

- 竪破山|巨岩・奇岩が点在する歴史の山

- 雨引山|季節の花が美しい寺院を抱く山

- 加波山|修験道の霊場でもあった信仰の山

- 筑波山|低山ながら魅力満載の日本百名山

- 宝篋山|筑波山や霞ヶ浦の展望と歴史の山

*気になる山をクリックすると、その山へとジャンプします

①八溝山|茨城県最高峰ながら登りやすい名山

茨城県の北端・福島県との境に位置し、栃木県境も近い八溝山(やみぞさん・1022m)。関東百名山・日本三百名山に選定されており茨城県内の最高峰でもありながら、山頂直下までクルマで行くことができるアクセスの良い名山です。

ブナ・ミズナラ・ダケカンバなど豊かな森に包まれた山肌は新緑や紅葉が美しく、中腹に湧き出す八溝五水(金性水、鉄水、龍毛水、白毛水、銀性水)は、環境省の「名水100選(昭和60年選定)」に選ばれています。

コースの途中には坂東三十三観音霊場巡りの第二十一番札所である八溝山日輪寺があり、巡礼する参拝客も訪れます。前述のように現代では車道が整備されていますが、かつては山深く一都六県に点在する坂東三十三観音霊場巡りの札所の中でも難所だったそうです。

八溝嶺神社が鎮座する山頂には天守閣を模した展望台が設置されており、周囲の眺望は秀逸。栃木県側を望めば那須連峰・日光連山、福島県側には阿武隈山地、空気が澄んでいれば茨城県唯一の日本百名山・筑波山や富士山を望むこともできます。

おすすめ登山コース

コース概要

八溝山日輪寺駐車場(75分)→八溝山(30分)→日輪寺(35分)→八溝山日輪寺駐車場

交通アクセス

・常磐自動車道・那珂ICから八溝山日輪寺駐車場までクルマで約100分

▼八溝山の地図はこちら

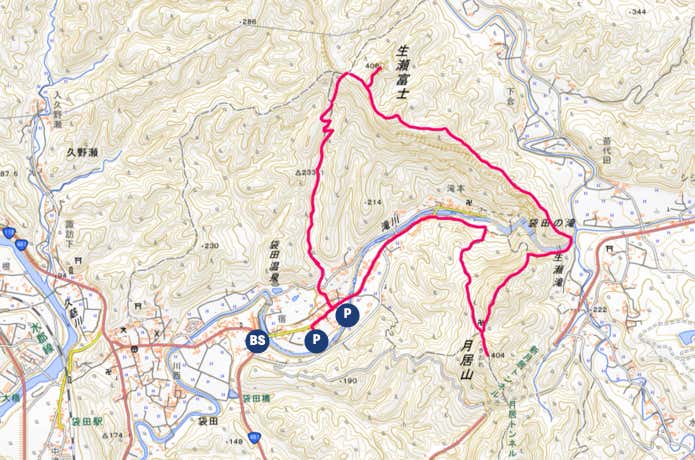

②生瀬富士|袋田の滝を周回するスリリングな稜線

那智の滝(和歌山県)・華厳の滝(栃木県)とともに日本三名爆に数えられている茨城県有数の景勝地が袋田の滝。その北側にそびえているのが、生瀬富士(なませふじ・406m)です。袋田の滝が流れる滝川によって削られた断崖にある山頂は眺望も抜群です。

山頂から5分ほどで往復できる岩峰は「茨城のジャンダルム」と呼ばれ、SNSにも多数登場する人気スポットです。その先も鎖やロープが連続する岩場が続きますが、袋田の滝を眼下に見下ろすことができる展望台もあります。

袋田の滝の上流・生瀬滝上では滝川を渡渉(増水時は迂回路を利用)する必要がありますが、袋田の滝の南側にある月居山(つきおれやま・404m)へも立ち寄ってみましょう。山頂周辺は広葉樹が多く、秋には色鮮やかな紅葉に包まれます。

下山路からも袋田の滝を間近に見ることが可能。岩稜や渡渉など難所をクリアする必要がありますが、観光では有料トンネルを経由した観瀑台からしか見ることができない日本三名爆を、様々な視点から見ることができる絶景コースです。

おすすめ登山コース

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

袋田滝本 町営無料駐車場(5分)→生瀬富士登山口(80分)→生瀬富士(3分)→茨城のジャンダルム(2分)→生瀬富士(20分)→立神山(40分)→展望台(15分)→生瀬滝上(50分)→月居観音堂(15分)→月居山(10分)→月居観音堂(25分)→袋田自然探求路入口(5分)→滝見橋(15分)→袋田滝本 町営無料駐車場

交通アクセス

・JR水郡線・袋田駅から袋田バス停まで茨城交通バスで約5分

・常磐自動車道・那珂ICから袋田滝本町営無料駐車場までクルマで約60分

③奥久慈男体山|迫力ある断崖に囲まれた展望峰

日光や筑波山の同名峰と区別するために、地域名を冠して呼ばれることが多い奥久慈男体山(おくくじなんたいさん・653m)。南側と西側は断崖絶壁になっており、その迫力ある山容や山岳信仰の歴史から関東百名山にも選定されています。

様々な登山ルートがあり、前項で紹介した月居山から袋田の滝へのロング縦走も可能ですが、比較的コンパクトなのが大円地からの時計回りの周回コースです。健脚コース分岐から山頂への南斜面には岩場・鎖場が連続するので、慎重な行動が求められます。

山頂には日本神話の祖・伊弉諾尊(イザナギノミコト)を祀る男体神社奥社の祠が鎮座しており、登山口の大円地という地名も仏教用語の大円鏡智(だいえんきょうち)に由来していると言われることからも、修験道の山伏たちが行場として登拝していた歴史が窺えます。

山頂からは那須連峰・日光連山や、遠く太平洋や富士山も眺望することができます。岩肌を彩る新緑や紅葉も美しい山ですが、大円地越までの稜線も切り立った断崖沿いを下るので、気を抜かずに歩きましょう。

おすすめ登山コース

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

大円地口(10分)→健脚コース分岐(100分)→奥久慈男体山(40分)→大円地越(40分)→健脚コース分岐(5分)→大円地口

交通アクセス

・JR水郡線・西金駅から大円地までAI乗合タクシーたくまる(事前予約制)で約15分

・常磐自動車道・那珂ICから大円地駐車場までクルマで約70分

④竪破山|巨岩・奇岩が点在する歴史の山

わずか1時間あまりで往復できる低山でありながら、関東百名山に選定されている竪破山(たつわれさん・658m)。その背景には「茨城県」の地名が生まれた伝承をはじめ、この山にまつわる様々な歴史が挙げられるでしょう。

山頂直下の黒前(くろさき)神社に祀られている黒坂命(クロサカノミコト)が、大和朝廷の命を受けてこの地域の土蜘蛛という部族を、茨(いばら)のとげを用いて平定した伝承が県名の由来の一説です。霞ヶ浦の南岸には彼の墓といわれる黒坂命古墳(大塚古墳1号墳)も現存しています。

また山中には巨石が点在しており、注連縄が掛けられたものもあることから信仰の対象であったとされます。不動石・烏帽子石・畳石・手形石・胎内石・船石・甲石をはじめとする巨石の中で、とりわけ有名なのが太刀割(たちわり)石です。

前九年の役・後三年の役などで活躍した平安時代の武士・源義家が、奥州東征の折に黒前神社へ戦勝祈願のために参拝。その際に彼の夢へ現れた黒坂命が差し出した太刀で、この岩を真っ二つに割ったそうです。竪破(たつわれ)は、太刀割(たちわり)がなまって生まれた山名とも言われています。

おすすめ登山コース

コース概要

黒坂登山口(40分)→竪破山分岐(5分)→黒前神社(3分)→竪破山(2分)→黒前神社(5分)→竪破山分岐(25分)→奈々久良の滝分岐(10分)→奈々久良の滝(15分)→奈々久良の滝分岐(20分)→黒坂登山口

交通アクセス

・常磐自動車道・日立北ICから竪破山登山口駐車場までクルマで約40分

▼生瀬富士、奥久慈男体山、竪破山の地図はこちら