アイキャッチ画像撮影:ポンチョ

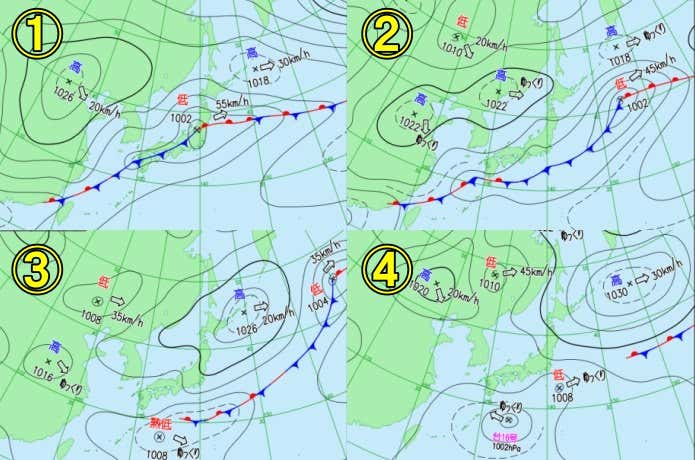

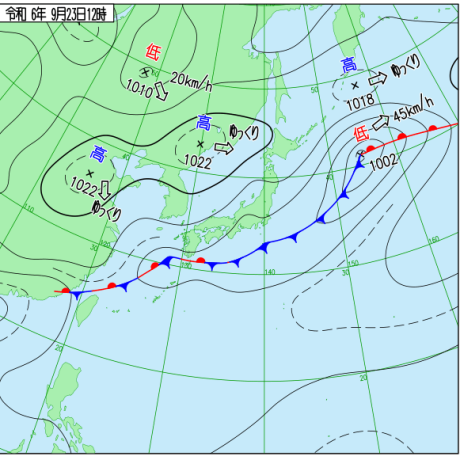

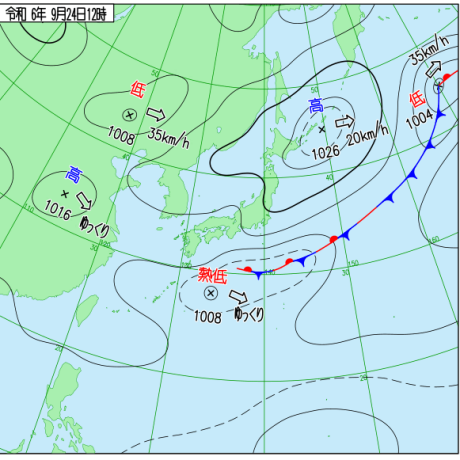

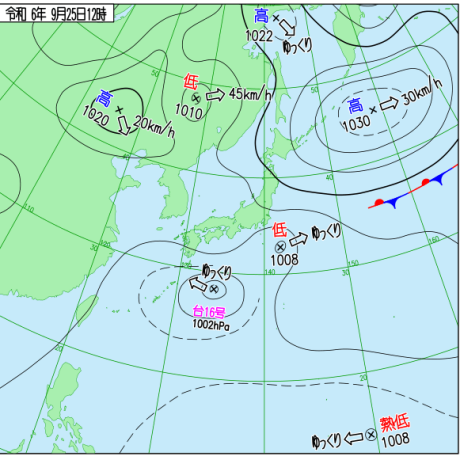

下の天気図を見て、どのタイミングで羅臼岳に登りますか?

北海道の東、太平洋とオホーツク海を隔てるように突き出た知床半島。その長さは約70キロ。半島の中程に位置する山が、日本百名山のひとつ、標高1661mの羅臼岳(らうすだけ)です。2024年9月下旬に訪れた道東で、仕事の予定が変わって4日間の猶予ができ、羅臼岳日帰り登山をする機会を得ました。

上の4つの天気図が、その4日間のものです。あなたなら、どのタイミングで登りますか?

ちなみに、天気予報は①が曇り時々晴れ、他は晴れ時々曇りでした。

私は③に登って、絶景を見られました!

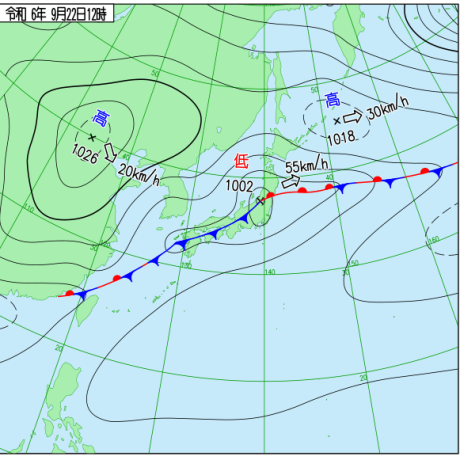

日本列島が太平洋高気圧に広く覆われる夏の天気は、予想がしやすいです。しかし春と秋は、大陸の移動性高気圧、前線を伴った低気圧の位置によって、天気は周期的に変わります。

しかも私は北海道に来たのが久しぶり。道東は初めてで、気圧配置による天気の傾向もわかりません。このエリアには霧で有名な摩周湖もあります。羅臼岳が位置する知床半島も、風向きや気圧配置によって、寒暖差が大きな秋は、特に雲も湧きやすいだろうと想像しました。

だから、知床半島がしっかり高気圧に包まれる日の③を選びました。結果、半島の稜線を境にして太平洋側に雲海、オホーツク海側と全天は碧い世界が広がる絶景に包まれることがきました。

空を見ていますか? 登山日を決める際の重要なポイント

そこでこの記事では、見知らぬ土地の天気の傾向を探るため、天気図と実際の天気、空を眺め、どのようなことを考えて羅臼岳に臨んだのかをまとめたいと思います。

最近は天気予報アプリで、登山口のあるエリアの天気だけでなく、登りたい山の天気、気温、風速、登山に向いているか否かの指数も教えてくれる時代です。だから、わざわざ天気図を確認する人は少ないかもしれません。

でも、自分が登りたい山やエリアの実際の天気と天気図を合わせて確認することで、気圧配置によって街は晴れていても山は雲に覆われがち等々、天気予報とは異なる、天気の傾向を知ることができます。

天気予報だけでなく、天気図も見る

私は気象予報士ではありませんが、35年近く山を登り、アウトドアの仕事をしてきています。その間、気圧配置とよく行くエリアと山の天気の傾向を蓄積してきているので、なんとなくですが、よさそうなときと、ダメそうなときがわかるようになりました。勘が働くんです。

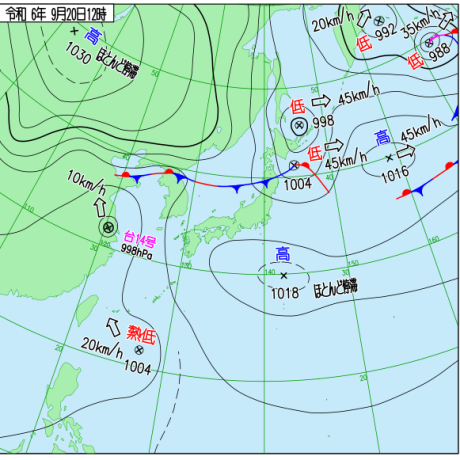

しかし今回の北海道、道東のように、知らない土地の場合は、まるでわかりません。例えば上の天気図は、私が道東の女満別空港に到着した日時のものです。東北に前線が掛かり、知床半島にも低気圧があります。予報は雨時々曇りでしたが……。

上の写真は、女満別空港着陸直前に機内から撮影したもの。左奥に光っているように見えるところが、恐らく阿寒湖です。分厚い雲間から一瞬見えた風景です。到着した女満別空港の天気は曇り。近くの町の網走は、日中は曇りで日没から弱い雨が降ったそうです。

私は女満別空港から約110キロ離れた紋別市にレンタカーで移動しましたが、その間はずっと曇り。日没後は晴れ間も見えました。

低気圧と前線に挟まれた気圧配置で、雨が降らないのか……と、不思議に思いました。南の知床半島から続く山並みと、西の旭岳を含む大雪山系によって、雨雲が遮られたのかも?と想像しました。

実際の天気や空模様を観察する

天気予報と実際の山の天気が違うことは、高山ほどよくあることです。天気予報が晴れだったからと山に出掛けてみたものの、登山途中から雲が湧いてきて、山頂ではまったく景色が見られなかったということや、雨に降られたという経験をした人も多いでしょう。

羅臼岳の標高は1661mで、それほど高くありませんが、東西を海に挟まれた半島に位置しているので、高山同様に天気が変わりやすい場所です。知床半島からは少し離れていますが、道東の空、天気からもその傾向がわかるはずです。

では、今回どんな風に登山日を決めたのか、天気予報や天気図、空の観察による予測と実際の天気がどうだったのか、冒頭で紹介した登山予定日の4日間とその前日(道東滞在時)について詳しく見ていきましょう。

▼天気図が苦手な人は、まず天気の基本(天気図の読み方)をチェック

道東滞在2日目の天気と天気図|空を観察、仮説を立てて確認

道東滞在の2日目からは網走で宿泊でしたが、夕方まで紋別に滞在。流氷岬があるオムサロ原生花園を散策しながら、空を見ていました。天気予報は日中は曇り、夕方から晴れ。

ちなみにこの日は能登半島で大雨による災害があった日です。台風14号から供給された湿った空気が、能登半島付近で激しい雨を降らせる雲を発生させました。

紋別の実際の天気は晴れ。南東方面の海を見ると、低い雲が連続しているのが見えます。20~30キロ南が雲の切れ目だったのかもしれません。

この後、約110キロ離れた網走に到着した日没頃には、この南の雲が残っていて、弱い雨を降らせていました。衛星の雲画像を確認してみると、確かに紋別付近が雲の切れ目になっていました。

登山予定初日の天気と天気図|前線が離れるのを待つことに

この日から羅臼岳登山が可能でしたが、前線が東に移動していく翌日以降がよいだろうと考えて、登山はやめて様子見。天気図を見ると、道東は高気圧と低気圧の境目。予報は曇りでした。

実際には、午前中は晴れ間が多め、午後から雲が優勢といった天気。

この日は、網走市内から能取岬(のとろみさき)まで、往復約25キロのランニングをしました。能取岬や途中の海岸から知床半島を目視することと、ゆっくり走ってトレーニングすることが目的でした。適度なアップダウンが続く道は気持ちよく、牧場脇にある岬は、道路が先端付近まで通っていて、海へと吸い込まれるようでした。

海を挟んで知床方面を見ると、羅臼岳は低い雲が山頂付近を覆っていました。やはり、この日は登山に行かず、海岸線のランニングで正解でした。

ところで、登山を安全に行なうために、ランニングで身体を鍛えておくことは、とても有効です。山で長時間動き続けるためのベースの力を身に付けられます。旅先であっても、常に身体を動かすことを習慣化しておくことは、山歩きをラクに安全にしてくれます。

登山予定2日目の天気と天気図|ちょっと悩んだけれど……延期

登山予定2日目のこの日は、晴れ予報。天気図でも秋雨前線は東海上から列島の南に下がり、移動性高気圧がゆっくりと張り出してくるので、登山するのに問題ない気圧配置です。でも、予定日はあと2日あります。翌日の方が、きっと、もっとよい天気になるだろうと……もっと、しっかり高気圧に包まれた方がよい気がしたのです。

それに高気圧の位置が、2日前=道東滞在2日目と似ているように思えて、知床半島より南で雲が多くなるような気がしたのです。

山好きでもある私は、酒好きでもあります。前夜、網走で流氷の海に沈めて熟成させたウイスキーが飲めるバーに行きました。そこで出会ったバイク乗りさんに、川湯温泉近くの水車で蕎麦を挽いている蕎麦屋さんがオススメだと教えてもらい、羅臼岳ではなく、そちらに向かいました。

旅の情報は、ネットやガイドブックではなく旅先で出会った人にもらうと、旅の充実度が深まります。

天気は雲が次々と流れてゆき、風もありましたが、晴天でした。この日の登山でもよかったかなぁと思いましたが、翌日に羅臼岳に登った際、2日連続で登ってきたというハイカーさんがいて、前日、つまりこの日の羅臼岳山頂は午後遅くまで厚い雲に覆われてなにも見えなかったとのことでした。ついでにヤマレコの投稿も確認しましたが、山頂付近はガスの時間が多かったようです。

やはり、勘は当たっていました。

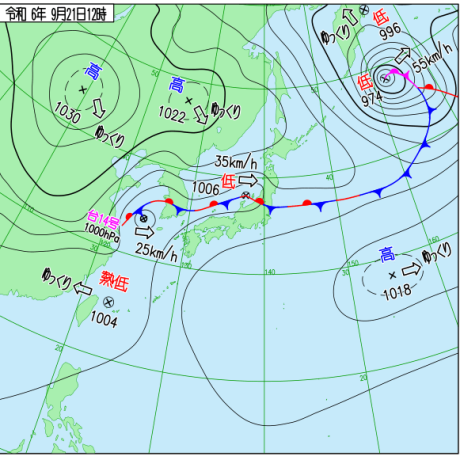

登山予定3日目の天気と天気図|さぁ、羅臼岳に登りましょう!

天気図を見ると、知床半島は高気圧にしっかりと覆われています。風向きは夜吹いていた北風から弱い南風に変わっていました。天気予報は、1日中晴れです。

上の写真は、前日に移動していた北見のホテルの部屋から見た日の出間近の空です。山の端が赤く染まり、宇宙を感じさせるブルーのグラデーションがありました。雲はひとつもなく、よい1日になりそうな気配が漂っていました。

これは、山に行く絶好の日です!

最高の景色が待っていました!

予報通り、予想以上のピーカンとなりました。

羅臼平と呼ばれるテント場付近まで来ると、空の青とハイマツに覆われた緑の山の広がりが、気分をワクワクさせてくれます。特に羅臼岳の山頂は天然の展望台のようです。どんな景色が待っているのか、早くあそこまで登り着きたいと思わせます。

少し登って振り返ると、知床半島の南側には雲海が満ちていました!南風の影響で湿った空気が入り、冷たい海に冷やされて霧となり、雲海となったようです。しかし高気圧にしっかり覆われていても、風向きによって雲海は出るんですね。気圧配置だけでなく、海水温等の影響が大きく気象に反映されるエリアだということがわかりました。

ところで、雲海の果てに山らしきものが見えるのがわかりますか?

この写真ならわかりますかね?雲の上に頭を出しているのが、北方領土の国後島の爺爺岳(ちゃちゃだけ)です。この雲の下に、半島が連なり、島が続き、町があり、海岸線があり、きっとヒグマが長い旅を終えて帰ってきた秋鮭を追っているんです。

海、山、島、雲、それらを、私は標高1600m付近から眺めていますが、他の誰かは、他のイキモノは、また別の角度から同じ風景を見ているんですよね。

例えば、この時も半島を縦走しているハイカーがいるでしょう。そこからは、どんな風景が見えているのだろう?

登りの途中で、岩の隙間から飛び出してきたエゾリスもいました。

素早くてピントを合わせることができませんでしたが、人間からするとかなり過酷だと思える自然環境のなかで、小さな生命がしっかりと生きていることを知ると、どこかやさしさや奥深さのようなものを感じます。

美しい風景に包まれるために

かなり急な岩場を登り詰めた場所にある、展望台のようなスペースの羅臼岳山頂。そこで数人のハイカーが話をしていました。

「僕は昨夜、羽田から女満別空港に来たんです。今日の羅臼岳の天気がよさそうだと思ってね。飛行機には直前割もあってお得ですし」

なるほど、前日の日中に直前割とレンタカーを予約してしまえば、車中泊やキャンプ場でテント泊して登りに来るのもアリかもしれません。ちなみに羅臼温泉口にはキャンプ場があります。彼は羅臼岳登山が今回で5回目と話していたので、天気の傾向も精度高く予想できるのでしょう!

大変なときに「登れた」という話は面白いかもしれませんが、私は美しい景色を「狙って登った」という話に耳を傾けます。だって、ヒドいめには遭いたくないし、美しい景色をできる限り見たいですから。

ちなみに登山予定4日目の天気図と天気は?

前日の気圧配置よりも高気圧、低気圧ともに東に移動。しかし道東は高気圧のなかなので晴れ予報でした。

そこで私は羅臼岳より内陸にある、摩周湖沿いに聳える摩周岳に登りに行きました。摩周岳はアイヌ語で「カムイヌプリ」とも呼ばれ、神の山という意味。摩周湖も隣の屈斜路湖も、海岸沿いから上がってきてその姿を見たら、神を想う美しさがあります。

第一展望台から往復は約14キロありますが、高低差は311mで、写真の通り小さなアップダウンが続きます。最後、山頂に登るときだけが急登。行程は4時間30分。距離はありますが、多くの人が楽しんで登れる山です。

ただ、この日は低い雲が出ていて、晴れ間はほとんどありませんでした。

摩周岳山頂からも、低い雲が広がっている空がわかるでしょう。摩周岳の標高は857mです。この日は気温は高くて汗だくになりましたが、摩周湖から吹き上げてくる南西の風が強く、体感はややヒンヤリでした。

標高が摩周岳の倍近くある羅臼岳も風が強く、この低い雲のなかに入っているのかなぁ……と想像。下山後、ヤマレコの投稿を確認すると、実際にはそうではなく、摩周岳の上に掛かっていた雲は、前日同様に南側に出ていた雲海だったようです。

羅臼岳の天気、眺望ともに、ほとんど前日と変わらなかった模様です。

天気、眺望の答え合わせをして、最良の日に登山

なるほど、秋は高気圧が道東に近づいてくるタイミングよりも、真上から過ぎ去るタイミングに羅臼岳に登るとよさそうです。

もう少し内陸で標高も低い摩周岳(ましゅうだけだけ)やその隣の阿寒岳(あかんだけ)等は、きっと高気圧が近づいてくるタイミングで北寄りの風が吹くタイミングだと、低い雲が出にくいようです。

私はそういう傾向にあることを、体感し、知りました。

このように山の天気を知るには、便利な天気予報アプリだけでなく、予定していた日の前後でヤマレコに投稿された山の画像と天気図を確認してみると、山に行った日と行かなかった日の実際をよく理解できます。

投稿には過去の天気図にリンクを貼ったボタンもあって、そうした投稿の見方も想定されています。是非、山に行かないときにも、登りたい山の天気傾向を知るために確認してみてください。

それはきっと、安全な登山、楽しい思い出、最高の景色を体験できるだけでなく、山や山のある地域の自然や地形等を知るチャンスになると想います。

「持っている」のではなく、「待っている」んです

だから、この記事を最後まで読んでくれた方に提案があります。

これまでは山に登る日を決めて、天気予報を見て、日頃の行ないのよさに天気、眺望のよさを頼ったり願ったりしているかもしれません。でもこれからは、登山の予定は少し緩やかにして、天気図と天気の傾向から山に登る日を決めてみてください。

そして普段から空を見上げて、どんな空、どんな雲だと、その後の天気がどうなるかを気にしてみてください。それは必ず登山に役立ちますし、安全な登山に導いてくれます。

私はソロで登山をすることが多く、天気が悪いと危険度がアップするので、かなり気を遣っています。そんな私が撮影した写真を見た友人たちは「いつも天気がよくて、持ってるね~」と言ってくれますが、実は「持っている」のではなく、「待っている」んです。天気がよくなるのを。山が「今日来なよ」って、誘ってくれるときを。

それでは皆さん、よい山旅を!

羅臼岳の登山情報

羅臼岳の登山コースは、知床半島の東側の羅臼温泉口と西側の岩尾別温泉口があります。

羅臼温泉口からは、移動距離約15キロ、標高差1530mあり、往復11時間。

岩尾別温泉口からは、移動距離約14キロ、標高差1420m、往復9時間。

日本百名山でもある羅臼岳は人気の山。登山適期も限れているので、7月~8月の連休には、岩尾別温泉口コースから多くのツアー登山が入り、かなり混雑するそう。道幅が狭い場所が多く、人が多くなると渋滞しやすいと感じられるコースでした。

初・羅臼岳は岩尾別口から

とはいえ今回は9月の連休明けの平日。私は北見から約130キロを移動してきて、スタートは朝8時くらいになるので、少しでも余裕のある岩尾別温泉口を選択しました。

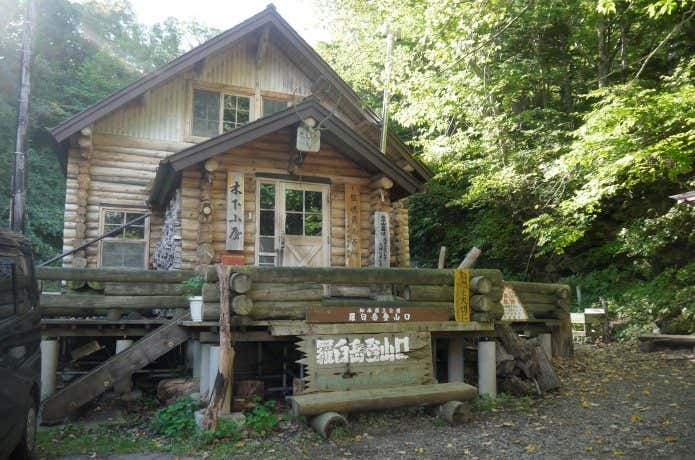

通常このコースから登るなら、登山口にある秘境知床の宿 地の涯という豪華な温泉ホテルや、木下小屋(上写真)という素泊まり&寝袋持参、野天温泉のある小さな山小屋利用がよいでしょう。また至近の町のウトロにある宿泊施設の利用も、日の出とともに登山ができるので安全です。

決して簡単な初心者コースではありません!

岩尾別温泉からのコースは、羅臼温泉からのコースに比べれば距離、時間が短く、雪渓等もないので、難易度は低いです。だから「初心者向き」とか「一般的」と表現されていますが、実際には初心者は、かなりハードだと思います。

これまで多くの登山初心者を案内してきた私の経験から導き出した初心者コースの定義は次の通りです。

移動距離10キロ以下、行程時間6時間以内。

岩尾別温泉口からのコースは難易度は低いですが、中級者コースといえます。それが証拠に、今回山頂で見掛けた20代男性ハイカー2人組は、ウトロの道の駅で再び見掛けたとき、筋肉痛の足を引きずって歩いていました。若い人でも、それだけダメージがあるコースです。だから装備も身体づくりも、準備に怠りないよう気をつけてください!