アイキャッチ画像出典:PIXTA

間近で見たい大迫力の富士山

富士山が見える山は数多くありますが、その場所が富士山からどれだけ離れているかによってポツンと遠くに見えたり、間近にどーーん!とそびえて見えたりと、その大きさは変わります。

ではどの程度の距離からならば、間近にそびえる大迫力の富士山を望むことができるのでしょうか。例えば富士山を望む絶景の山として山梨県大月市が選定している「秀麗富嶽十二景」でもっとも富士山に近い清八山(1593m)は、富士山から約24km(※)の位置にあります。

今回は富士山から20km以内の山を厳選!

同じく富士山眺望の山として、太宰治の小説『富嶽百景』の舞台になった三ツ峠山(1786m)は富士山から約22km(※)の位置にそびえており、ご覧の通りかなりのスケールと迫力で富士山を望むことができます。

そこで今回は、さらに近い富士山からの距離が20km以内の山を10座セレクトしました。もちろん富士山に近いだけでなく、山登り自体を楽しむことができる山がずらり。富士山の堂々たる存在感を満喫しに出かけましょう。

※=富士山からの距離は大内院(富士山頂火口)の中心と各山の地図上での水平距離を計測しています

- 石割山(富士山から約18km)

- 高座山(富士山から約17km)

- 新倉山(富士山から約18km)

- 三湖台(富士山から約14km)

- 王岳(富士山から約18km)

- パノラマ台(富士山から約18km)

- 竜ヶ岳(富士山から約16km)

- 毛無山(富士山から約18km)

- 長者ヶ岳(富士山から約18km)

- 越前岳(富士山から約15km)

*気になる山をクリックすると、その山へジャンプします

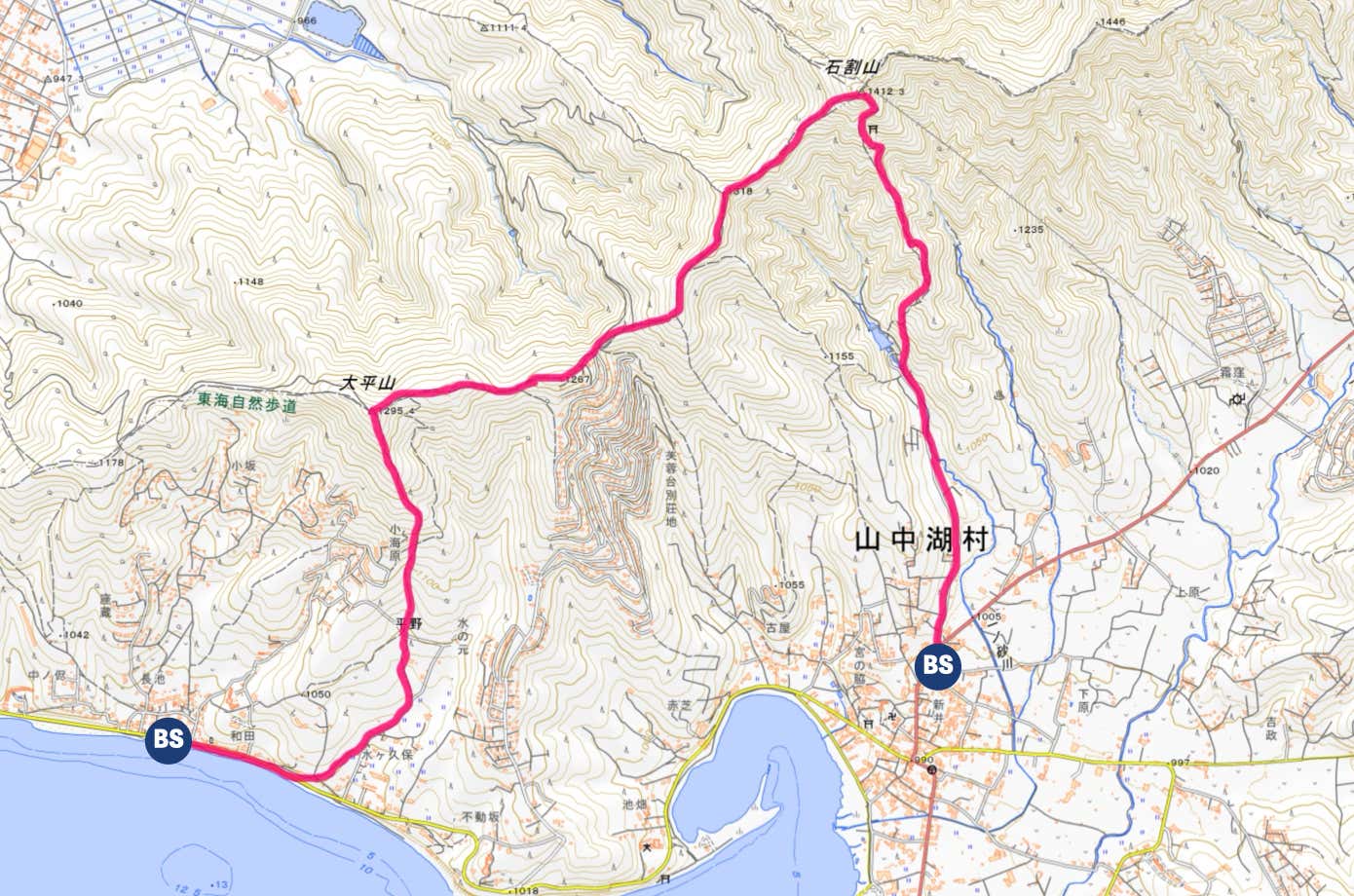

1.石割山(富士山から約18km)

富士五湖最大の湖・山中湖の北岸にそびえる山並の一座である石割山(1413m)は、眼下に広がる山中湖と、自衛隊・北富士演習場の広大な敷地が裾野に広がる雄大な富士山を眺望することができます。往復・周回コースもありますが、富士山へ近づきながら南西方面への縦走がおすすめです。

平尾山からは東海自然歩道が合流し、気持ちの良い稜線歩きを楽しむことができます。特に大平山(1295m)は富士山から約16kmと石割山よりもさらに近く、迫力を増した姿でそびえる富士山の眺望が魅力です。

石割山は富士山が見える稜線までにもパワースポットが。石割山ハイキングコース入口バス停から歩き赤い鳥居をくぐると403段の階段が続き、富士見平、その先には石の字に割れた御神体の大岩が鎮座する石割神社があります。この割れ目を3回くぐると無病息災や開運のご利益があるそうです。

この神社の御祭神は天手刀男命(あめのたぢからおのみこと)。北アルプスの立山・雄山神社の御祭神と同じで、天の岩戸に隠れた天照大神(あまてらすおおかみ)を引っ張り出したという神話が残る、力自慢の神様です。

コース詳細

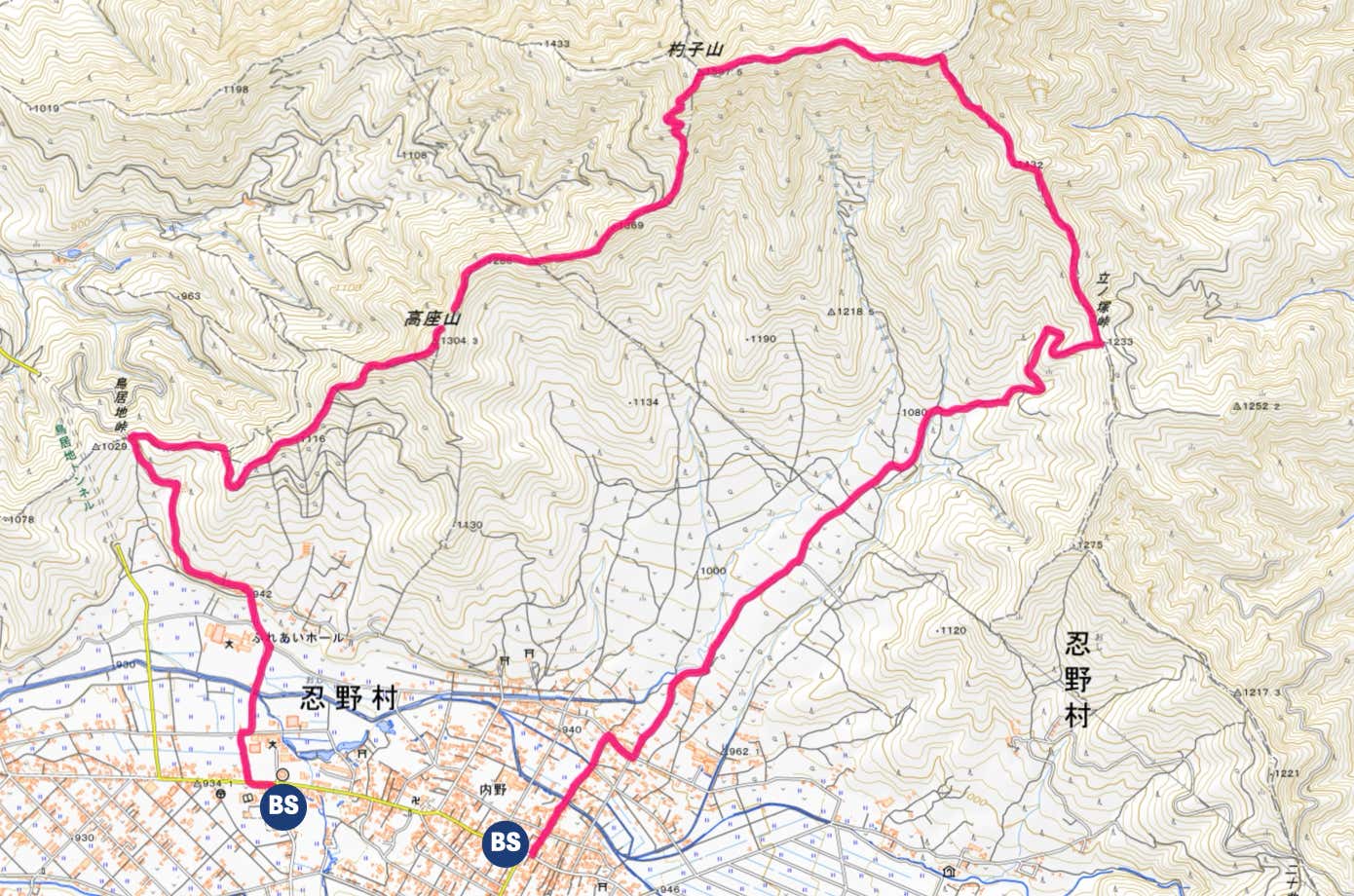

2.高座山(富士山から約17km)

忍野八海や花の都公園など、富士山を背景にした観光地の北側にそびえるのが高座山(たかざすやま・1304m)。毎年8月8日に開催され、忍野八海の守護神・八大竜王を祀る「忍野八海祭り」において、山肌に八の字が浮かび上がる八文字焼きが行われる山として、地元でも親しまれています。

今ものどかな田園風景が広がる忍野村を眼下にそびえる富士山は迫力満点。鳥居地峠の小さな駐車スペースを夜明け前に出発して、朝日を浴びた紅富士を撮影するカメラマンからも人気のある山です。ただし山頂直下はザレ場の急登となるので、慎重に足を運びましょう。

高座山からは、山名標識とその隣に吊るされた天空の鐘がSNSでも多数登場する杓子山(しゃくしやま・1598m)へと縦走しましょう。富士山からの距離は約18kmと若干遠ざかりますが、それでも高座山に引けをとらない、堂々とした富士山が出迎えてくれます。

山梨百名山にも選定されている山頂は広く、ベンチやテーブルも整備されていて休憩にも格好の場所です。空気が澄んでいれば、富士山の右奥には南アルプスの3000m級の名山が連なる絶景を堪能することができますよ。

コース詳細

コース概要

忍野村役場前バス停(35分)→鳥居地峠(30分)→高座山登山口(45分)→高座山(40分)→大榷首峠(60分)→杓子山(30分)→子ノ神(55分)→立ノ塚峠(30分)→雨乞山分岐(40分)→内野バス停

3.新倉山(富士山から約18km)

富士山周辺の絶景スポットとしてだけでなく、桜・五重塔・富士山のコンビネーションがインバウンド(訪日外国人観光客)からも日本の代表的な景観として知られているこの景色。富士山の御祭神である木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)を祀り、山麓に点在している浅間神社のひとつである新倉(あらくら)富士浅間神社からの風景です。

新倉富士浅間神社の五重塔は富士吉田市内の戦没者を慰霊する忠霊塔として1962年に建立されたもので、例年4月上旬〜中旬には、境内に植えられた約650本の桜(ソメイヨシノ)と富士山の共演を楽しむことができます。

境内の奥からは霜山(1301m)を経て三ツ峠山へ至る登山道が延びており、その稜線上に位置しているのが新倉山(1180m)。新倉富士浅間神社から短時間で往復可能です。

ただし新倉山は樹林帯の中にあるため、もうひと登りした御殿(地図上で1184mと示されたポイント)からの富士山展望がおすすめ。眼下に広がる富士吉田市街を前景に、大きな富士山を望むことができます。

コース詳細

コース概要

富士急行線・下吉田駅(15分)→新倉富士浅間神社(35分)→宮林三角点(50分)→新倉山(10分)→御殿(5分)→新倉山(30分)→宮林三角点(20分)→新倉富士浅間神社(10分)→富士急行線・下吉田駅

4.三湖台(富士山から約14km)

今回紹介する山の中で、もっとも富士山に近く、歩行距離・時間も短いのが三湖台(さんこだい・1202m)。その名の通り、富士五湖のうち西湖・精進湖・本栖湖を眺望できる山です。中腹の紅葉台まではクルマも通行できる歩きやすい道で、登山初心者にもおすすめの展望台でもあります。

山頂の南側には富士山がド迫力のスケールでそびえ、西側を見下ろすと青木ヶ原樹海を一望。約1200年前と比較的新しい時期に富士山の大噴火で生まれた広大な原生林が神秘的な光景です。

時間や体力に余裕があれば、東海自然歩道にもなっている東へ連なる稜線を進んで足和田山(1355m)へ足を延ばすのもおすすめ。別名・五湖台の通り、富士五湖すべてを見渡すことができます。

また、登山口となる紅葉台入口バス停の西側には鳴沢氷穴・富岳風穴があります。こちらも富士山の噴火が創り出したもので、かつては蚕や種の保存にも利用された天然の冷蔵庫です。洞穴内は音を吸収する玄武岩地質で、足音や声が反響しないという不思議な場所。例年1月下旬から5月下旬まで、氷穴内にできた氷柱の造形美を楽しむことができます。

コース詳細

コース概要

紅葉台入口バス停(10分)→東海自然歩道分岐(15分)→万葉の歌碑(20分)→紅葉台(15分)→三湖台(10分)→紅葉台(15分)→万葉の歌碑(10分)→東海自然歩道分岐(10分)→紅葉台入口バス停

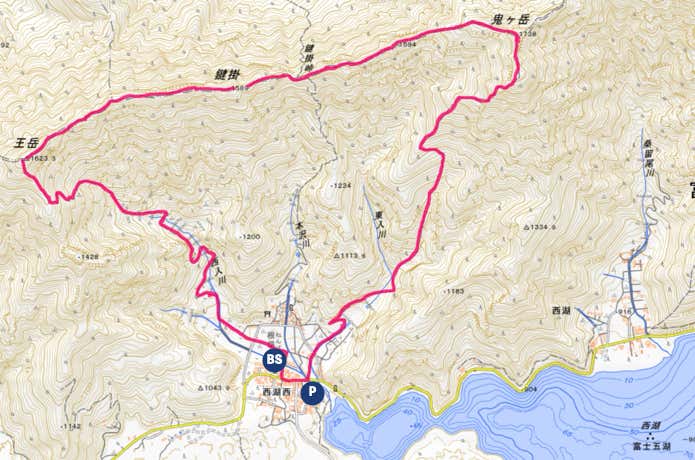

5.王岳(富士山から約18km)

山梨百名山にも選定されており、山頂に二等三角点も設置されているのが王岳(1623m)です。富士五湖の北側に連なる御坂(みさか)山塊には、冒頭で紹介した三ツ峠山や日本三百名山でもある御坂黒岳など、富士山の展望峰がずらり。

東側に連なる鬼ヶ岳から縦走すれば、眼下の西湖・河口湖や南側にそびえる富士山はもちろん、西側に目を転じれば甲府盆地の上に連なる奥秩父・八ヶ岳・南アルプスや、空気が澄んでいれば北アルプスの山並も望むことができます。

この稜線は前項の三湖台から西湖を挟んで対岸に連なっているので、西湖の西側に広がる青木ヶ原樹海も一望することができ、富士山麓の自然風景との調和も楽しむことができます。

また、登山口近くにある西湖いやしの里根場(入場料:大人500円)は茅葺き集落を再現した野外博物館となっており、レトロな風景を前景にした富士山の光景が広がります。伝統工芸作り体験や、そば・うどん・ほうとう(山梨県の郷土料理)を味わえる食事処もあるので、下山後の立ち寄りもおすすめです。

コース詳細

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

西湖いやしの里根場バス停(5分)→魚眠荘前(20分)→林道終点堰堤広場(170分)→雪頭ヶ岳(10分)→鬼ヶ岳(45分)→鍵掛峠(25分)→鍵掛(45分)→王岳(85分)→林道終点(15分)→西湖いやしの里根場バス停

6.パノラマ台(富士山から約18km)

富士五湖でもっとも小さな湖・精進湖の西に連なる山並にあるパノラマ台は・1328と地図上に記されたピークから少し下った場所にある稜線上の展望台で、地図によって標高の記載は異なりますが、いずれにせよ比較的手軽に眼前の富士山を望むことができるスポットです。

富士山の裾野を覆い尽くしているのは広大な青木ヶ原樹海、そしてその中にこんもりとそびえるのが富士山の側火山・大室山(1468m)です。富士山と大室山を親子に例えて、精進湖周辺からの富士山の景観は「子抱き富士」として親しまれています。

パノラマ台下バス停から根子峠経由の往復であれば3時間弱で歩くことができるパノラマ台。家族連れや登山初心者にもおすすめの富士山が間近に見える山です。稜線までの山肌は広葉樹が多く、新緑がまぶしい春や紅葉に染まる秋まで、いつ訪れても魅力的な場所です。

また、今回紹介する山田屋ホテル前からいったん稜線の北側にある精進峠に上がって、パノラマ台へと進むコースもおすすめです。眼下に精進湖の水面を望みながら、だんだんと富士山に近づいていく贅沢な時間を味わうことができますよ。

コース概要

コース概要

パノラマ台下バス停(80分)→精進峠(55分)→根子峠(20分)→パノラマ台(15分)→根子峠(55分)→パノラマ台下バス停

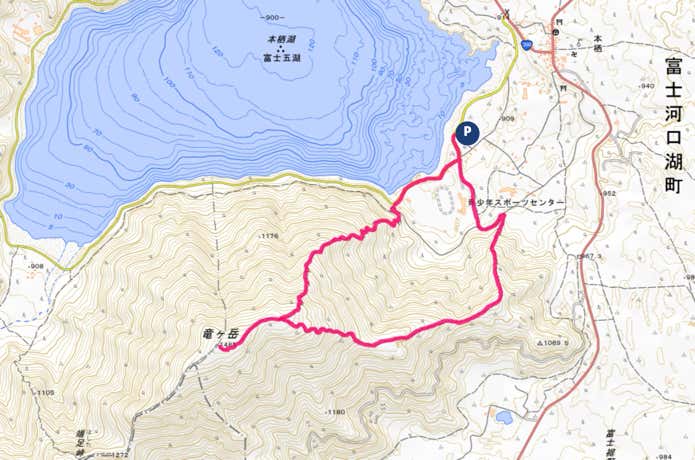

7.竜ヶ岳(富士山から約16km)

年末年始に富士山頂から日が昇るダイヤモンド富士を鑑賞できることで知られる竜ヶ岳(1485m)。のどかで広い笹原に囲まれた草原状の山頂が、特に初日の出となる元日の夜明け前には、足の踏み場もないほど多くの登山者やカメラマンで賑わいます。

南側の比較的なだらかな石仏コース中腹の石仏見晴台(東屋あり)からも年の瀬にダイヤモンド富士を鑑賞でき、富士山からの距離は約15.5kmと山頂よりもさらに間近から神秘の光景が広がります。

もちろんダイヤモンド富士を目的に夜中に登るのではなく、明るい時間の登山もおすすめです。北側には富士五湖でもっとも深く透明度も高い本栖湖が、その美しい水をたたえています。

また竜ヶ岳からは富士山だけでなく、南アルプスの山並の眺望も見事です。標高日本第1位の富士山から反対側の北西方向に目を転じれば、日本第2位の標高を誇る北岳(3193m)、北アルプス・奥穂高岳と並んで日本第3位の標高を誇る間ノ岳(3190m)が連なり、まさに日本を代表する高峰の展望所となっているのです。

コース概要

コース概要

本栖湖キャンプ場駐車場(5分)→青少年スポーツセンター(10分)→登山口(75分)→石仏見晴台(60分)→竜ヶ岳(75分)→湖畔登山口(10分)→駐車場

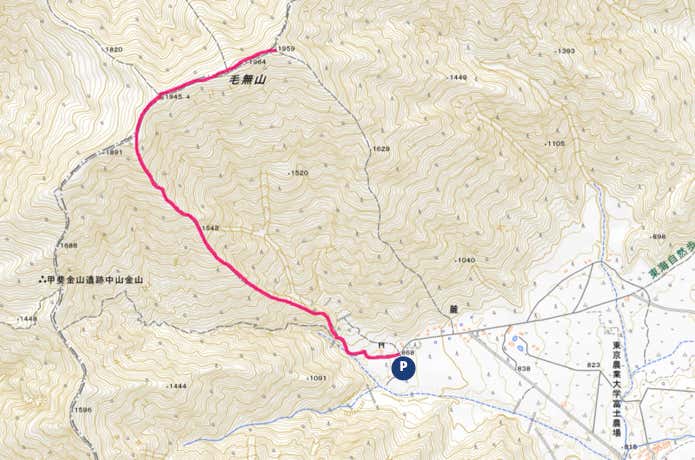

8.毛無山(富士山から約18km)

富士山周辺には「けなしやま」という山名のピークが複数存在し、三ツ峠山(木無山・開運山・御巣鷹山の総称)や河口湖西岸の長浜から登る毛無山(1500m)もありますが、本記事で紹介するのが富士山の西側・朝霧高原に対峙してそびえる毛無山です。

この毛無山も複数の山頂があり、1945.5mの三角点が設置されたピーク、毛無山最高地点とされる1964mのピーク、1959mの大見岳が連なっています。この山は日本二百名山に選定されており、本記事で紹介する富士山が間近に見える山の中でも最高峰です。

ルート上にも富士山展望台、南アルプス展望台など絶景ポイントが点在しており、特に富士山の西斜面に山頂から2.1km・最大幅500m・最大深さ150mの侵食谷である大沢崩れが刻まれた、荒々しい富士山を眼前に眺望することができます。

登山口となる山麓は、富士山を眺めながらキャンプを楽しむことができる「ふもとっぱら」として近年キャンパーからも人気を博しています。標高差がありコースタイムも長い毛無山、こちらを前泊地・ベースキャンプとして登頂するのもおすすめです。

コース詳細

コース概要

ふもとっぱらゲート駐車場(15分)→地蔵峠分岐(35分)→不動の滝見晴台(180分)→分岐(10分)→毛無山(15分)→毛無山最高点(5分)→大見岳(5分)→毛無山最高点(10分)→毛無山(5分)→分岐(95分)→不動の滝見晴台(20分)→地蔵峠分岐(10分)→ふもとっぱらゲート駐車場

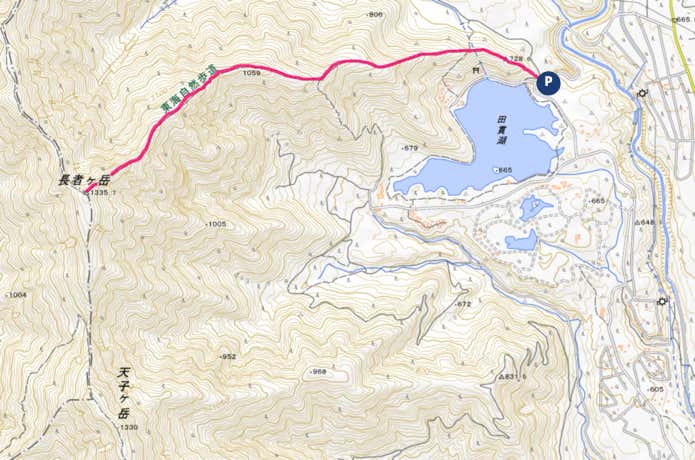

9.長者ヶ岳(富士山から約18km)

毛無山と同じく、富士山の西側に連なる山々の一座が長者ヶ岳(1335m)です。その山名の由来は、かつて山麓に住んだ炭焼き長者に由来するという伝承も。こちらも富士山西斜面の侵食谷・大沢崩れを正面に、眼下に広がる朝霧高原の眺望が広がります。

今回は往復コースを紹介しますが、南側に連なる天子ヶ岳(1330m)を経て、国の名勝及び天然記念物・白糸の滝までのロング縦走コースも設定可能です。富士山の雪解け水が高さ20m・幅150mの岩壁から幾筋も流れ落ちる名瀑は、世界文化遺産の構成資産にもなっています。

長者ヶ岳の直下にあるのが田貫(たぬき)湖です。いにしえの富士山噴火で生まれた小さな沼を活かして昭和初期に灌漑用に貯水された人造湖ですが、テント泊のほかバンガローもある田貫湖キャンプ場や湖畔のリゾート・休暇村富士など、宿泊施設も充実しています。

この田貫湖からは毎年4月20日頃と8月20日頃に富士山頂から日が昇るダイヤモンド富士を鑑賞できます。風が穏やかであれば、湖面にもその姿が映し出されるダブルダイヤモンド富士が出現。この絶景を求めて、多くのカメラマンも訪れます。

コース詳細

コース概要

長者ヶ岳登山口(75分)→休暇村分岐(45分)→ベンチ(35分)→長者ヶ岳(20分)→ベンチ(30分)→休暇村分岐(40分)→長者ヶ岳登山口

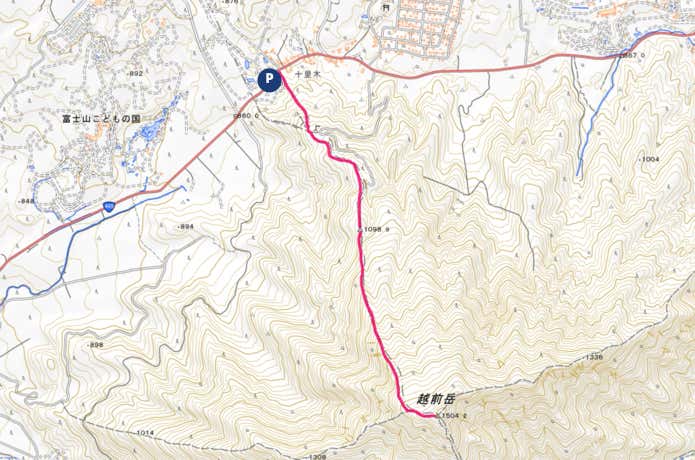

10.越前岳(富士山から約15km)

富士山の南側に連なる愛鷹(あしたか)山塊には、愛鷹山(1188m)・袴腰岳(1248m)・位牌岳(1458m)・鋸岳(1298m)・呼子岳(1310m)などの山々が連なっていますが、最高峰であり日本二百名山に選定されているのが越前岳(1504m)です。

この角度からの富士山は山肌に巨大な宝永火口を抱いた迫力ある山容で、越前岳はまさにこれを間近に望むことができます。かつては愛鷹山から北上しての縦走も可能でしたが、2025年現在は位牌岳と鋸岳の間が通行止めとなっており、北麓の十里木高原からの往復コースが一般的です。

越前岳の山頂からは富士山との間に樹林帯があり山頂の一部しか見えませんが、そこに至るルート上からは、十里木高原展望台をはじめ随所から雄大な裾野を広げた富士山を望むことが可能。特に下山は富士山へ向かっていくので、最後まで飽きることなく歩くことができます。

また十里木高原には一面のススキ野原が広がっています。白い穂が輝く秋は富士山がだんだんと雪化粧していく季節でもあり、ススキと富士山の調和も越前岳ならではの絶景です。

コース詳細

コース概要

十里木高原(25分)→十里木高原展望台(30分)→馬ノ背(80分)→勢子辻分岐(10分)→越前岳(5分)→勢子辻分岐(45分)→馬ノ背(20分)→十里木高原展望台(15分)→十里木高原

四季を通じて楽しみたい富士山間近の山々

目の前に大迫力でそびえる富士山。できれば冠雪して空気も澄んだ冬場に楽しみたいところですが、今回紹介した山々もそれなりに標高が高く、登山道の積雪や凍結には注意が必要。自治体のWEBやSNSなどを事前に確認して、必要であれば軽アイゼンなどの滑り止めを持参してください。

これら周辺の山々の花や新緑が美しい春でも、富士山はたっぷりと雪をまとっています。また秋の紅葉と新雪で薄化粧した富士山とのコントラストも魅力的ですよ。

夏の富士山もおすすめ。周辺に雲がかかりやすい時期ではあるものの、気象条件がよければ赤茶けた山肌が冠雪期とは違った存在感を放っていて印象的です。富士登山の前後にこれらの山に登れば、これから目指す・あるいは直前まで山頂に立っていた富士山を望むことができ、思い出がより深くなることでしょう。

一般登山者が山頂まで到達できるのは真夏の約2ヶ月程度という富士山ですが、その周囲の山々からは四季を通じてその威風堂々とした姿を望むことができます。目の前にそびえる富士山を、ぜひ目に焼き付けてください。

地図も用意しよう

昭文社 山と高原地図 富士山 御坂山地・愛鷹山

書籍もおすすめ

ワン・パブリッシング 富士山撮影完全マスター

静岡新聞社 ぐるり富士山トレイルコースガイド

こちらの記事もどうぞ

▼富士山の絶景が見られるおすすめの山

▼大迫力の富士山!驚きの撮影方法とは?