山岳遭難事例から学ぶ、高齢者が安全に登山を楽しむためのポイント

登山は「生涯スポーツ」と呼ばれるように、年齢や性別にかかわらず誰もが楽しめるスポーツです。また、旅行や観光的な要素もあるため、高齢者に人気の高いレジャーと言えます。

高齢化社会とともに、健康寿命も長くなり70代になっても元気に本格的な登山を続ける方も珍しくありませんが、一方で転倒や疲労など高齢登山者による遭難が多発傾向にあるのも事実です。今年の7、8月の夏山期間中の長野県内の遭難者125人のうち、70歳以上は34人、60歳以上は39人で実に全体の 6割を占めています。

本稿では9月に北アルプスで発生した2件の高齢登山者による遭難事例を取り上げ、長く、安全に登山を楽しむためのポイントについて考えたいと思います。

北アルプス 北穂高岳にて、滑落による遭難が発生。通りかかった登山者からの救助要請により、山小屋スタッフが救助

出典:PIXTA(涸沢から望む北穂高岳)

- 発生日

- 2024年9月10日

- 発生場所

- 北アルプス 北穂高岳

- 遭難者(Aさん)

- 65歳男性

- 概要

- 単独で北穂高岳から涸沢岳へ向け縦走中、バランスを崩して、滑落、負傷

最後の穂高

Aさんは、福岡県在住の65歳の男性で、50歳になるころ初めて地元福岡の由布岳に登り、以来、登山を趣味として登り続け、登山歴は今年で15年になるそうです。

今回の計画は、まだ夏山の余韻が残る9月上旬に、2泊3日の行程で、初日は上高地から入山し、涸沢で宿泊、二日目は北穂高岳へ登り、そこから縦走し穂高岳山荘で宿泊、三日目は奥穂高岳、前穂高岳を経て重太郎新道から上高地へ下山するというものでした。

▲手前が北穂高岳、影の部分の岩壁は滝谷

Aさんは、岩尾根が織りなす穂高連峰の荘厳な山容に惹かれ、毎年のように足を運んでいましたが、65歳という年齢もあり、穂高連峰のような本格的な高山の登山は、今回の山行を最後にしようと決めていたそうです。Aさんにしてみればこれまで何度も歩いたことのあるルートで、危険箇所も把握しており、慣れたコースでした。

ほんのわずかな気の緩みが……

Aさんは、前日宿泊した涸沢ヒュッテを出発し、北穂高岳を経て、涸沢岳へと続く急峻な岩稜へと進みました。進行方向右手の滝谷は古くからアルパインクライミングの岩場として知られ、「鳥も通わぬ滝谷」と形容されるように登山道からも切りたった岩壁が見下ろせます。

Aさんは滝谷ドーム付近の緊張を強いられる狭い岩場の登山道を慎重に通過し、進行方向に比較的平坦な登山道が見えたところでバランスを崩し、滝谷側へ滑落してしまいます。

▲Aさんが滑落した登山道。奥は涸沢岳

Aさんは「滑落した場所は、平らな道がきちんと見えるような何でもない場所で、思い返すと、そこで無意識に緊張が解けてしまい、気が緩んだのではないかと思 う。」と当時の状況を振り返っています。

Aさんは、滑落後、一度体の一部が岩に引っかかり停止しますが、ヘルメットのあごひもが首に食い込んでいたため、あごひもを外したところ、再び滑落してしま い、傾斜の緩くなったところで停止しました。数メートル横に移動し、そこから自力で登り返すことを試みましたが、左足に激痛が走り、体を起こすのがやっとの状態でした。幸いザックは体から離れていなかったので携帯電話を取り出し、救助要請を試みましたが、圏外のため通話できず、他の登山者が近くを通るのを待つしかありませんでした。

▲滑落地点は傾斜の強い斜面

通りがかった登山者に救助要請を依頼

ガスで視界も効かない中、助けを呼び続けること約20分。人影が見えたのでAさんが「助けてください!救助要請をお願いします!」と大声で呼び掛けると「どうされましたか!」と返事があったとのことです。

いつも単独で登山をするAさんは、単独のリスク軽減として、「最後尾の登山者(最終登山者)にならないこと」を心掛けていたそうですが、今回の遭難ではその些細とも言える心掛けが窮地を救ったと言えるでしょう。現場でAさんから救助要請を依頼された男性登山者はその場で 110番通報し、現場に近い北穂高小屋から山小屋スタッフ二名が出動し、Aさんの救助活動に当たることになりました。

夏山最盛期等であれば県警の救助隊員や長野県山岳遭難防止常駐隊の隊員が涸沢に常駐をしていますが、夏山と秋の連休の狭間のこの日は、付近で活動している救助隊員はいませんでした。

そのため、警察の要請に基づいて北穂高小屋のスタッフ2人が遭対協救助隊員として出動をしたのです。現場一帯は濃い雲に包まれ、ヘリによる救助はできないため、北穂高小屋の2人は、怪我の処置をした後、Aさんを背負って登山道まで登り返し、北穂高小屋まで搬送をしました。

▲滑落地点は傾斜の強い斜面

Aさんは背負われながら、その時の心境を「登山道まで一人で登り返すのも大変な場所なのに、本当に心強い背中だなと感じた」と振り返っています。

Aさんの容態は比較的安定していたため、天候の安定を待ってヘリで収容をすることになりました。しかし、翌日は早朝からフライトするも気温の上昇と共に急激にガスが湧き上がり、救助を断念せざるを得ませんでした。結局、遭難から二日後の朝、二回目のフライトでAさんは県警ヘリに収容され松本市内の病院に搬送されました。

衰えを自覚しながら……

Aさんは今回3日目に通過する予定だった重太郎新道を昨年も下山していますが、その際、樹林帯の登山道で木に足を引っかけて転んだことがあったそうです。Aさんにしてみれば「何の危険もないような場所」での思いがけない転倒に、少なからずショックを受け、同時に自身の身体能力の衰えを痛感したそうです。Aさんの「本格的な登山は今回を最後に」という思いの背景にはこのような出来事があったのです。

▲山小屋スタッフによる適切な固定と止血

Aさんに「一年前に体力の衰えを認識しながら、なぜ、今回同様の計画を試みたのか」とあえて厳しい質問をぶつけてみたところ「10年以上穂高に登っていたが、景色がよく、山荘も居心地の良い場所だったので最後に見納めにしたいという未練があった。重太郎新道の下りで衰えを自覚したが今回登山をしてしまったのは私の考えが甘かったと思う」と苦しい胸の内を明かしてくれました。

Aさんは診断の結果、左足首の骨折、肋骨多発骨折、肺挫傷、肺気胸等、全身に重傷を負いました。病室で家族と対面したときの心境を「本当に生きていてよかったと命のありがたさを実感した」と振り返っています。Aさんの治療とリハビリは現在も続いています。

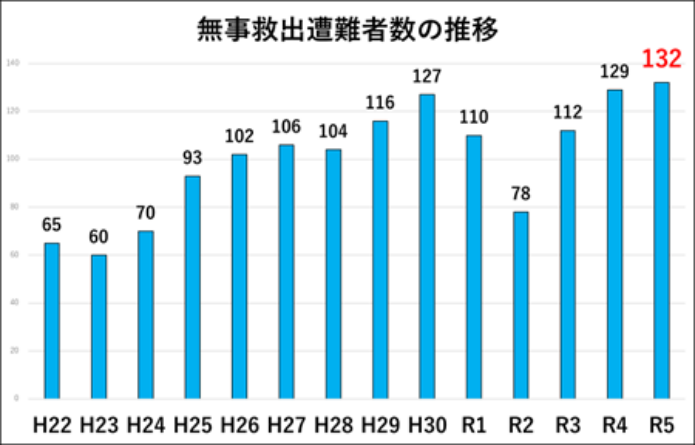

増加する「無事救出」遭難者

近年の県内の山岳遭難の傾向の一つに「無事救出者数の増加」があります。「無事救出」とは、救助要請をして救助隊やヘリコプターが出動し、救助をされたものの、怪我等はない遭難者を意味します。以前は遭難者全体の2割から3割程度でしたが、ここ数年は4割近くを占めています。

道迷い、疲労、一時的な体調不良、装備不足や技量不足等による行動不能遭難がこの

「無事救出」に当てはまります。

とくに今年は猛暑の影響もあり、疲労による行動不能遭難が相次いで発生しました。実際にどんな遭難が発生しているのか、次に紹介する合戦尾根の事例を見てみましょう。

北アルプス 燕岳にて、疲労により行動不能となる遭難が発生。救助要請により、県警救助隊が救助

出典:PIXTA(第1べンチ|燕山荘~中房温泉口)

- 発生日

- 2024年9月12日

- 発生場所

- 北アルプス 燕岳

- 遭難者(Bさん)

- 77歳男性

- 概要

- 2人パーティで合戦尾根を下山中、疲労により、行動不能

憧れの燕岳へ

神奈川県在住の77歳のBさんは、登山歴5年。近所の鎌倉アルプスを奥さんと二人で歩いたのをきっかけに登山に目覚め、普段は丹沢山系を中心に週に1回の頻度で登山を楽しんでいたそうです。

登山を始めてからいつかは北アルプスに登りたいという憧れがあり、運良く山小屋の予約がとれたため、9月上旬に1泊2日の予定で燕岳登山を計画することになったそうです。

一日目は午前6時30分に中房を出発し、午後3時頃に燕山荘に到着したそうですが、合戦尾根の標準的なコースタイムが約5時間ですので、やや時間が掛かっていると言えるでしょう。実際にBさんに確認すると、「体力的な余裕はあまりなかった」と振り返っています。

▲「北アルプスの女王」燕岳

Bさんに普段の体力作りについて聞いたところ、6月ころまでは合戦尾根と同じくらいの標高差(約1300m)のある「塔ノ岳」や「丹沢岳」を週1回程度の頻度で登っていたそうで、知り合いからも「それだけ歩ければ燕岳なら登れる」と言われたことから今回の登山を計画したそうです。

ただ、7月、8月は猛暑のため外出をしなくなり、2ヶ月間はそれまで習慣化していた丹沢登山も全くしなくなってしまい、体重も4~5kgほど増えてしまっていたそうです。

下山中に両足が動かなくなり、行動不能に

翌朝は、午前5時頃山荘を出発しておよそ2時間かけて山頂を往復し、午前8時に下山を 開始しました。しかし、明らかにペースは上がらず、Bさんは途中の合戦小屋付近で自分たちのペースがだいぶ遅いことを自覚していたそうですが「暗くなる前には下山できるだろう」と考えていたそうです。

しかし、そのような楽観的な見通しもすぐに打ち砕かれ、第3ベンチを過ぎる頃には足全体に力が入らなくなり、そこから先は奥さんに支えられるように下山をし、第1ベンチ付近でいよいよ歩行不能となってしまい、午後5時52分、110番通報し、救助要請をしました。

▲Aさんを背負って登山口まで搬送

途中から降り始めた雨に打たれながら暗闇の中救助を待つこと約3時間、午後8時42分に県警の救助隊員と合流し、Bさんは、背負い搬送により中房登山口まで搬送され、その後待機していた救急隊に引き継がれました。

過信が招いた遭難

今回の事例は、「自分としてはもうちょっと行けるだろうと思っていたが全然ダメだった」と振り返っているように、Bさんの自身の体力に対する過信と事前のトレーニング不足が招いた、典型的な体力不足による疲労遭難と言えます。

せっかく丹沢登山で身につけた体力も2ヶ月という中断期間を考えると、燕岳登山の頃には、その効果はほとんど期待できなかったのではないかと思います。

「加齢に伴う身体能力の低下」は、誰もが避けて通ることはできない現実です。若年層であれば多少のブランクがあっても基礎体力でカバーできるかもしれませんが、年齢が高くなればなるほど、また年齢にかかわらず普段の生活強度が低い人ほど、登山に必要な体力を維持するためには継続的なトレーニングが必要になります。今回の遭難はその必要性を端的に物語る事例と言えるでしょう。

まとめ|今回の事例から見えた、高齢者が安全に登山を楽しむためのポイント

◆「行けるところまで行ってみる」 「ダメだったら引き返す」 「昔は行けた」など経験や体力を過信せず、ゆとりある計画を立てる

◆自身の体力の衰えを認識し、筋力や持久力などの必要なトレーニングを継続的に行なう

◆疲労が蓄積し、集中力が低下する下山時はとくに、滑落や転倒に注意

◆単独の場合はとくに、最後尾の登山者(最終登山者)にならないことを心掛ける

おわりに

Aさん、Bさんに「今回、遭難を経験し、同世代の登山者に伝えたいこと」を聞いたところ、Aさんは「自分の力量や体力に合った山を選んでほしい。少しでも不安があったら引き返してほしい」、Bさんは「自分たちがそうだったが『大丈夫だろう』という過信は禁物。高齢者ほどその時の状態を把握、認識して判断しなければならない。それから継続は大切」と答えてくれました。

我々がパトロール等の機会で高齢登山者の皆さんと接すると、

Aさん、Bさんに「今回、遭難を経験し、同世代の登山者に伝えたいこと」を聞いたところ、Aさんは「自分の力量や体力に合った山を選んでほしい。少しでも不安があったら引き返してほしい」、Bさんは「自分たちがそうだったが『大丈夫だろう』という過信は禁物。高齢者ほどその時の状態を把握、認識して判断しなければならない。それから継続は大切」と答えてくれました。

我々がパトロール等の機会で高齢登山者の皆さんと接すると、

「ゆっくり歩くから大丈夫」

「行けるところまで行ってみます」

「何かあったら救助を呼びます」

という言葉を耳にします。

しかし、我々とすれば、そのような皆さんには下記のようなリスクを考えていただきたいと伝えています。

「ゆっくり歩くから…」

⇒行動時間に見合った飲料・食糧は持っていますか?長時間行動はハイリスクです。

「行けるところまで…」

⇒知らず知らずのうちに限界に挑戦していませんか?余裕のあるうちに撤退を。

「何かあったら…」

⇒山ではすぐに救助はできません。ビバークはできますか?非常用装備はありますか?遭難をしてから後悔することのないよう、事前準備を万全にして、実力に見合った登山を心がけましょう。