アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

東京都を代表する2つの山域

出典:PIXTA

伊豆諸島・小笠原諸島などの島しょ部を除くと、東京都で登山の対象となる山々は西部の6市町村(八王子市・あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村)に集中しています。

地理的には、これらはひとつの山岳地帯ですが、交通アクセスなどを考慮すると、以下のふたつの山域に分類されることが多い傾向です。

高尾エリア

年間約300万人と世界一の登山者数を誇る高尾山(599m)を筆頭に、小仏城山(670m)・景信山(727m)や高尾山と同じく関東百名山に選定されている陣馬山(855m)へと続く奥高尾縦走路に代表される山域です。

それぞれの山頂の茶屋グルメも人気で、充実した交通網により様々なコース設定が可能なことから、季節やコースを変えて年に何度も訪れる人も多いのが特徴です。

奥多摩エリア

日本百名山であり東京都最高峰の雲取山(2017m)を筆頭に、東へ延びる石尾根上にある鷹ノ巣山(1737m)、山頂直下までケーブルカーでアクセス可能な御岳山(929m)や、奥多摩三山と呼ばれる三頭山(1531m)・御前山(1405m)・大岳山(1267m)、北秋川と南秋川の分水嶺でもある浅間嶺(903m)、多摩川北岸に連なる川苔山(1363m)・岩茸石山(高水三山の一座・793m)と、関東百名山だけでも9座を有する山域です。

東京都の山岳遭難に対応する3つの警察署

警視庁管内の102の警察署のうち、山岳救助隊を有するのは以下の3署。それぞれの山域での山岳遭難へ対応しています。

*青梅警察署

奥多摩・秩父山系、大岳山系(JR青梅線沿線から入山する場合)

*五日市警察署

奥多摩・大岳山系(JR五日市線沿線から入山する場合)

*高尾警察署

高尾山系

まずは各署における令和5年の山岳遭難の概況をチェックしてみましょう。

令和5年の東京都内での山岳遭難の件数と負傷程度

データ提供:警視庁

件数では入山者が多い高尾エリアの高尾署がトップですが、奥多摩エリアの青梅署と五日市署も合計すると115名となりほぼ同等の人数に。また死亡者の4分の3が青梅署管内に集中していることも見逃せません。

令和5年の東京都内での山岳遭難の様態別人数

データ提供:警視庁

それぞれの山岳遭難の態様(原因)別の人数は上記の通り。ここから読み取れる各山域の山岳遭難の傾向を、分析していきましょう。

体力不足や体調管理に注意したい高尾エリア

- 全体の約27%(31名)が病気で遭難している

- 全体の約5%(17名)が疲労・体力不足で遭難している

- 最も多いのは全体の約29%(33名)を占める転倒による遭難である

病気・疲労・体力不足による遭難が多い高尾エリア

高尾エリアでの遭難者の年齢を見てみると、約55%を占める63名が60歳以上です。病気による遭難が態様別で第2位の33名という事実は、登山という激しい運動によって既往症が悪化したケースが多いと考えられます。

高尾山ですらケーブルカーやリフトを利用せずに登れば高尾山口駅との標高差は約400m、東京スカイツリーの展望デッキ(350m)よりも高いところまで登ることになります。日頃の運動習慣があまりない人がいきなり登ると、身体に負担がかかって普段はあらわれない症状が顕在化してしまうのです。

また病気の発症には至らないまでも、疲労・体力不足による遭難が17名と奥多摩エリア(2名)に比べて多くの割合を占める点も見逃せません。

転倒も身体能力の低下が遠因

高尾エリアで最多の態様を占める33名が転倒による遭難者です。このエリアはガレ場や浮石の多い日本アルプス・富士山・八ヶ岳などと違い、基本的には土道で舗装路・林道や階段・木道などが整備されている区間も多いのにも関わらず、転倒が多発しているのです。

歩きやすく整備されているとはいえ、路面に起伏がある登山道であることは変わりません。転倒も加齢による脚力・平衡感覚・視力の低下や、筋力不足によってバランスを崩したときに踏ん張りが効かないなどの要因が考えられます。

多くの人が訪れる人気の山域だからといって観光地感覚で訪れるのではなく、登山に備えた日頃のトレーニングや、体調管理をしっかりと行なうことが重要です。

道迷いや重篤な転滑落事故に注意したい奥多摩エリア

- 全体の約42%(48名)が道迷いで遭難している

- 死亡者の約88%(14名)が奥多摩エリアでの遭難者である

- 全体の約29%(33名)が転滑落という重篤な態様で遭難している

複雑な地形で道迷いを起こしやすい奥多摩エリア

標高差が大きくコースタイムが長い奥多摩エリアの山々では疲労・病気は少なく、高尾エリアと比べて体力面でのミスマッチによる遭難は少ない傾向です。

しかし山自体が奥深く、地形が複雑で登山道も入り組んでいるため、道迷い遭難が多いのが特徴です。例えば以下の記事でも通過する倉戸山は、令和5年の遭難者7名中5名が道迷いによるものでした。

GPSアプリの利用はもちろん、地図読み能力も身に付けてルートを先読みしながらの登山が重要なエリアといえるでしょう。

転滑落は重篤な負傷程度になることが多数

高尾エリアと比べて急峻な稜線も多く「ワイルド」な登山道が多い奥多摩エリア。このため、慎重な歩行が要求される場所もあります。青梅署管内での死亡者12名のうち7名が滑落によるもの、他の滑落者も重軽傷を負っており、無傷は1名のみと深刻な負傷程度になってしまうのです。

長時間・長距離の登山コースが多い奥多摩エリアでは、体力的な余裕を持って注意力を長時間切らさない行動が必要といえるでしょう。

山岳遭難の傾向が高尾山エリアと似ている御岳山

奥多摩エリアの他の山とは山岳遭難の傾向が異なるのが御岳山。令和5年の遭難者10名のうち7名は転倒によるものです。ケーブルカーで標高842mまでアクセスでき、山頂(929m)にある御嶽神社まで舗装路歩きで到達できることから、高尾エリア同様に観光地感覚での入山による油断が遭難を引き起こしています。

苔むした岩や滝が点在する山上の渓谷・ロックガーデンも魅力の山ですが、濡れた岩や木の根などでのスリップに注意して行動することが必要です。

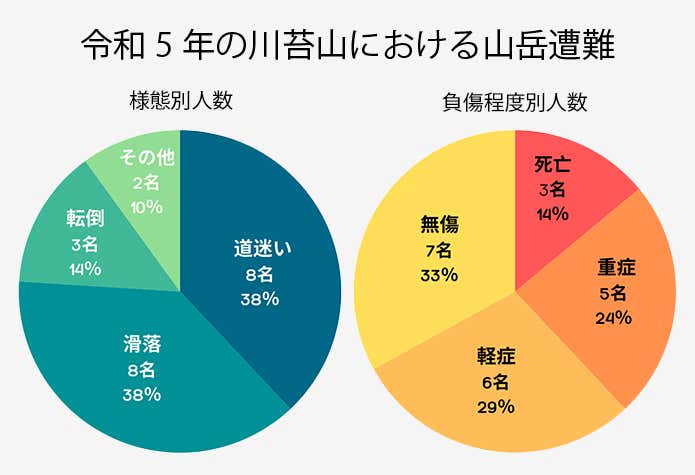

遭難者が多い「川苔山」の要注意ポイントをチェック

作成:鷲尾 太輔、データ出典:青梅警察署山岳救助隊・令和5年山岳遭難発生状況

最後に、令和5年度の山岳遭難者が21名と奥多摩エリアで最多(百尋の滝を含む)となった川苔山を例に、要注意ポイントをチェックしていきましょう。モデルコースは比較的人気がある川乗橋バス停から入山して、百尋の滝経由で山頂へ。下山は比較的距離が短いJR鳩ノ巣駅へと設定しています。

このコースの要注意ポイントを、地図に記載してみました。実際に各ポイントでのリスクや注意点を紹介します。

①川乗谷〜百尋の滝|転倒・転滑落に注意

清流沿いを歩く気持ちの良い区間ですが、写真の通り川岸の狭い登山道や橋が点在しています。地形的にも濡れていることが多いので、スリップによる転倒や滑落、谷への転落に注意が必要です。

②百尋の滝の先のトラバース道|転滑落・道迷いに注意

百尋の滝から先は、急斜面の中腹を横断(トラバース)するように登山道が続いています。アップダウンが少ないため体力的には楽ですが、トラバース道は幅が狭いのが特徴。追い越しやすれ違いの際はもちろん、通常に歩いている時もなるべく山側(左側)を通行し、谷側への転滑落に注意しましょう。

また、足毛岩コースとの分岐手前の大きな沢を渡るポイントで、その沢へ迷い込んでしまう事例も報告されています。道標や地図・GPSアプリをしっかりと確認しましょう。

③川苔山主稜線への登り|道迷いに注意

トラバース区間が終わると、川苔山主稜線への登りは大きな沢沿いから小さな支流沿いへ、そして尾根上へと目まぐるしく地形が変化します。地図読みが得意な人には楽しいポイントですが、間違った沢沿いを直進してしまう場合もあります。ロープやリボンなどのサインを見逃さずに、注意して進みましょう。

④舟井戸|道迷い・転滑落に注意

川苔山へ登頂して鳩ノ巣駅方面へ下ると、最初に現れる分岐が舟井戸です。どちらを通っても次の大ダワで合流しますが、右の稜線上は鋸尾根と呼ばれⅠ峰・Ⅱ峰・Ⅲ峰・Ⅳ峰と険しい岩峰が連なっています。転滑落の危険性があるので、とくに初心者や疲労時は迷い込まないように注意が必要。多少コースタイムは伸びますが、左の巻道を下った方が安全です。

⑤大ダワ|道迷いに注意

鋸尾根と巻道が合流した場所が大ダワで、ここで登山道は右のコブタカ山・本仁田山方面と左の鳩ノ巣駅方面へ分岐します。距離表示だけを見るとコブタカ山・本仁田山は近く見えますがこちらへ進むには時間的にも体力的にも余裕が必要です。

このコースはアップダウンも激しく、とくに本仁田山から奥多摩駅へ下る大休場(おおやすんば)尾根は、奥多摩三大急登に数えられる急傾斜となります。比較的平坦なトラバース道をゆるやかに下る鳩ノ巣駅方面へ下るのが無難です。

近くて良い山を安全に楽しもう!

首都圏からのアクセスもよく様々なコースが楽しめる東京都の山ですが、統計の通り山岳遭難も多いのが事実です。隣接する神奈川・山梨・埼玉県側での事例も含めるとさらに件数は山岳遭難件数は増えることになります。

紅葉や富士山をはじめとするパノラマなど、秋から冬にかけてベストシーズンを迎える東京都の山々。今回の記事を参考に、安全な登山を楽しんでください。

取材協力:警視庁 広報課、災害対策課