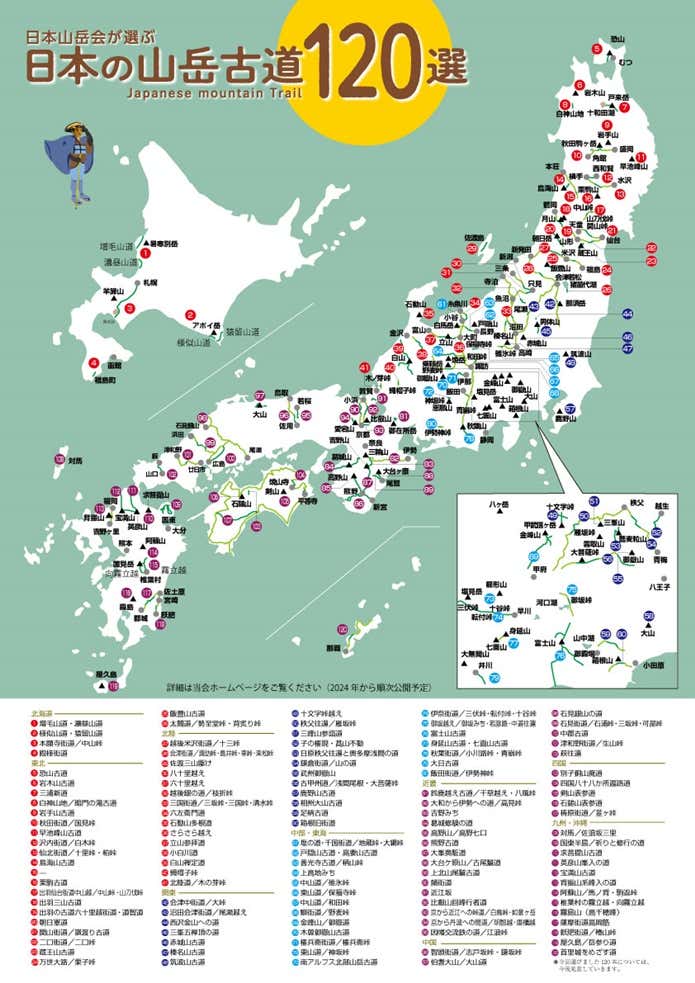

記録・保全すべき120の山岳古道を厳選公開

今年で創立120周年を迎える公益社団法人日本山岳会が、全国の山岳古道の中から、文化的、歴史的、地理的な価値から記録・保全すべき120の山岳古道を厳選。ウェブサイト「日本山岳会が選ぶ日本の山岳古道120選」にて、8月11日以降、順次公開予定です。

山岳古道は、時が経つにつれ消滅

朝日軍道 寒江山から大朝日岳方面への道(山形県)

古代から中世、土木技術が未発達だったころ、人々は大雨のたびに洪水などで崩れてしまう平地の道よりも、雨の影響を受けにくく壊れにくい、日照時間が長くて見通しが効く、山岳の尾根道を利用していました。熊野古道や箱根旧街道はよく知られています。

七面山表参道 敬慎院(山梨県)

それらの山岳古道は、修験者が悟りを得るために歩んだり、戦国武将が城を攻め落とすために軍勢を率いたり、江戸庶民が寺社参詣のために歩いたりなど、歴史の中で様々に使われてきました。

秋葉街道小川路峠 13番観音(長野県)

しかし、時がたつにつれ土木技術が発達し治水され、人々は平地で生活を営むようになりました。さらに近代化が進むと、宅地造成やダム建設、道路建設などで、かつての山岳古道は寸断され、そして、人々の記憶からも消えていきました。

探し出された山岳古道の足跡

箱根旧街道の石畳(神奈川県)

地質がもろく雨が多い日本列島では、人々が使わなくなった道はすぐに藪に覆われ、維持管理されずに崩壊が進みました。貴重な歴史、文化、景観などの地域資源を有したまま自然に埋没し、地図からも消滅。

若彦道大石峠(山梨県)

そんな山岳古道を、山歩きのスペシャリストたちが、人を訪ね、山中を歩き、薮を払い、川を渡渉し、手足を使って探し出し、本来の古道の姿を確かめていきました。

日本列島の魅力の再発見

ウェブサイト「日本山岳会が選ぶ日本の山岳古道120選」

そして、失われつつある価値を伝え継ぐため、「日本の山岳古道120選」の公開へ。

本ウェブサイトでは、古道の持つ歴史的・文化的な価値を知ることができ、また古道を歩くという体験を通して、日本の歴史や文化への理解が一層深まります。

立山参拝道 一ノ越から雄山山頂への道(富山県)

全国の山岳古道は、ボランティアの方々が薮を刈り、石垣を積み直し、壊れた道を修復し維持されています。山岳古道を歩く際は、ボランティアの方々に感謝しながら歩きたいですね。

ウェブサイト「日本山岳会が選ぶ日本の山岳古道120選」は2024年8月11日公開予定です。