「ロングディスタンスハイキング」と「縦走登山」は、何が違う?

しかし、同じ登山道を歩くのに、登山とロングディスタンスハイキングでは、いったい何が違うのでしょうか?

そこで、日本におけるロングトレイルやハイキング文化の発展に奔走している長谷川さんに聞いてみました。

長谷川 晋

日本各地のトレイル、自治体や行政などとも協働しながら、日本のハイキング・トレイル文化の醸成に取り組んでいる一般社団法人トレイルブレイズ ハイキング研究所の代表であり、ハイカーズデポスタッフ。国内の長距離自然歩道の調査や、みちのく潮風トレイルなどのマップを制作。2010年にパシフィック・クレスト・トレイルをスルーハイク。イベント「LONG DISTANCE HIKERS DAY」の立ち上げに参画し、著書に「LONG DISTANCE HIKING」(TRAILS)がある。

歩くのは山の中とは限らないロングディスタンスハイキング

長谷川さん

さまざまなコンディションの道を1本のトレイルとしてつないで、いろんな地域や場所を越えて歩きます。

変わりゆく景色を楽しめるのが、ロングディスタンスハイキングのおもしろさのひとつです。

「HIKE」とは、「宿泊道具をもって、自然の中を歩いて旅する」こと。それは山の中とは限りません。

「点で見ないで、線でつないでいく」という日本のロングディスタンスハイキングの第一人者・加藤則芳さんの言葉のように、いろいろな道をつなげて歩きます。

林道や海岸歩道、街道などさまざまな道がひと続きになったトレイルを歩くことで味わえる楽しさがあります。

「長い距離を歩く」楽しさ

・なにが起きるか予測ができないほどの長い距離を歩くこと

・長い距離を一緒に歩くハイカー同士の一体感

・地元の人との交流

・その土地の文化や歴史に触れること

ロングディスタンスハイキングと登山。視点を変えるだけで、見えてくるものも変わるようです。

長いからこそ、愛着がわく。結びつきが強くなる

長谷川さん

長いからこそ、ハイカーひとりひとりの歩き方があって、それぞれのトレイルがあり、歩き通した先に何を思うのかも人それぞれなのも、おもしろさのひとつですね。

その地域を時間かけて歩いていると、そのトレイルや地域との結びつきが強くなって愛着がわくのも長く歩く魅力です。

トレイルが地元の誇りに

長谷川さん

アメリカでは、トレイルを歩いたことがない人ですら、近くにあるそのトレイルを自慢してきます。積極的にハイカーをサポートする人も。

日本でも、多くのハイカーがロングトレイルを歩くことで、地元の方たちにこんなすごい道があると誇りをもってもらいたい。

人と人とがつながれば、とてもいい関係になる。それを聞きつけたハイカーがまた歩きにくる。そうやってロングディスタンスハイキングのカルチャーが広がっていけばいいなと思っています。

参加メンバーが思い描くロングディスタンスハイキング

長谷川さんの話を聞き、それぞれの中でフワフワしていた「ロングディスタンスハイキング」のイメージが、具体的に見えてきたようです。

古賀さん

ロングトレイルを歩きたくて事前に情報を集めていました。

ハイクを終えた方々はイベント登壇したり、何か新しいことを始めている印象です。でも、私は歩いた後のことを考えてはいません。そんな自分は歩いていいのかなと迷っていました。

でも、人は人、自分は自分で、歩き通したあとに何を思うのかが大事だと聞いて、早く歩きたい!と思いました。

千葉さん

同じトレイルを歩いても、歩き方や出会いで違う旅になるんですね。

自分の中で感じていたことが明確になりました。

やっぱりロングディスタンスハイキングはおもしろい!

清水

ロングトレイルを歩いた友達から話を聞いたことがあって、長く歩く分ドラマがあるのかなとイメージはありました。

すごく楽しそうに話していたワケを理解できたので、今度は自分で味わいたい。

大迫

ロングディスタンスハイキングは自分で考えて道をつなぐことが大事なんだとわかりました。

距離も時間も長い分、いろんなことが起きたり出会いがあったりワクワクしますね。

今回選んだのは、琵琶湖の西を歩く高島トレイル

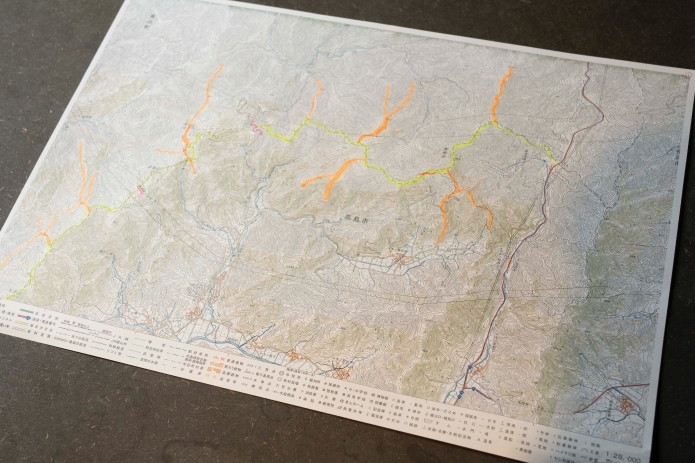

日本には、信越トレイル(全長110km)、スノーカントリートレイル(全長約307km)、みちのく潮風トレイル(全長約1025km)などのロングトレイルがあります。

今回は、滋賀県の琵琶湖の北西に位置する全長約80kmの高島トレイルを歩きます。かつては、近江商人が荷物を運搬したり、生活道として使っていたようです。

<高島トレイル 概要図>

そんな高島トレイルで、セクションハイク(ロングトレイルの一区間を歩くこと)をします。

2泊3日で歩くのは、愛発越(あらちごえ)から水坂峠(みさかとうげ)の区間。

一般的な「ロングディスタンスハイク」と比べると短い時間になりますが、そのエッセンスを感じながら歩く旅をプランニングします。

地形やどんな道かを知ることでプランニングに活かす

高島トレイルには、自然保護の観点からテント指定地はありません。そのまま飲める湧き水のような、整った水場もありません。

その分、自分たちで判断して、どこでテントを張るか、水を補給するかを考えます。そのため、事前に地形を頭に入れておく必要があります。

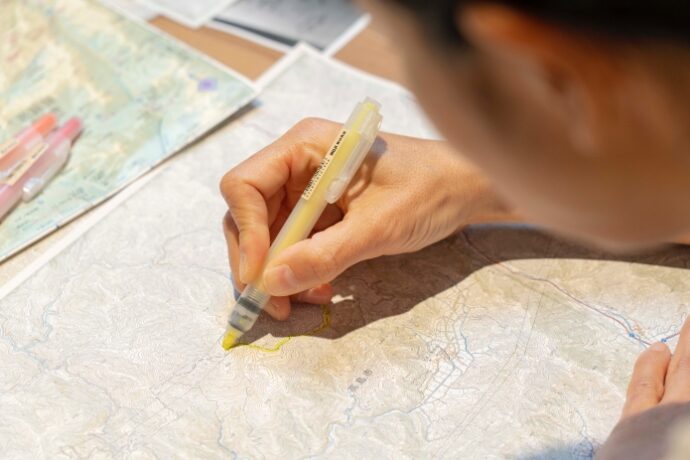

地形を把握しやすい国土地理院が発行する25000分の1の地形図を自分たちで読みながら、行動計画を立てていきます。

ガイド・渡辺さん

地形を想像できると、どんな山を歩くのかを知ることができます。

山を知ると、昔の人がなぜそこにルートを作ったのか、どうして山間に集落を作ったのかもわかるかもしれません。

地形を把握し、計画を立てるために、ポイントを地図に書き込みました。

行動を計画するときの書き込みポイント

1.行くルートをなぞって、行動の目安を立てる

2.テント場によさそうなポイントに印をつける

3.水場にもポイントをつける

4.現在地確認のチェックポイントを設ける

5.ルートから派生している大きな尾根や沢筋を書き込む

地図で想像しながら「一度歩いてみる」と、準備すべきものがわかる

ガイド・渡辺さん

地図に書き込みをするのは、イメージの中で一回登山するようなもの。

それで、山全体をイメージしやすくなって、道標などのない場所でも道迷いしにくくなります。

長い距離を歩くためには、行程のイメージをつけることが大事。

登りか下りか、どこで水を汲めるかなどを分かっていれば、歩き方や水を持つ量が変わります。

古賀さん

今までは、紙の地図は使わず、アプリだけを使って歩いていました。

ガイド・渡辺さん

地図アプリは現在地を把握するのに便利。

でも、広い範囲で大きく見られる紙の地図は、方角や地形、標高など多くの情報を読み取れます。

両方使えるといいですよね。

自分のイメージと現場を答え合わせするため、それぞれが書き込んだ地図を、高島トレイルにも持ってきてもらいます。

書き込んだ地図を見ながら実際に歩いて、どうだったか差を見極めます。事前の把握が正確でなくてもOK。その差分を体感することが、地形を知ることにつながります。

そうやって地図を読む力を鍛えていけば、プランニングの精度を高められます。

特別な装備は必要?ロングディスタンスハイキングのための道具

ロングディスタンスハイキングの基本装備は、テント泊登山と同じです。水場のことを考えて、共同装備として浄水器を持っていくことに。

そして、渡辺さんから提案がありました。

ガイド・渡辺さん

今回は2泊3日ですが、より長く歩くことを意識して、以下をテーマにするはどうでしょう?

装備・持ち物についてのテーマ

「ロングディスタンスハイキング」を意識する

実際に歩くのは2泊3日だが、4泊または5泊以上を歩く場合の最初の「2泊3日」と考えて歩く

ガイド・渡辺さん

長い距離を歩ききるためには、自分の体と心をいい状態に保てる装備選びや心掛けが大事だと思います。

みなさんは気を付けたいポイントや装備選びはありますか?

古賀さん

いつもは登山中に、自分の状態や気持ち、反省点を共有するようにしています。

振り返りながら歩くことで、歩きやすくなったり、より安全に歩ける気がします。随時、みんなと振り返りや共有をしたいです。

清水

トレイルランニングで走り過ぎて、膝が心配…。

足の置き方や下り方とかにも気を付けながら、万が一に備えてトレッキングポールを持っていきます。

千葉さん

長く歩くときは、疲れを癒すのにいろいろなお茶を準備するのが好きなので、今回も持っていこうかと思います。

大迫

疲れた体をゆっくりリラックスさせたいので、軽さよりも快適さを重視して装備を選ぼうと思います。

次回は、実践編!ロングディスタンスハイキングをリポート

次回は、高島トレイルを歩き旅したリポートをお届けします!

ロングディスタンスハイキングを歩いた先に、この4人は何を思うのでしょうか。

公開は7月上旬の予定です。お楽しみに!

THE NORTH FACEから「長く歩く」にフォーカスしたウェアが登場

ザ・ノース・フェイスには、ロングディスタンスハイキングをテーマにしたコレクションウェアをラインナップ。

ハイカーズジャケットの左胸ポケットには、ジャケット内部にアクセスできるアクセスファスナーを装備。

同じ位置に左胸ポケットをもつハイカーズシャツを着ていると、サングラスなど小物の収納に便利です。

ジャケットの着脱なしで可能な収納など、長く歩くときのストレスを軽減できるコレクションウェアです。

Suponsored by ゴールドウイン株式会社