アイキャッチ画像出典:PIXTA

梅雨から初夏の山を鮮やかに彩るアジサイ

アジサイは、実は日本発祥の植物です。日本に自生するガクアジサイが原種で、現在では欧米など世界各地で栽培されています。西洋で品種改良されたアジサイは「ハイドランジア」とも呼ばれ、手まり状の大輪の花を咲かせます。

土壌の性質によって花の色が変わることでも知られ、一般的には酸性なら青色、アルカリ性なら赤色の花に。アジサイの花言葉のひとつである「移り気」も、花の色が変化することに由来します。

見頃が長く続くのも魅力

アジサイは桜などと異なり、長い期間にわたって花の見頃が続くのも魅力です。これまたアジサイの花言葉のひとつである「辛抱強さ」の由来でもあり、その期間中に“梅雨の晴れ間”のチャンスが訪れることも。まさに梅雨どきの花登山にぴったりなのです。

今回は、そんなアジサイを鑑賞することができる人気の山10座を紹介します。

アジサイの花見登山におすすめの山

1. 牛伏山|群馬(見頃は例年6月中旬~7月上旬)

コース概要

赤谷公園(15分)→牛伏山登山口(70分)→牛伏山(10分)→牛伏山展望台(35分)→牛伏山登山口(15分)→赤谷公園

牛伏山(うしぶせやま・491m)は低山ながら万葉集にも「多胡の嶺(たごのね)」という名で登場する、古くから人々に親しまれている山です。周囲は牛伏山自然公園として整備され、稜線上や中腹も舗装路が多く、歩きやすい登山道が続きます。

アジサイは山頂周辺や牛伏山展望台からスタート・ゴール地点である赤谷公園へ下る林道沿いに咲いており、その数は約1400株と見ごたえも抜群です。電波塔が点在する稜線上には、トイレも整備されています。

牛伏山には鎌倉時代に築かれた一郷山城(いちごうやまじょう)という砦がありました。戦国時代に武田信玄の侵攻によって全焼しましたが、現在は天守閣を模した展望台が整備されています。

視界が良ければ上毛三山(赤城山・榛名山・妙義山)や関東平野を一望することができます。

2. 太平山・晃石山|栃木(見頃は例年6月下旬~7月上旬)

コース概要

大中寺駐車場(5分)→大中寺(35分)→大平沢(5分)→謙信平(15分)→六角堂(25分)→随竜門(10分)→太平山神社(20分)→太平山(15分)→ぐみの木峠(45分)→晃石山(35分)→清水寺(35分)→大中寺駐車場

栃木市西部に連なる太平山(おおひらさん・341m)・晃石山(てるいしさん・419m)の南麓には、アジサイが見事な社寺が点在しており、趣ある境内に調和する花風景を楽しむことができます。

まずは太平山を山号に冠した大中寺(だいちゅうじ)へ。参道や境内がアジサイで埋め尽くされます。

視界が良ければ関東平野を一望できる高台・謙信平周辺にもアジサイが多く、前後は舗装路が続く区間ですが、沿道のカラフルな色彩に足どりも軽くなることでしょう。

ハイライトは「あじさい坂」の別名を持つ太平山神社への表参道。約1000段の石段の両側に、約2500株の色とりどりのアジサイが咲き競います。

山頂に冨士浅間神社が祀られた太平山まで登ったら、関東百名山の一座である晃石山へ縦走しましょう。晃石山を下った場所にある清水寺(せいすいじ)境内や周辺にもアジサイが咲いており、最後まで飽きることのない花登山コースです。

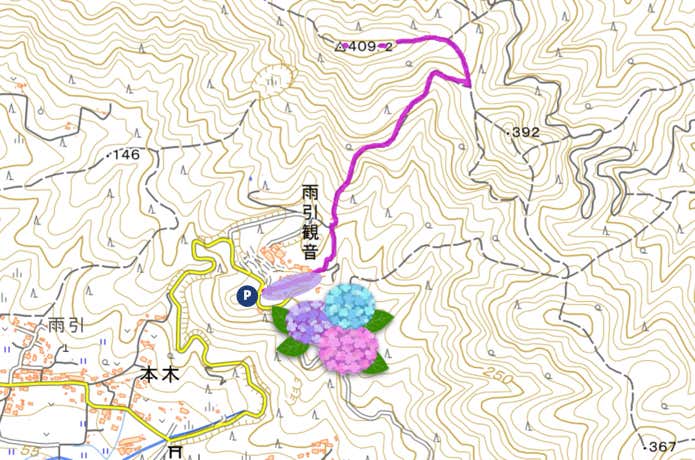

3. 雨引山|茨城(見頃は例年6月中旬~7月中旬)

コース概要

雨引観音参道(10分)→雨引観音(15分)→関東ふれあいの道分岐(20分)→雨引観音分岐(15分)→雨引山(10分)→雨引観音分岐(15分)→関東ふれあいの道分岐(10分)→雨引観音(5分)→雨引観音参道

雨引観音の正式名称は、雨引山楽法寺(あまびきさんらくほうじ)。創建は6世紀後半という歴史ある寺院で、坂東三十三観音霊場の第二十四番札所としても知られる名刹です。国指定重要文化財の延命観世音菩薩を御本尊として祀り、安産や厄除けにご利益があるとされています。

春には桜・ツツジ・ボタンなども咲く「花の寺」。とくにアジサイは約100種類・約5000株が境内に咲き誇り、参詣者からも人気を集めています。

雨引観音ならではの風景が、池にアジサイの花を浮かべた水中花です。色とりどりのアジサイで覆い尽くされた水面は近年SNS映えするスポットとしても有名で、見頃の時期にはライトアップも実施されます。

境内でアジサイを楽しんだら、背後にそびえる雨引山(あまびきさん・409m)に登ってみましょう。雨引観音が創建されるきっかけとなった雨乞い祈願が行われた山頂からは、日本百名山・筑波山や関東平野を見渡すことができます。

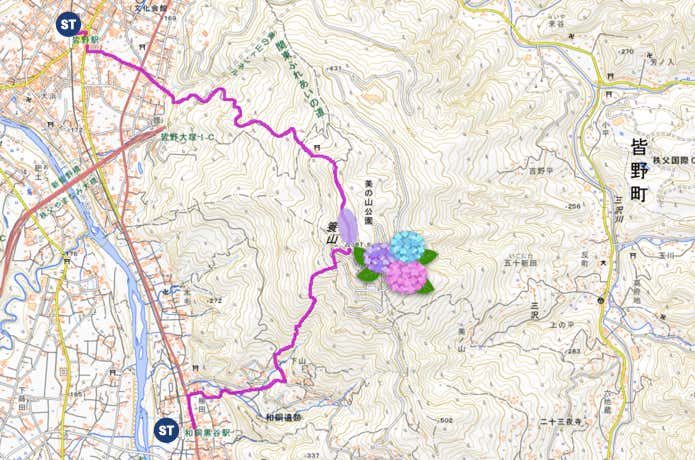

4. 簑山|埼玉(見頃は例年6月下旬~7月上旬)

コース概要

皆野駅(15分)→蓑山表参道口(70分)→蓑山神社(20分)→展望休憩舎(10分)→蓑山(40分)→登山口(15分)→祝山橋(10分)→和銅黒谷駅

蓑山(みのやま・583m)は関東の吉野山と称される桜の名所であり、ゴールデンウィーク前後のヤマツツジや初夏のアジサイも見事な山です。山頂一帯は「美の山公園」として整備されており、クルマでもアクセス可能なため、小さなお子様や高齢の親御さんと一緒にアジサイを楽しむこともできます。

とはいえ達成感を求めるのであれば、山麓から登るのがおすすめ。レトロな駅舎が点在する秩父鉄道の駅から駅をつなぐ縦走路を歩けば、山頂周辺のアジサイだけでなく登山道を包み込む新緑など、初夏の自然を手軽に堪能できます。

広大な展望台が設けられた山頂からは、秩父盆地を一望できます。背後には秩父のシンボル・武甲山や日本百名山・両神山などもそびえており、山岳パノラマを満喫するスポットとしてもおすすめです。

和銅黒谷駅への下山路の近くには、日本最古の貨幣・和同開珎(わどうかいちん)の原料となった天然の銅が産出された和銅遺跡(落石の危険があるため沢の対岸からの見学となります)や、「銭神様」と呼ばれて親しまれている聖神社があり、金運上昇を祈願するために立ち寄っても良いでしょう。

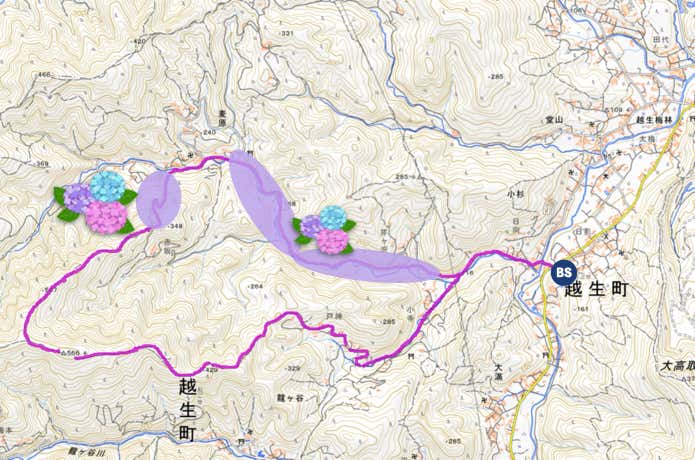

5. 越生あじさい山|埼玉(見頃は例年6月中旬~7月中旬)

コース概要

麦原入口バス停(45分)→麦原(10分)→あじさい山公園入口(35分)→あじさい山公園(50分)→西ノ堀切(5分)→羽加山(25分)→オオダイラ(25分)→戸神(25分)→小寺(15分)→麦原入口バス停

梅林が有名な埼玉県・越生(おごせ)町。麦原入口バス停(JR・東武鉄道の越生駅からバスで約10分)からの林道は「あじさい街道」と呼ばれ、約2000株のアジサイが出迎えてくれます。

沢のせせらぎに沿って進む歩きやすい舗装路は、水の流れと調和したあじさいの群落を愛でる絶好の場所です。

さらに進んだ里山は「越生あじさい山公園」として整備されており、こちらにも約5000株の群落が広がります。山の斜面を覆い尽くすように咲くアジサイは、「あじさい街道」の水辺とは違った風情を楽しむことができます。

あじさい山の最上部まで来たら、さらに尾根を南西へ進みましょう。50分ほど歩いた西ノ堀切から稜線を東へ進めば、羽賀山(羽加山・566m)・オオダイラ(415m)など奥武蔵でもあまり名を知られていないピークを越えながらの、静かな縦走を満喫できます。

稜線から下って、戸神地区・小寺地区と続くのどかな山里をたどれば、やがてあじさい街道に合流します。今回紹介したコースとは逆回りで歩き、あじさい山・あじさい街道を登山後半のご褒美にするコースもおすすめですよ。

6. 南沢あじさい山|東京(見頃は例年6月中旬~7月上旬)

コース概要

南沢あじさい山入口(35分)→分岐(5分)→金毘羅山(5分)→分岐(20分)→東屋(5分)→南沢あじさい山入口

東京都あきるの市に位置する南沢あじさい山は、”花咲か爺さんのちゅういっちゃん”の愛称で親しまれる南澤忠一さんが「両親が眠るお墓への道に彩りを」という想いで林道にアジサイを植えたのが始まり。約半世紀をかけて、たったひとりで約15000株にまで規模を拡大させました。

例年見頃の時期にはたくさんの観光客が訪れるため、アクセスはJR武蔵五日市駅からの専用シャトルバス・あじさい号かタクシーのみとなります。入山拝観料(大人600円)が必要です。

園内はトイレやあずまや、高い位置から斜面を見下ろすことができる撮影スポットなどが設けられています。

園内は山麓から中腹の分岐を頂点に、沢沿いの散策路と尾根沿いの散策路でぐるりと周回できるようになっています。杉木立の中の群落や斜面を埋め尽くす花々など、さまざまな風景に癒されるコースです。

分岐から少し足を延ばした場所にあるのが、金比羅山(こんぴらやま・468m)。山頂付近の金比羅公園展望台からは五日市の街並を一望でき、山頂の南側には琴平神社や金比羅山の天狗岩と呼ばれる巨岩が鎮座しています。

7. 生田緑地あじさい山|神奈川(見頃は例年6月上旬から7月上旬)

コース概要

向ヶ丘遊園駅(15分)→生田緑地東口(20分)→あじさい山(30分)→枡形山(10分)→生田緑地東口(15分)→向ヶ丘遊園駅

川崎市多摩区にある生田緑地は、首都圏を代表する豊かな自然環境が残された都市計画緑地です。園内には適度な起伏があり、地形図に記載されているのは枡形山(ますがたやま・84m)のみですが、周回路にはあじさい山・つつじ山・飯室山などの低山が点在しています。

とくにあじさい山周辺には約3500株のアジサイが群生しており、園内全体では約8900株ものアジサイが花を咲かせます。小田急線沿線に居住・勤務している人であれば、手軽な朝活や散策で訪れることができるアクセスの良さも魅力です。

あじさい山は向ヶ丘遊園駅最寄りの生田緑地東口から園内に入り、野鳥の森口からいったん園外へ出て、おし沼広場前口を入った先にあります。展望台が設置されている最高地点の枡形山は、春は桜の名所として人気です。

生田緑地東口すぐの池は「しょうぶ園」になっており、アジサイとほぼ同時に見頃を迎えます。鮮やかな紫色のハナショウブは、アジサイとはまた違った趣で訪れる人を迎えてくれることでしょう。

8. 鎌倉アルプス|神奈川(見頃は例年6月中旬から下旬)

コース概要

北鎌倉駅(5分)→明月院通り分岐(5分)→明月院(15分)→天園ハイキングコース・北鎌倉側入口(30分)→建長寺分岐(15分)→覚園寺分岐(5分)→鷲峰山(25分)→大平山(10分)→天園(15分)→天台山(30分)→天園ハイキングコース・鎌倉側入口(10分)→永福寺跡(20分)→宝戒寺(5分)→八幡宮前(10分)→鎌倉駅

武家の古都・鎌倉には四季を通じて花や紅葉が美しい社寺が点在しています。なかでも梅雨どきに屈指の人気を誇るのが「あじさい寺」の別名を持つ明月院です。

境内を埋め尽くす数千株のアジサイは明月院ブルーとも呼ばれる絶景で、見頃の時期には開門前から行列ができるほど賑わいます。

今回はこの明月院をスタートして、鷲峰山(じゅぶせん・127m)・大平山(おおひらやま・159m)・天台山(てんだいせん・141m)などの山々が連なる鎌倉アルプス(天園ハイキングコース)を歩いてみましょう。登山道は鎌倉周辺特有の露岩と土道で雨上がりは滑りやすい箇所もありますが、途中から建長寺・覚円寺などへ下るエスケープルートもあります。

鎌倉市最高地点である大平山をはじめ、コースの随所からは鎌倉市街や湘南海岸の展望も広がります。大平山の先にある天園周辺でも、アジサイの群落を楽しむことができます。

天園ハイキングコース・鎌倉側入口で登山道が終わったら、近くにある瑞泉寺に立ち寄るのもおすすめ。花の寺として有名で、境内や参道が色鮮やかなアジサイに彩られます。

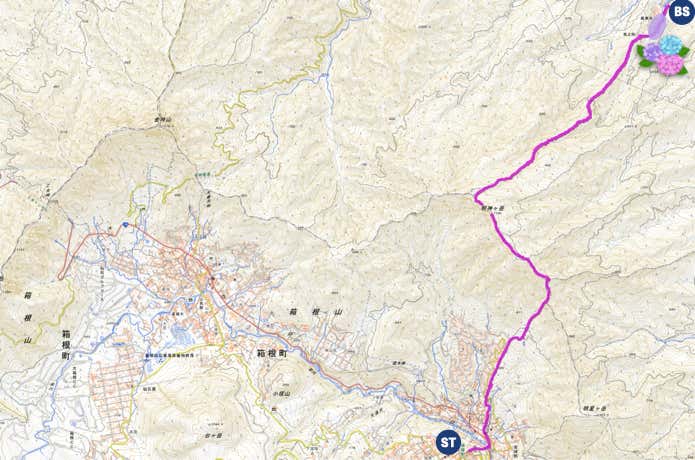

9. 明神ヶ岳|神奈川(見頃は例年6月中旬から7月上旬)

コース概要

道了尊バス停(15分)→最乗寺(25分)→奥ノ院(50分)→足柄林道(120分)→奥ノ院ルート分岐(5分)→明神ヶ岳(5分)→最乗寺分岐(10分)→芝刈り路分岐(25分)→鞍部(30分)→登山口(30分)→宮城野(5分)→宮城野橋(25分)→強羅駅

箱根外輪山の東側にそびえる明神ヶ岳(みょうじんがたけ・1169m)は、どのルートから登っても長丁場のロングコース。本格的な夏山シーズン前のトレーニングにぴったりの山です。

北東から延びる奥ノ院ルートは、スタート地点となる大雄山最乗寺(だいゆうざんさいじょうじ)でアジサイが目を喜ばせてくれます。

樹齢500年以上と言われる杉並木が続く大雄山あじさい参道には、仁王門から境内まで約2.5kmの区間に約1万株ものアジサイが植えられており、これから始まる明神ヶ岳へのチャレンジを応援してくれているようです。

明神ヶ岳の稜線周辺はカヤト(ススキなどイネ科の植物)の草原となっていて、アジサイは咲いていませんが、天候次第では北西側に雄大な富士山を望むことができます。

強羅駅まで下山したら、箱根登山鉄道の通称・あじさい電車で箱根湯本駅まで戻りましょう。線路脇にはアジサイが多く、高低差があることから例年6月中旬から7月中旬の長い期間に渡って、沿線のどこかで見頃のアジサイを車窓から楽しむことができますよ。

10. 天上山|山梨(見頃は例年7月上旬から8月上旬)

コース概要

護国神社(60分)→天上山(35分)→護国神社

富士五湖のひとつ・河口湖の東岸にそびえる天上山(てんじょうやま・1140m)は、ウサギが悪者のタヌキを懲らしめる昔話・カチカチ山の舞台としても知られており、その山名でも親しまれています。

そしてこの天上山には、例年約10万株ものアジサイが咲き乱れます。湖畔の駐車場から歩き、護国神社がハイキングコースの入口です。ここから太宰治記念碑のある央平(なかばだいら)までの斜面が、アジサイの群生地となっています。

天上山は標高が高いため、他のアジサイ群落よりも見頃の時期が遅いのも魅力。例年7月上旬から開山となる富士登山の前後に立ち寄れば、より鮮烈な思い出になること請け合いです。

登山道沿いにある展望所や山頂からも、間近にそびえる富士山を望むことができます。これから登る、あるいは登ってきた富士山を眺めながら、思いを馳せてみましょう。

山歩きに慣れていない人が一緒であれば、河口湖・富士山パノラマロープウェイで中腹の富士見台駅まで行き、下りながらアジサイ群落を楽しむもよし。

育ててくれた人への感謝を忘れずに

今回紹介したアジサイの群落は、多くが自生しているものでなく地元の人々によって植栽され、丹精込めて育てられてきたものです。

園芸種としては丈夫で育てやすく世界中で栽培されているアジサイですが、地形的にも険しい山に大規模な群落を作る苦労は、並大抵のものではありません。

私たちの目を楽しませてくれるアジサイ群落を育て守ってくれている人への感謝の気持ちを忘れずに、梅雨どきの登山をエンジョイしたいものですね。