アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

雪渓とお花畑を登って、絶景の稜線へ

白馬岳の中でも人気が高いのが、今回紹介する大雪渓コースです。白馬岳のシンボルともいえる大雪渓は、夏でも涼しい風が吹き抜けて爽快感抜群。葱平(ねぶかっぴら)と呼ばれる場所は、夏は一面のお花畑になり可憐な高山植物を楽しむこともできます。

コース概要

最高点の標高: 2832 m

最低点の標高: 1242 m

累積標高(上り): 1752 m

累積標高(下り): -1752 m

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

【1日目】猿倉(60分)→大雪渓入口(150分)→岩室跡(120分)→白馬岳頂上宿舎(20分)→白馬山荘

【2日目】白馬山荘(15分)→白馬岳(10分)→白馬山荘(15分)→白馬岳頂上宿舎(60分)→岩室跡(9分)→大雪渓入口(50分)→猿倉

猿倉登山口へのアクセス

白馬岳登山だけでなく、白馬三山縦走でもよく使われる登山口。夏の登山シーズンには、東京都内からの高速バスも運行されています。

猿倉駐車場の一部で亀裂が生じているため、現在駐車場を閉鎖しております。猿倉登山口までは、八方バスターミナルからのタクシーまたは路線バスをご利用ください。

期間:2025年4月14日〜未定

【クルマの場合】

・上信越自動車道「須坂長野東」IC−国道19号−県道31号−県道33号−県道322号−猿倉

・長野自動車道「安曇野」IC−県道310号−国道147号−国道148号−県道322号−猿倉

■猿倉駐車場

台数:約70台

トイレ:あり

料金:無料

【公共交通の場合】

・JR大糸線「白馬」駅下車、路線バス「白馬八方 猿倉線」乗車―「猿倉」バス停下車

【高速バスの場合】

・毎日あるぺん号…都内から猿倉までの直通バス

コース詳細ガイド

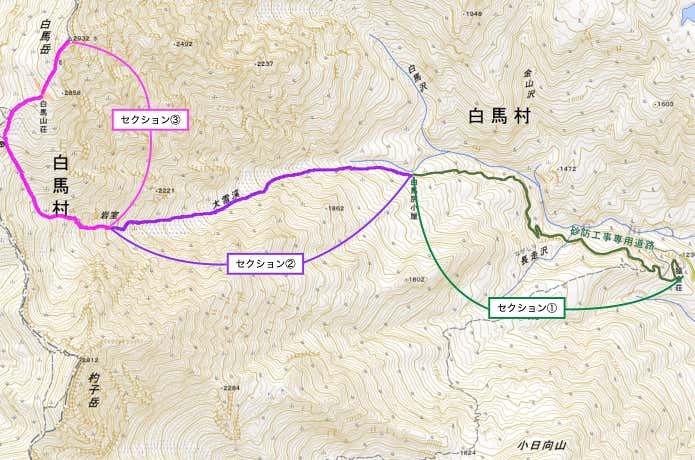

今回は、コースを3つのセクションに分けて紹介します。

セクション①:猿倉〜大雪渓入口(60分)

セクション②:大雪渓入口〜岩室跡(150分)

セクション③:岩室跡〜白馬岳(155分)

*各セクションをクリックすると、そのセクションへジャンプします

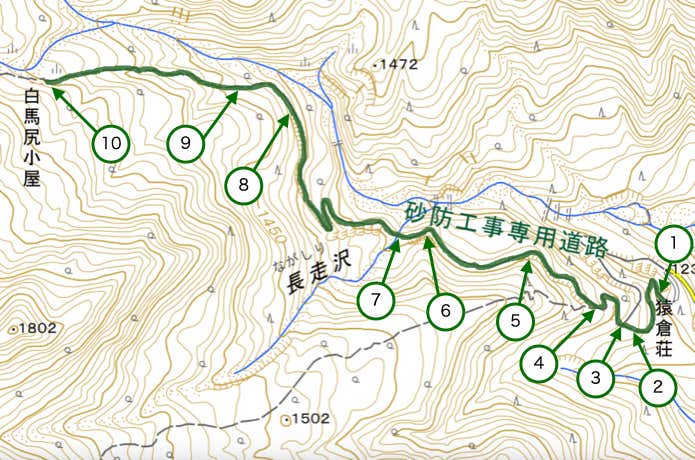

セクション①:猿倉〜大雪渓入口(60分)

最初のセクションは、猿倉から白馬尻小屋跡までを歩きます。前半は砂防工事専用道路の林道、後半は登山道を進みます。

猿倉荘の右側には砂防工事専用道路が延びていますが、建物左側に登山道が続いており、こちらの方が近道となります。

樹林帯の中を、ゆるやかに登っていきます。

砂防工事専用道路と合流して、この林道を進んでいきます。

鑓温泉分岐から続く登山道を、左手に見ながら林道を進みます。撮影時は白馬鑓温泉小屋が臨時休業のため通行止でしたが、現在は通行可能です。

まず前方に見えてくるのは、白馬三山の真ん中にそびえる杓子岳。左側には白馬鑓ヶ岳の山頂も顔をのぞかせています。

続いて、めざす白馬岳が前方に堂々とそびえて見えます。

杓子岳から流れ出す、長走沢(ながしりさわ)を渡ります。

砂防工事専用道路が終わると、灌木帯の中の登山道に変わります。

沢を渡る箇所には木製の橋が架けられていますが、基本的には歩きやすいなだらかな登山道です。

大雪渓入口に到着です。この石碑の裏には、雪崩による倒壊を避けるため初夏に組み立て秋に解体する白馬尻小屋がありました。ただし2020年以来休業中で、テント場のみ営業しています。

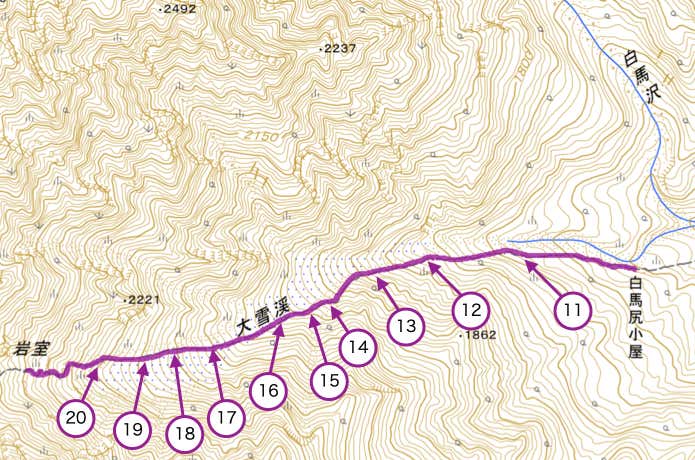

セクション②:大雪渓入口〜岩室跡(150分)

このセクションでは、白馬大雪渓を通過します。基本的に右岸(大雪渓の左側斜面)を進み、大雪渓を歩いて左岸(大雪渓の右側斜面)に移りますが、「どこからどこまで」が雪渓歩きになるかは雪解けの状況によって大きく変わります。

雪が多い年の初夏であれば、大雪渓入口からすぐに雪渓に乗り、岩室跡を越えた小雪渓付近まで雪渓歩きになる場合もあります。逆に雪が少ない年や晩夏であれば、雪渓歩きは数百メートルのみということもあります。

大雪渓入口からしばらくは、雪渓左側斜面の草原を進みます。

撮影時は晩夏だったため、このあたりが大雪渓の末端でした。雪渓底の空洞も目立ち、かなり融解が進んでいます。

大雪渓を真横から撮影した写真です。こうして見ると、かなりの斜度があることが実感できます。

前方左上には、杓子岳の白い岩峰がそびえています。白馬大雪渓のランドマークのひとつといえる、特徴的な山容です。

撮影時はこの場所から、アイゼンとヘルメットを装着しての雪渓歩きが始まりました。前述の通り、雪渓歩きの区間はその年や時期によって大きく変わります。

大雪渓は場所によっては薄く脆く、崩壊の危険性があります。夏の登山シーズンであれば、紅殻(べんがら)という赤い粉が撒かれているので、これに沿って安全な場所を登りましょう。

雪渓歩きが終わると、左岸(大雪渓の右側斜面)へと登山道が続いています。

この付近から斜面には高山植物が多くなります。花の名山である白馬岳の醍醐味を、感じ取ることができるでしょう。

こちらもその年や時期によって状況は変わりますが、この黒い岩からは沢水が流れ出しており、水を補給することができます。

大雪渓に流れ込む支流を、木製の橋を通って渡ります。ここからひと登りで、巨岩が鎮座する岩室跡に到着です。

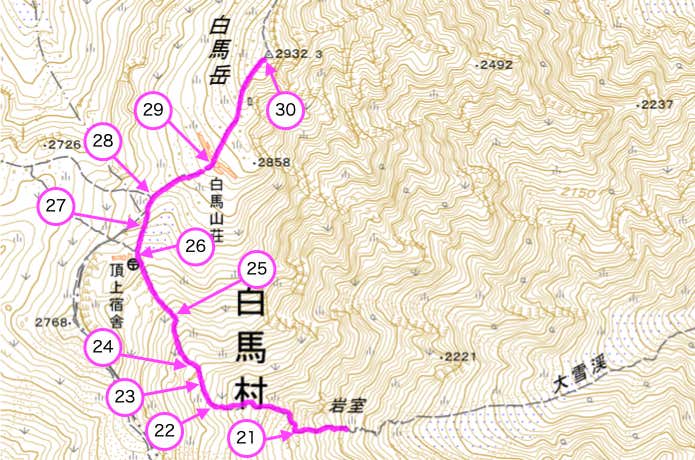

セクション③:岩室跡〜白馬岳(155分)

このセクションは稜線までの急登が、体力的にも厳しく感じる区間でしょう。白馬岳頂上宿舎を経由して稜線に出れば、あとはゆるやかな登りです。

岩室跡からしばらくが、もっとも傾斜が急な区間です。足元はもちろん岩場なので、下りでは転倒にも注意が必要です。

登山道が少しなだらかになった場所から振り返ると、お花畑の斜面を前景に杓子岳が堂々とそびえています。

さらに登っていくと、左側の斜面に巨岩が現れます。まるでオーストラリアのエアーズロックのような、不思議な景観です。

ハイマツ帯を抜けると現れる看板。ここからが、最後の急登になります。

岩に記された「600」のペンキマーク。すでに標高2600mは超えているので山頂との標高差ではなく、稜線までの距離を示しているようです。

白馬岳頂上宿舎に到着です。宿舎横の斜面を直登してテント場経由で祖母谷分岐に稜線に出ることもできますが、より白馬山荘に近い稜線へ出るトラバース道もあります。

本日宿泊する白馬山荘が見えてきました。日本最大級の山小屋にふさわしく、たくさんの建物が並んでいます。

いよいよ稜線まで到達しました。あとは白馬山荘へ向けて、ゆるやかに登っていきます。

白馬山荘に到着です。モデルコースでは宿泊して翌朝登頂するスケジュールですが、右奥に見える鋭峰が白馬岳なので、このまま進みましょう。

白馬山荘からゆるやかに15分ほど登れば、白馬岳山頂です。展望案内板の他に、標識や三角点が設置されています。

振り返ると杓子岳・白馬鑓ヶ岳の白馬連峰が連なり、右奥には三角形の剱岳もそびえています。

正面には雪倉岳・朝日岳から日本海へ続く山並が一望できます。360度の眺望を楽しんだら白馬山荘へ戻りましょう。

白馬山荘は、長野県側の受付がある一号館、富山県側の二号館・三号館・食堂、そして山頂レストラン・スカイプラザ白馬に分かれています。スカイプラザ白馬ではランチの他、アルコール類やモツ煮・おでん・チーズ盛り合わせなども味わうことができます。

白馬山荘からは、山頂とほぼ同じ絶景を楽しむことができます。夕日・朝日に照らされた山々の絶景を楽しみながら、のんびりと過ごしましょう。翌日は往路を下山します。

他にも魅力的な登山コースや白馬三山縦走も!

白馬岳には他にも魅力的な登山コースがあり、大雪渓コースとの組合せも可能です。

標高1829mの栂池パノラマウェイ・自然園駅から、高山植物が咲き誇る湿原が広がる天狗原や、美しい山上湖・白馬大池を経由する栂池コースは、山頂との標高差がもっとも少ないコースです。

標高1473mにある雲上の秘湯・蓮華温泉からのコースは樹林帯の中の歩きやすい登山道。白馬大池からは栂池コースと合流します。

また杓子岳・白馬鑓ヶ岳とあわせて白馬三山を縦走するプランも、日本アルプスの稜線歩きの魅力を存分に感じ取ることのできるコースです。

白馬岳の登山適期は?

白馬岳登山の適期は7月中旬~9月ごろ。特に7月・8月は大雪渓に長蛇の列ができるほど賑わい、山小屋も混雑します。気候面では、夏でも朝晩は冷え込み、山頂付近の稜線や大雪渓へ吹き込む風も冷たいので防寒対策が必要です。

白馬岳の天気と地図をチェック

白馬岳は標高が3000m近くあり、開山直後のゴールデンウィークの時期では最低気温は平均-5℃。過去には悪天候による遭難事故もありました。

5月~6月は積雪や残雪があること、夏期でも雪渓歩きがあることを踏まえ、自分のレベルに合った山行計画を行い安全な登山をしましょう。

白馬岳のふもと(白馬村)の10日間天気

| 日付 | 02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

02月12日 (木) |

02月13日 (金) |

02月14日 (土) |

02月15日 (日) |

02月16日 (月) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇時々雪 |

曇のち雪 |

曇のち晴 |

晴のち曇 |

雪のち雨 |

曇時々晴 |

晴時々曇 |

曇時々晴 |

晴時々曇 |

雪時々止む |

| 気温 (℃) |

-2 -5 |

-5 -7 |

-1 -8 |

9 -11 |

6 0 |

3 -2 |

7 -10 |

7 -5 |

11 -6 |

4 1 |

| 降水 確率 |

60% | 70% | 40% | 30% | 80% | 40% | 20% | 20% | 30% | 80% |

データ提供元:日本気象協会

白馬岳の登山指数

| 日付 | 02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

02月12日 (木) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

白馬岳周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 白馬岳

大雪渓を通過しての白馬岳登山。注意する点は?

真夏でも溶けることのない万年雪をたたえた白馬大雪渓を通過するこのコース、どんな点に注意したらよいのでしょうか。

大雪渓の歩行にアイゼンは必要?

残雪や雪溶けの状況で年や時期により雪渓の規模は大きく変動しますが、通常で「標高差約600m・距離約2km・抜け切るまでにおよそ2時間半」かかる大雪渓を進むには6本爪程度の軽アイゼンが必要です。

あらかじめ準備していくことが基本ですが、もし忘れたりした場合は、白馬村内のアウトドアショップ(モンベル、好日山荘などあり)でも購入可能です。もしくは大雪渓に入る前の猿倉荘や白馬尻小屋、山頂直下の白馬山荘などでもレンタルを行っているので、事前に確認しておきましょう。

本格的な夏山シーズン前の6月頃までは、雪面が固く雪渓の距離も上部の急斜面まで延びているため、10本爪・12本爪の多本爪アイゼン、またピッケルなどの雪山装備が心強いでしょう。

ヘルメットも着用しよう

白馬大雪渓は、地形的に両側斜面からの落石が多い場所です。雪の上をバウンドしてくる落石は、あまり音がしないため気がついたら目の前に……ということも。頭部を負傷から守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。

白馬岳・大雪渓コースの山小屋情報

ここでは紹介したコース上にある山小屋を紹介します。登山中の宿泊はもちろんですが、前泊後泊などに利用することで、より余裕のある登山を行うことができますよ。

このコースで宿泊した山小屋

白馬山荘

頂上直下にある日本最大級の山小屋です。一面ガラス張りの展望レストラン・スカイプラザ白馬からは北アルプスの絶景を楽しみながらくつろぐことができます。相部屋だけでなく、山小屋では珍しい2人用ベッドルームの個室などもあります。

電話: 0261-72-2002(株式会社白馬館)

営業期間:4月中旬~10月中旬

料金:15,000円(1泊2食)

白馬岳・大雪渓コース上の山小屋

猿倉荘

大雪渓コースの玄関口となる猿倉荘は自然林に囲まれた山小屋。夏期は登山相談所が開設され、大雪渓を登るための軽アイゼンの販売も行われています。登山者の車を栂池や蓮華温泉などに運ぶ代行サービス窓口もあるので縦走時には便利です。

電話: 0261-72-2002(株式会社白馬館)

営業期間:4月下旬~10月上旬

料金:12,000円(1泊2食)

白馬岳頂上宿舎

女性限定のプレミアムレディースルームやテント場もあり、宿泊のスタイルを選ぶことができます。また、山岳パトロールや遭難救助などを行う隊員や昭和大学医学部白馬診療所のスタッフたちがシーズン中は常駐して活動しています。

電話: 0261-72-2002(株式会社白馬館)

営業期間:6月中旬~10月上旬

料金:15,000円(1泊2食)

帰りに寄りたい温泉情報

白馬岳に来たら外せない温泉!ここでは下山後に立ち寄れる日帰り温泉施設を紹介します。

白馬八方温泉 みみずくの湯

白馬三山の眺望が楽しめる温泉です。桜の時期には夜桜も楽しめます。温泉うどんが名物の茶屋が併設されています。

住所:長野県北安曇郡白馬村大字北城八方口5480-1

電話:0261-72-6542

営業時間:10:00~21:00(最終受付20:30)※季節によって変動するため要確認

料金:大人700円、子供400円

八方の湯

白馬八方バスターミナル向かいにある、アクセスが便利な日帰り温泉施設です。外には足湯もあるので、時間がないときにはそこで温泉気分を味わうこともできますよ。

住所:長野県北安曇郡白馬村北城大字5701-2

電話:0261-72-5705

営業時間:10:00~21:00(受付終了20:30)※季節によって変動するため要確認

料金:大人850円、小人500円

山の魅力が盛りだくさんの白馬岳へ!

大雪渓を登る楽しさ、可憐な高山植物、大展望の稜線など登山の魅力が盛り沢山の白馬岳。難易度は中級者以上向けですが、ぜひ白馬岳へ行ってみてはいかがでしょうか?きっと忘れられない体験ができることでしょう!

白馬岳のコースを再度チェック

白馬岳が気になっている人にはこちらもおすすめ

▼白馬岳に魅了された読者の体験談

▼中級者以上の登山者は、白馬三山からさらに縦走するのもおすすめ