アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

堂々たる山容の阿弥陀岳にも登頂するコース

日本百名山・八ヶ岳の最高峰であり、長野県と山梨県の境に位置する赤岳。様々な登山コースが山頂へと延びており、バラエティに富んだルート設定が可能です。

そんな赤岳の西側に、堂々たる山容で対峙しているのが阿弥陀岳です。茅野市・富士見町・原村など西麓の町から八ヶ岳連峰を眺めると、手前にそびえているため赤岳より立派に見えるほど。

今回は赤岳と阿弥陀岳をつなぐコースを紹介します。山頂へのアタック時には、宿泊する行者小屋に荷物を置いて身軽に行動できるのも魅力です。

安全登山のためにヘルメットの着用を

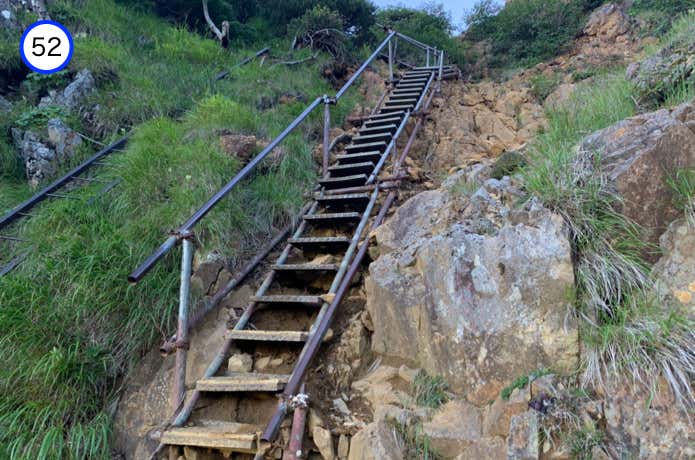

赤岳・阿弥陀岳をはじめとする南八ヶ岳周辺は、鎖場・ハシゴなどもある岩稜帯です。大規模な転滑落だけでなく、ささいな転倒でも頭部を負傷する可能性があります。

また人気の山であるため、上部を歩いている登山者が誤って引き起こした落石を受けることもあります。行者小屋から上部の地蔵尾根・文三郎尾根ならびに稜線上では、ヘルメットの着用が賢明です。

行者小屋と赤岳鉱泉では、ヘルメットのレンタルも行っていますよ。

コース概要

最高点の標高: 2862 m

最低点の標高: 1497 m

累積標高(上り): 1677 m

累積標高(下り): -1677 m

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

【1日目】美濃戸口(60分)→美濃戸山荘(150分)→行者小屋(泊)

【2日目】行者小屋(85分)→地蔵の頭(45分)→赤岳(30分)→文三郎尾根分岐(55分)→阿弥陀岳(50分)→文三郎尾根分岐(50分)→行者小屋(100分)→美濃戸山荘(50分)→美濃戸口

美濃戸口へのアクセス

【クルマの場合】

中央道「諏訪南」IC−県道425号−県道484号−美濃戸口

■美濃戸口・八ケ岳山荘駐車場

駐車台数:約150台

トイレ:あり

料金:800円/1日

【公共交通の場合】

JR中央本線「茅野」駅−アルピコ交通バス「美濃戸口線」乗車−「美濃戸口」バス停にて下車

美濃戸口から登山道入口となる美濃戸までは約1時間の林道歩きとなります。この林道は一般車であれば通行可能ですが、公道ではありません。

深く大きなわだちや急カーブが多いため、極端に車高が低い車でなくても底を擦ったりバンパーやマフラーを破損する恐れがあり、すれ違うことができる場所も限られています。

また冬季は凍結のため「四輪駆動」「スタッドレスタイヤ装着」「チェーン装着」すべてを満たした車でないと通行不可。凍結の状況次第では、それでも通行止になることもあります。

慎重なアクセル・ブレーキ操作とハンドルさばきができるドライバーで美濃戸まで行くことができれば、駐車場は赤岳山荘・やまのこ村にそれぞれあります。

■美濃戸・赤岳山荘駐車場

駐車台数:約80台

トイレ:あり

料金:1,000円/1日

■美濃戸・やまのこ村駐車場

駐車台数:約70台

電話:090-8845-2274(6:00〜20:00)

トイレ:あり

料金:1,000円/1日 ※予約可能

コース詳細ガイド

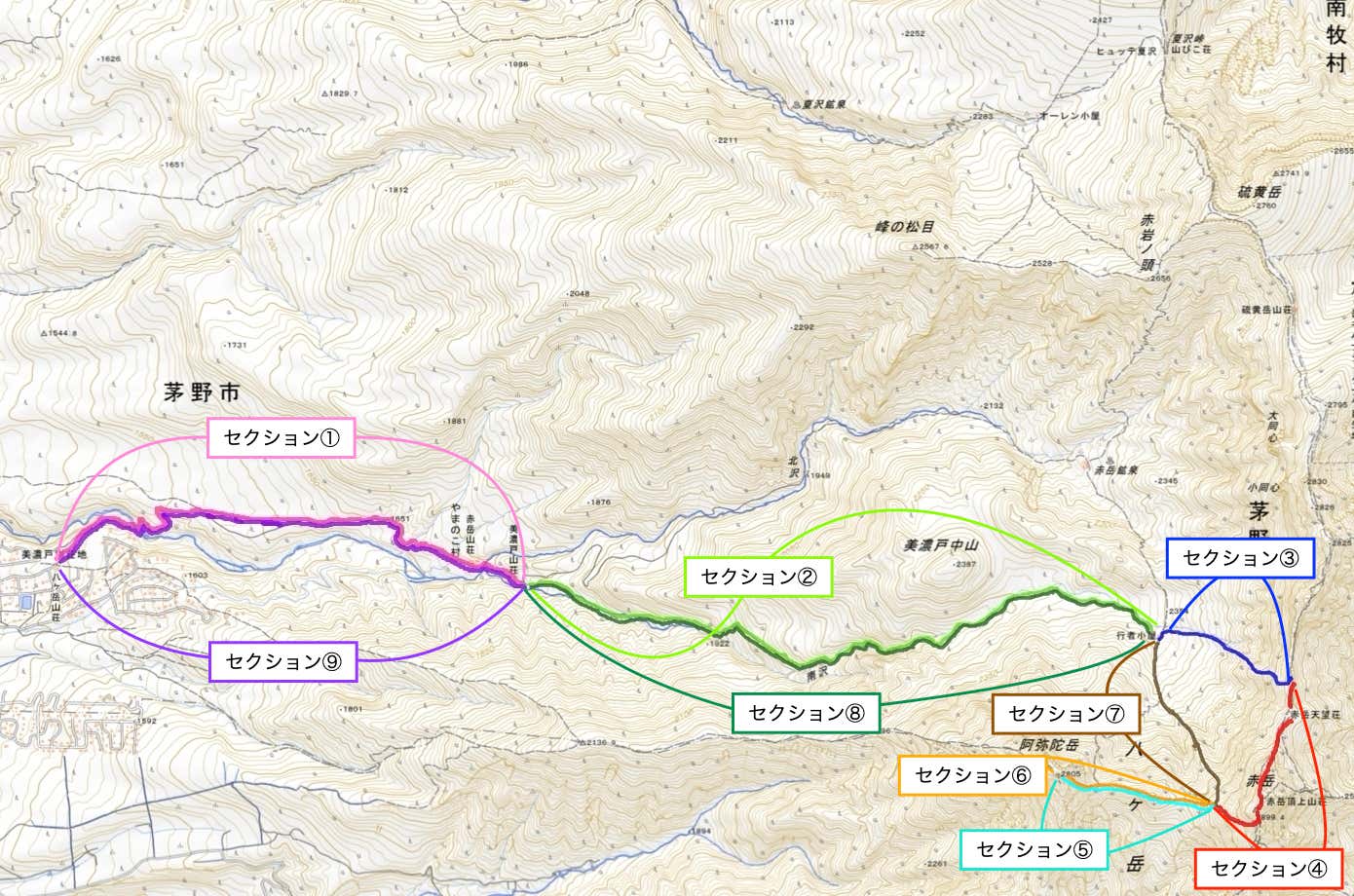

今回は、コースを9つのセクションに分けて紹介します。

*各セクションをクリックすると、そのセクションへジャンプします

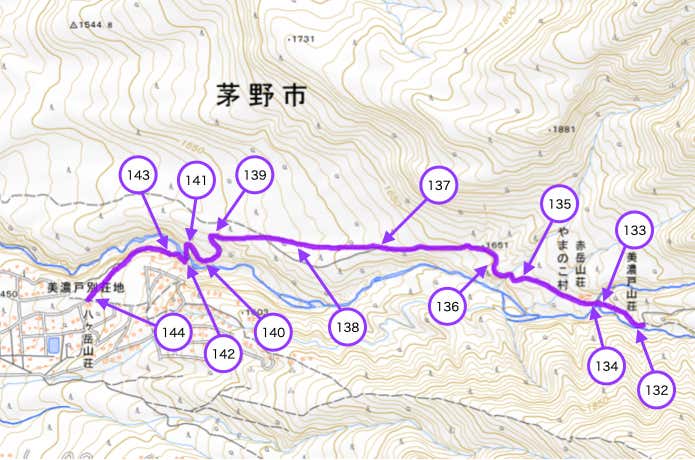

セクション①:美濃戸口〜美濃戸山荘(60分)

最初のセクションは美濃戸への林道歩き。一部コンクリート舗装されている区間もありますが、基本的には未舗装の砂利道です。美濃戸の駐車場を利用するクルマも通行するので、注意しましょう。

なだらかな登りが続く林道を約1時間歩けば、やまのこ村・赤岳山荘・美濃戸山荘の順に、美濃戸の3軒の山小屋が現れます。

スタート地点の美濃戸口・八ヶ岳山荘の傍らにある美濃戸登山口補導所。登山計画書の事前提出やWEB申請が済んでいない人は、ここで登山計画書を記入・提出しましょう。

別荘地でもある美濃戸口らしいカラマツ林の中を、ゆるやかに登っていきます。

林道が右にカーブすると、下り坂に変わります。

赤岳をはじめとする山々を源流とする柳川にかけられた橋を渡ります。

橋を渡るとすぐに、左回りのヘアピンカーブが現れます。さらに登っていくと、2番目の右回りのヘアピンカーブです。

このあたりはコンクリート舗装されていますが、路面はご覧の通り。一般的なマイカーでも、深いわだちで底を擦りながら登る様子を見かけることもあります。

3番目のヘアピンカーブです。こうして見ると、路面の傾斜がよくわかります。急なジグザグの登りは、このあたりでおしまいです。

しばらくは、やや登りつつもかなり平坦でまっすぐな林道が続きます。

このあたりの林道の周囲には、アカマツなどの針葉樹とシラカバなどの広葉樹が混在しています。

しばらく台地状の地形を進んできましたが、このあたりから林道は左側が山・右側が柳川の谷というように斜面をトラバース(横断)するように変わります。

まっすぐだった林道も、急カーブが続くようになります。通行するクルマには十分注意しましょう。

やがて、美濃戸地区で最初の山小屋・やまのこ村が見えてきます。

続いて左手に、赤岳山荘の建物が見えてきます。奥にある駐車場が、クルマで行ける最終地点となります。

赤岳山荘の駐車場を過ぎると、北沢と南沢が合流するすぐ上流にある木製の橋を渡ります。

橋を渡ってゆるやかに登っていくと、美濃戸地区でいちばん奥にある山小屋・美濃戸山荘が見えてきます。

美濃戸山荘の目の前が、北沢コースと南沢コースの分岐点となります。

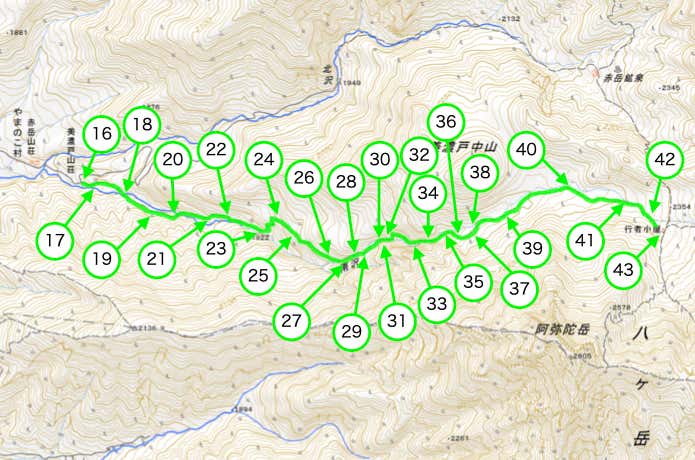

セクション②:美濃戸山荘〜行者小屋(150分)

このセクションでは、南沢コースを登ります。原生林の中を進みながら、いくつもの橋を越えて上流をめざします。登山道が広い川原に出ると、行者小屋は目前です。

美濃戸山荘を後にして階段を登って堰堤を越えると、南沢コースの始まりです。

八ヶ岳の森らしい苔むした原生林の中を、なだらかに登っていきます。

やがて最初の橋を渡ります。川や沢の場合、上流から下流を見た時の右側を右岸・左側を左岸と呼びます。このセクションでは南沢を遡っているので、右岸から左岸に渡ることになります。

植生保護用のグリーンロープに沿って、南沢の左岸を登っていきます。

続く橋で、南沢を左岸から右岸に渡ります。

短い区間ですが、金網製の急な階段を登っていきます。周囲には鎖やロープが設置されています。

急登が終わると、斜面をトラバース(横断)する区間に変わります。道幅は狭く右下の南沢までも標高差があるため、左側の斜面に鎖が設置されています。

前方に堰堤とそこから流れ出る滝が見えてくると、左手の斜面をジグザグに登る区間に入ります。

ジグザグの区間が終わると、登山道はまたゆるやかなトラバースに変わり、樹林が開けた場所もあります。

樹林帯に入ると、巨岩の連なる登りが始まります。

樹林が開けると、登山道はまたゆるやかに変わります。

斜面のかなり下を流れていた南沢が登山道の標高に近くなり、ここで右岸から左岸に渡ります。

すぐに現れる次の橋で、左岸から右岸に渡ります。

巨岩に祠や石碑がある広場が、中ノ行者小屋跡です。

苔むした巨岩の間を登っていくと、次の橋が現れます。こちらで右岸から左岸に渡ります。

すぐに、左岸から右岸に渡る橋を越えます。南沢の川幅は次第に狭くなり、橋も短くなっていきます。

いったん樹林が開け、巨岩が連なる川原のような斜面を登っていきます。

橋はありませんが、涸れた沢を渡って右岸から左岸に移動します。

巨大な岩肌に向かって、左岸から右岸に渡ります。

樹林が開けた小規模な川原を登り、左岸の森へと進んでいきます。

ふかふかした苔が美しい林床の樹林帯を、登っていきます。

やがて登山道はなだらかに変わります。周囲には苔むした樹林帯が続いています。

赤茶けた岩が印象的な、やや大規模な川原に出ます。

川原が終わると、右側の樹林帯へと入っていきます。こちらも、苔が美しい森です。

苔むした岩の間を進む、やや狭い登山道を登っていきます。

さらに大規模な川原に出ます。南沢コースの最上部にあたる場所です。

川原を登り詰めていくと、正面に赤岳が堂々とそびえています。

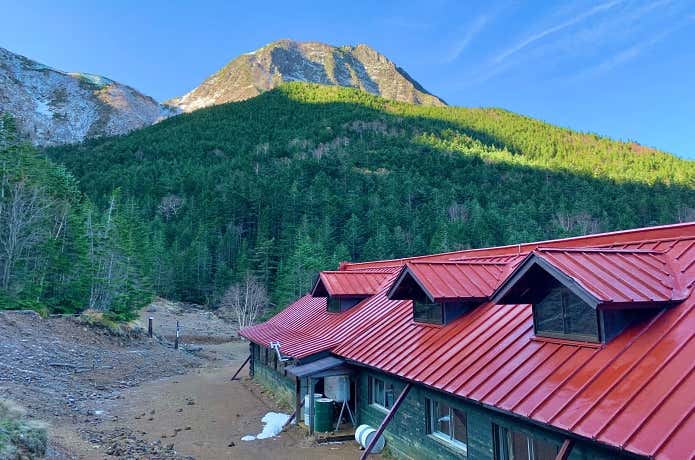

南沢コースの終点である、行者小屋が見えてきました。こちらに宿泊して、翌日の赤岳・阿弥陀岳へのアタックに備えましょう。

行者小屋

阿弥陀岳、赤岳、横岳などのベース基地として利用される山小屋で、テント場もあります。谷の中にありますが、八ヶ岳の雄大な山々に囲まれており、景色は抜群です。

電話:090-4740-3808

営業期間:5月上旬〜10月下旬

料金:1泊2食付12,000円、素泊まり9,000円、テント泊(1名につき)2,000円

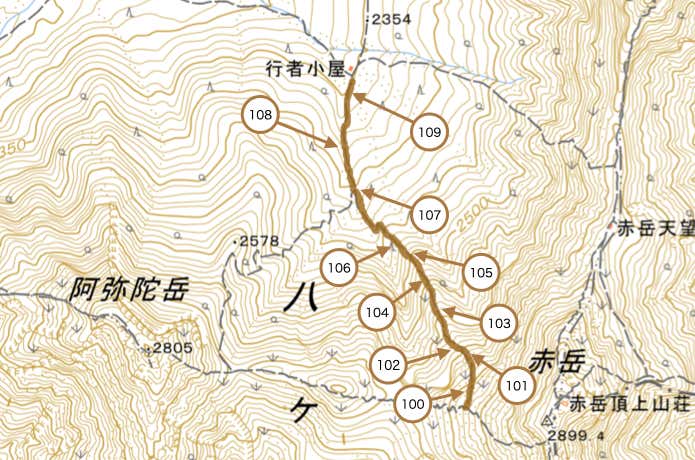

セクション③:行者小屋〜地蔵の頭(85分)

このセクションでは、地蔵尾根を登ります。森林限界を超えた尾根の上部は、鉄階段や鎖場が連続する本格的な岩稜となります。

行者小屋の裏手から、地蔵尾根に向かいます。

はじめのうちは、亜高山帯の針葉樹林をゆるやかに登っていきます。

地蔵尾根の北側を流れる沢が間近に見える場所、奥には横岳がそびえています。沢へは下らずに、右側の樹林帯を進みましょう。

周囲は樹林帯のままですが、岩が大きくなってきました。

だんだんと傾斜が急になり、樹林もまばらになってきました。

最初に現れる鉄階段。傾斜はそこまで急ではありませんが、全部で4つの階段が連続しています。

続いて、金網製の階段が現れます。滑りやすいザレ場なので、ありがたい配慮です。

ガレ場にある金網製の階段の正面に、めざす赤岳が見えてきました。

続いて現れる2番目の鉄階段は、先ほどよりもひとつの階段が長くなっています。

続く鉄階段はかなり傾斜が急で、ハシゴと表現しても差し支えない箇所です。

先ほどの階段のすぐ先に、鎖場が控えています。斜面の鎖を頼りに、右に回り込むように通過していきます。

赤茶けた色の岩場を登り左に回り込んでいくと、地蔵尾根の名の通りお地蔵様が安置されています。

お地蔵様の先に続く金網製の階段を登って行くと、今度は木製の階段が現れます。右上方に鎖がありますが、つかまる必要はありません。

地蔵尾根では最後の難所となる鎖場です。とはいえホールド(手がかり)やスタンス(足場)も見つけやすく、比較的容易に通過できるでしょう。

先ほどの鎖場を越えれば、こちらにもお地蔵様が安置された地蔵の頭です。横岳から赤岳へ続く主稜線に、ついに合流しました。

セクション④:地蔵の頭〜文三郎尾根分岐(75分)

このセクションでは、いよいよ赤岳に登頂します。地蔵の頭からの登り・文三郎尾根分岐への下り、いずれも鎖場が連続しますが、赤岳山頂からの絶景と相まって、まさにクライマックスといえる区間です。

地蔵の頭から、まずは赤岳天望荘をめざします。天候が良ければ、赤岳の左奥に富士山がそびえています。

赤岳天望荘の裏手から、いよいよ赤岳をめざします。しばらくはゆるやかな登りですが、徐々に赤岳が前方に高くそびえてきます。

標高2800mを超えるあたりから、登山道沿いには鉄製の支柱にかけられた鎖が現れます。

鎖場の出現とあわせて、登山道も急になります。登りであれば鎖は必要に応じてつかまる程度で十分ですが、浮石が多いので落石を起こさないように注意しましょう。

左側のハイマツ帯に沿って鎖が設置されていますが、右側の岩場も急傾斜な区間です。適度に鎖を利用しながら、登りましょう。

いよいよ、赤岳頂上山荘の屋根が見えてきました。山頂までは、もうひと息です。

赤岳の山頂は、赤岳頂上山荘がある北峰と最高地点の南峰に分かれています。奥に見えるのが南峰です。

ついに赤岳山頂に到着です。正面には富士山や奥秩父の山々、右に目を転じていくと南アルプス・中央アルプス・木曽御嶽山・北アルプスまでの大パノラマが広がります。権現岳・阿弥陀岳・硫黄岳・天狗岳・蓼科山など八ヶ岳連峰の展望も抜群です。

山頂には三角点が設置されている他、赤嶽神社・太政宮の2つの神社の祠があります。また山麓の諏訪地域の大祭にちなんで、御柱も立てられています。

山頂からの下りは、いきなりハシゴから始まります。斜度はそれほどでもないので、焦らずに下りましょう。

竜頭峰分岐でキレット経由で権現岳に向かう稜線から離れ、文三郎尾根へ向けて右側へ下ります。

竜頭峰分岐から下りはじめると、すぐに鎖場が始まります。特に下りでは心強い存在、必要に応じて手がかりにしながら進みましょう。

鎖場は竜頭峰分岐からキレット分岐まで、標高差約70mに渡って断続的に続きます。鎖が2本並行して設置され、登りと下りで混雑が起こらないよう工夫されている場所もあります。

キレット分岐まで下ったら、右方向へ進みます。ちなみに正面に見える尾根が、赤岳と権現岳を結ぶ稜線・キレットです。

鎖場は終わり、ザレ場をゆるやかに下っていきます。正面には横岳・硫黄岳・天狗岳など北側に連なる八ヶ岳連峰の山々が見えます。

文三郎尾根分岐に到着です。中岳・阿弥陀岳をめざして、稜線を進んでいきます。

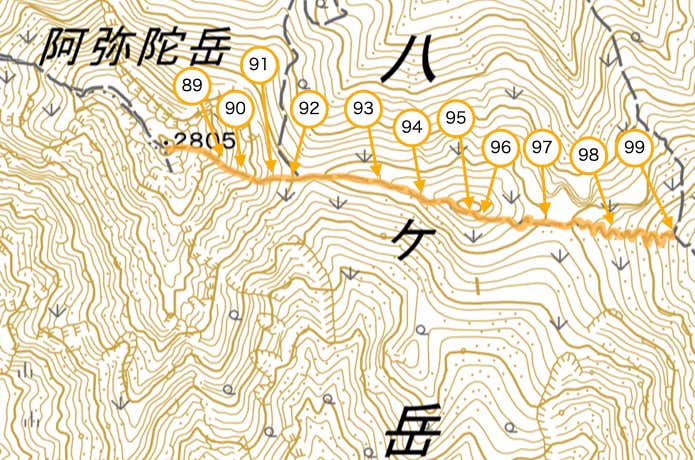

セクション⑤:文三郎尾根分岐〜阿弥陀岳(55分)

このセクションでは、中岳を越えて阿弥陀岳をめざします。赤岳よりも傾斜が急な岩場で、距離は短いものの阿弥陀岳の方が手強く感じる人も多いでしょう。

文三郎尾根分岐から、中岳との鞍部まで、ザレ場の斜面をジグザグに下っていきます。

正面に見えるのは赤岳の南に連なる権現岳、その背後には南アルプスの山並も見えます。

鞍部まで下ってきました。ここから、まずは中岳へ登り返します。

中岳は、東側の赤岳方面から登る方が急斜面となります。

山頂直下は、ちょっとした岩場になっています。

中岳の山頂に到着です。正面にはめざす阿弥陀岳が堂々とそびえています。

中岳からは、ハイマツに覆われた稜線をゆるやかに下っていきます。

小さなピークを登り返して、中岳のコルへと下っていきます。

行者小屋から阿弥陀岳に直接登るルート・中岳道との合流地点である中岳のコル。道標とベンチが設置されています。いよいよ阿弥陀岳への登りです。

いきなり急傾斜のハシゴとそこから垂れ下がった鎖が現れ、阿弥陀岳の険しさを早くも実感する場所です。

続いて鎖場が現れ、奥に見える稜線の裏手へ回り込むように進んでいきます。

山頂の南側(このセクションから見ると左)が盛り上がっている阿弥陀岳。この写真だと、左端の部分がそれに当たります。登山ルートは右側の岩稜に続いています。

阿弥陀岳への登りで、もっとも傾斜がきつい岩場です。両足・両手の4つの支点のうち常に3つの支点は岩を踏む・つかんでおくという、三点支持(三点確保)を実践しながら進みましょう。

先ほどの岩場を越えると、山頂まではゆるやかなハイマツ帯の斜面が続きます。

山名の通り、阿弥陀如来の石仏が安置された阿弥陀岳山頂です。信仰の山らしく、周囲には羽黒山・武尊山などたくさんの山岳講(山の神仏に登拝するサークル的集団)の石碑が設置されています。赤岳をはじめ、横岳・硫黄岳・天狗岳などの眺望も抜群です。

阿弥陀岳から美濃戸口へ直接下る御小屋尾根コースもあり、途中の御小屋山は諏訪大社の御柱の産地である御料林がある山としても有名です。今回はいったん行者小屋まで戻ります。

セクション⑥:阿弥陀岳〜文三郎尾根分岐(50分)

このセクションは、先ほどのセクション⑤をそのまま引き返す区間です。登りでもかなりの険しさだった阿弥陀岳、より慎重に下りましょう。

山頂からやや下った、最上部の岩場です。奥に見える中岳のコルまで、一気に転がり落ちてしまいそうな感覚になる場所です。

さらに下っていくと鎖場へ戻ります。まっすぐ下るのが難しいと感じたら、クライムダウン(斜面に顔と身体を向けて登りと同じ姿勢で後ろ向きに下る)を実践して通過してください。

このハシゴと鎖場を下れば、中岳のコルは目の前です。

中岳のコルまで戻ってきました。ここから行者小屋へは、左手の中岳道を下った方が近道ですが、今回は直進して文三郎尾根分岐まで戻り、より整備された文三郎尾根(文三郎道)で行者小屋をめざします。

まずは中岳へと登り返します。中岳の奥には、赤岳もそびえています。

赤岳と阿弥陀岳に挟まれて地味な中岳ですが、こうして見るとなかなかの存在感を放っています。

中岳山頂まで戻ってきました。ここから赤岳との鞍部まで下ります。

中岳からは、やや急なガレ場を下っていきます。

ケルンが積まれた赤岳との鞍部まで下ってきました。目の前にそそり立つ赤岳が迫力満点です。

文三郎尾根分岐まで、ザレ場をジグザグに登り返していきます。

文三郎尾根分岐まで戻ってきました。あとは行者小屋を経て、基本的には下るのみです。

セクション⑦:文三郎尾根分岐〜行者小屋(50分)

このセクションでは文三郎尾根を下ります。この区間の特徴でもある階段は、スイスの老舗アウトドアブランド・マムートが赤岳鉱泉と協力して設置したもの。同社のロゴマークであるマンモスの金具が付けられています。

文三郎尾根を下り始めるとすぐに、赤い鉄骨が特徴的な階段が始まります。

階段がないガレ場でも、両側には鉄製の支柱にかけられた鎖が設置されています。

階段は断続的に続きます。前方の森の中に見える赤い屋根が、行者小屋です。

このあたりが文三郎尾根でもっともゆるやかな区間です。

この階段は中央が鎖で仕切られ、登り・下りそれぞれの登山者が交互に通行できるようになっています。

鉄パイプの支柱があるこの場所が、文三郎尾根・森林限界上の最後の急階段となります。

階段が終わると樹林帯に入り、階段の傾斜もゆるやかになります。

阿弥陀岳分岐で、中岳のコルからの下山コース・中岳道と合流します。

傾斜はさらにゆるやかになり、川原のようになった樹林帯を下っていきます。

このセクションのゴールである行者小屋が、テント場の奥に見えてきました。

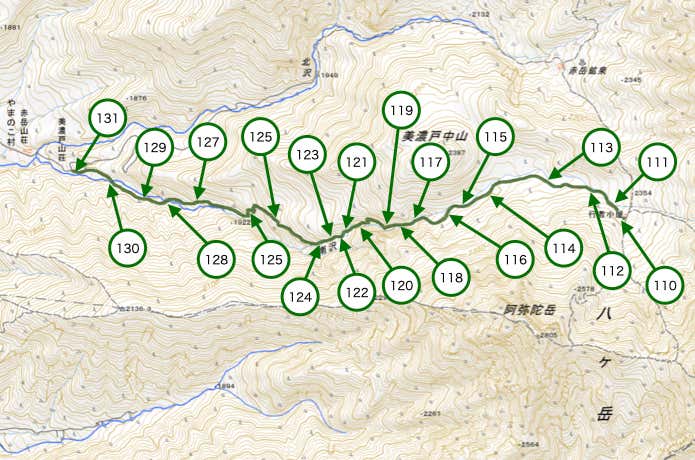

セクション⑧:行者小屋〜美濃戸山荘(100分)

このセクションでは、往路と同じ南沢コースを下ります。赤岳・阿弥陀岳へのアタックで足に疲労が溜まっているタイミングですが、アップダウンや歩きにくい岩も多いので、着実に下りましょう。

行者小屋を後にして、南沢コースへと進んでいきます。

赤茶けた岩が折り重なる大きな川原を下っていきます。

登山道は川原から離れて、左岸の森の中へと続いていきます。

苔むした岩に囲まれた、原生林の中をゆるやかに下っていきます。

山頂付近の岩稜も良いですが、こうした苔むした森も八ヶ岳の魅力的な側面ですね。

先ほどよりは小規模ですが、ふたたび赤茶けた岩が折り重なる川原に出ます。

登山道は、川原からふたたび左岸の原生林の中へと続いていきます。

苔が美しい原生林の中を下り、涸れた沢で左岸から右岸に渡ります。

巨大な岩壁の先に見える橋で、右岸から左岸へ渡ります。

ふたたび涸れた沢を越えて、左岸から右岸に渡ります。

木製の橋を通って、右岸から左岸に渡ります。

すぐに次の橋が現れ、左岸から右岸に渡ります。

苔むした巨岩の間を下っていくと、岩壁に祠や石碑がある中ノ行者小屋跡の広場に出ます。

続く橋を渡って、南沢の右岸から左岸に移動します。

すぐに次の橋が現れ、左岸から右岸に戻ります。

やや急な坂道を下る区間です。苔むした岩が多いので、スリップには注意しましょう。

右下に見え隠れする堰堤に向かって、斜面をジグザグに下っていく区間です。

鎖とグリーンロープに囲まれた急な岩場を、ほぼ真正面に下っていきます。奥は金網製の階段になっています。

先程まで斜面の遥か下に見えていた南沢の流れが近くなり、右岸から左岸へ渡ります。

原生林の中をゆるやかに下り、古びた堰堤を越えます。この周辺はホテイランなど貴重な植物が多く、グリーンロープで植生保護されています。

最後の橋で左岸から右岸へ渡ります。あとは樹林帯の中を、ゆるやかに下っていくだけです。

奥に見える階段で堰堤を越えれば、美濃戸山荘は目の前です。

セクション⑨:美濃戸山荘〜美濃戸口(50分)

最後のセクションは、美濃戸口への林道歩きです。往路と同様に、美濃戸の駐車場を利用するクルマが通行する区間なので注意しましょう。

美濃戸山荘を後にして、林道をゆるやかに下っていきます。

北沢にかかる橋を渡ります。

赤岳山荘の駐車場まで戻ってきました。意外に多くのクルマで賑わっており、登山シーズンの週末には早い時間に満車になることもあるとか。

赤岳山荘・やまのこ村の前を通って、林道を下っていきます。

登りと同様に、しばらくはカーブが連続する区間です。右側が山の斜面・左側が柳川の谷になっています。

林道に並行した枝道との分岐。道標の通り、林道を進んだ方が近道で路面も良いです。

このあたりは真っ直ぐな林道が続きます。ゆるやかな下りで、足取りも軽くなります。

林道は斜面をジグザグに下っていきます。最初は左回りのヘアピンカーブです。

歩いている分には問題ありませんが、特にクルマにとっては傾斜がきつく路面も荒いハンドルを取られやすい区間。すれ違いや追い越しには注意しましょう。

さらに左回りのヘアピンカーブを下って、柳川をめざします。

右回りのヘアピンカーブを過ぎると、柳川へ下ります。写真の橋を渡れば、美濃戸口まであと少しです。

橋を渡ると、やや急な上り坂で斜面を大きく左に回り込んでいきます。

林道がゆるやかな下りに変われば、木々の間から八ヶ岳山荘をはじめとする美濃戸口の建物が見えてきます。いよいよゴール、お疲れ様でした。

魅力的な縦走コースも!

今回は美濃戸口から南沢経由で行者小屋を往復し、赤岳と阿弥陀岳を周回するコースでした。しかし北に連なる横岳・硫黄岳への縦走コースも、それぞれの山の個性を楽しむことができるのでおすすめです。

赤岳の登山適期は?

赤岳の登山適期は、登山道上に積雪・凍結の心配がない6月下旬〜10月上旬となります。初夏〜夏には稜線上の高山植物、秋には山麓の森の紅葉を楽しむことができます。

例年10月中旬〜10月下旬には初冠雪を迎え、赤岳は冬の様相に変化します。赤岳鉱泉が通年営業しているために雪山登山にも人気がある赤岳ですが、着実なアイゼン・ピッケルワークや十分な防寒対策が必要な、熟達者向けの山へと変貌します。

赤岳の天気予報と登山ルートを事前にチェック!

気象状況によって装備も変わってきます。また、麓と山頂付近の気象状況も大きく変わる場合も。事前に天気を調べてから登りましょう!

あわせて自分が登るルートについては、地図も用意して詳しく調べてくださいね。

赤岳のふもと(茅野市)の10日間天気

| 日付 | 02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

02月12日 (木) |

02月13日 (金) |

02月14日 (土) |

02月15日 (日) |

02月16日 (月) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇時々雪 |

雪のち曇 |

晴時々曇 |

晴のち曇 |

雨時々曇 |

曇時々晴 |

晴 |

晴 |

晴時々曇 |

晴時々雪 |

| 気温 (℃) |

2 -4 |

-2 -7 |

3 -11 |

10 -10 |

5 1 |

7 -2 |

9 -7 |

10 -6 |

12 -5 |

8 -1 |

| 降水 確率 |

60% | 60% | 20% | 40% | 90% | 40% | 10% | 10% | 20% | 60% |

データ提供元:日本気象協会

赤岳の登山指数

| 日付 | 02月07日 (土) |

02月08日 (日) |

02月09日 (月) |

02月10日 (火) |

02月11日 (水) |

02月12日 (木) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

赤岳周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 八ヶ岳

赤岳の山小屋情報

今回のコースで宿泊した行者小屋以外にも、周辺にはたくさんの山小屋や宿泊施設があります。登山スケジュールにあわせて、たくさんの選択肢からプランにあった山小屋へ宿泊してください。

このコースで宿泊した山小屋

行者小屋

阿弥陀岳、赤岳、横岳などのベース基地として利用される山小屋で、テント場もあります。谷の中にありますが、八ヶ岳の雄大な山々に囲まれており、景色は抜群です。

電話:090-4740-3808

営業期間:5月上旬〜10月下旬

料金:1泊2食付12,000円、素泊まり9,000円、テント泊(1名につき)2,000円

前泊におすすめ!登山口周辺の山小屋

八ヶ岳山荘(美濃戸口)

美濃戸口に位置する山小屋で、駐車場・バス停の目の前にあります。日帰り入浴にも対応しているので、下山後に汗を流すのにも好適です。

電話:0266-74-2728

営業期間:通年

料金:1泊2食付11,000円、素泊まり8,000円

J&N(美濃戸口)

数々の名店で腕を磨いたオーナーシェフによる絶品メニューが人気のオーベルジュ。2階が宿泊室になっており、ボックスタイプのベッドで宿泊します。

電話:0266-75-2289

営業期間:通年

料金:素泊まり6,300円(下山後の入浴と駐車場付)

やまのこ村(美濃戸)

素泊まりのみですが、宿泊はすべて個室利用。登山前日もゆっくり眠ることができます。駐車場も併設されており、事前予約も可能です。

電話:090-8845-2274(6:00〜20:00)

営業期間:4月下旬〜10月上旬

料金:素泊まり5,500円(1名利用時・2名以上で利用の場合4,400円)、テント泊(1名につき)1,000円

赤岳山荘(美濃戸)

駐車場が併設されており、春は山菜、秋はキノコ料理が食べられるおもてなしの宿。軽食の長野県産牛を使ったローストビーフ丼も人気です。

電話:090-8845-2274

営業期間:通年

料金:1泊2食付9,000円

美濃戸山荘(美濃戸)

美濃戸エリアではもっとも奥の、北沢・南沢コースの分岐点に位置する山小屋。周囲の森にはキノコや木の実が豊富で、川魚料理と山菜料理が人気です。

電話:0266-74-2728

営業期間:4月下旬〜10月上旬

料金:1泊2食付10,000円、素泊まり7,500円

山頂へのベースキャンプに!中腹の山小屋

赤岳鉱泉

硫黄岳や赤岳などのベース基地として利用される山小屋で、テント場の他、自炊室などもあります。その名の通り、初夏〜秋にはお風呂に入ることもでき、はじめての八ヶ岳におすすめの山小屋です。

電話:090-4824-9986

営業期間:通年

料金:1泊2食付12,000円、素泊まり9,000円、テント泊(1名につき)2,000円

朝夕の絶景も堪能!稜線上の山小屋

赤岳頂上山荘

赤岳山頂に立つ山小屋で、眺望が素晴らしく、美しい山々を、朝にはご来光、夕方には美しい夕焼けとともに堪能できます。水場がないので注意してください。

電話:090-2214-7255

営業期間:7月中旬~10月中旬

料金:1泊2食付12,000円、素泊まり10,000円

赤岳天望荘

トイレットペーパー付の水洗トイレを完備しているなど、山小屋とは思えない快適さ。おかわり自由のバイキング形式の食事は定評があります。

電話:0266-74-2728

営業期間:4月下旬~11月上旬

料金:1泊2食付13,000円、素泊まり10,500円