その自動調光の実際を撮影したのがこちらです。

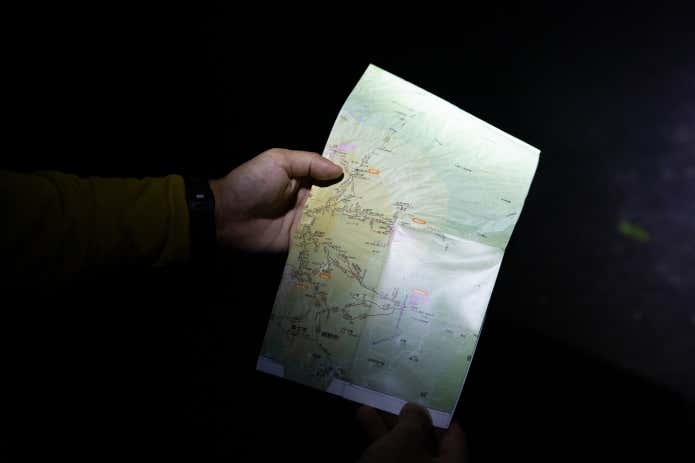

前方を見ているときはスポットの強い光の筋が見えますが、手元の地図を見るために目線を下げると筋は消え、ワイドめの弱い光に変化していくのがわかるでしょう。

また、自動で光を調節してくれるということは、手での操作不要。ハンズフリーで常に最適な明るさで前方を照らしてくれるということ。

特に、トレッキングポールを使用時には、この自動調光機能は重宝します、道幅の細い登山道では、調光操作でバランスを崩す心配がないので、安全です。

前方、足元とどこを見たいかだけでなく、狭い森の登山道や開けた森林限界以上の岩場等、周囲の状況に応じて、明るさ、焦点を自動調節してくれます。

自動調節のカギとなるのはワイド光とスポット光の組み合わせ。どんな光なのか試してきました。

【比較】驚くほど幅広いワイド光。昼間のようなスポット光

ワイド光とスポット光を切り替えるのではなく、「組み合わせ」て光を作るHF8R CORE。まずは、それぞれの光の違いを見てみましょう。

直線的なスポット光と広い範囲を照らすワイド光

※スポット光のときは、手動調節で任意の光を選択できる状態にしています

スポット光の場合は、上の写真のような光です。直線的な光が照射されていることが、よくわかります。

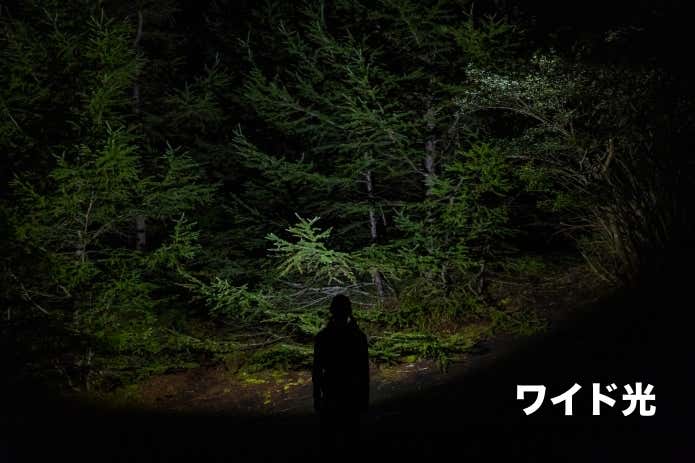

同じく、ワイド光にしたら、下の写真のような感じです。スポット光とは、明らかに異なる幅の広い光が照射されています。

ちなみに撮影時には光の強さは変わらず、明かりの強さは、中を選択しています。

どのくらいの範囲を照らす?ワイド光にしたら視界以上の広さに

上の写真がスポット光で前方の森を照らした照射範囲です。明るさは昼間のようですが、照らされている範囲はやや限定的です。とはいえ、それでも十分に広い範囲を見られます!

下の写真はワイド光。写真の画角に収まらない範囲を照らしてくれます。スポット光に比べれば明るさは弱いですが、歩くのに暗すぎることはありません。しかも、ムラのない光が足元から前方を広くカバー。

これほどのワイドさで照射できるヘッドランプは初めてで、今回のテストに参加した全員が「おおっ~」と驚きの声を上げた程でした!

シーン別に光の強さ・広がりをチェックしてみた

HF8R COREの最大のポイントであるアダプティブライトビーム。この自動調光機能が選ぶ光は登山ではどんな光になるのか?

前方、足元、手元を照らしたときの光の様子を紹介します。

前方を見るときは広範囲の視界を確保してくれる

遠くを見る場合は、強い明るさのスポット光になるのかと思いきや、強い光は間違いないのですが、かなり広範囲を明るく照らしてくれました。

なぜか?既存のヘッドライトとHF8R COREの違いが現れたポイントです。

既存のヘッドライト

→内蔵されるレンズとリフレクターの組み合わせでワイド~スポットの光をつくる

HF8R CORE

→4種類の白色LEDライトでワイドとスポットを組み合わせたミックス光をつくれる

だから、ワイドで広範囲を照らしているのにスポット的な明るさが中心部に大きくある光もつくれます。

この光は明るさを重視して一定の範囲を照らすスポット光よりもナイトハイクをするには適した光で、広範囲の視界を確保できるのがポイントです。

標識の見落としの可能性も低く、足元から光が広がるのでとても安全です。

足元を見るときは調節された明るさのスポット光に「最適化」

足元の階段や段差を見る際には、前方を見ているときよりも明るさは抑えられ、中程度の明るさでスポットの光が選択されました。

確かに、足元に目線を落とした場合、視野はそれほど広くならないので、ワイドの光である必要はありません。

足元を照らすと、近くを見ることになるのでワイドになるのかと想像していましたが、単純なスポット↔️ワイドの選択ではなく、光を「最適化」しています。

手に地図を持ったときは、柔らかい光で見やすく

地図を見ると、弱めのワイド寄りの光が点灯。スポット的な明かりも組み合わさっているけれど、なにより地図が見やすい弱めの明るさを提供してくれます。明るすぎず、かなり見やすいです。

ハイク時、テント内の使い分けを自動で行う

テント内や山小屋では「弱」、ハイク時は「中」をメインに、より遠くを見たいときは「強」を選択、というのが、これまでのヘッドランプの使い方でした。

しかし、自動調光機能のアダプティブライトビームモードにしておけば、それらの切り替え、調節をHF8R CORE自体がやってくれ、最適な光を選択してくれるので、この上なく便利です。

テント場では手元を見る光から、周りを確認する光に

そのアダプティブライトビームのよさをハイク時以外に実感するシーンが、テント場での調理や食事の時です。

近くを見て材料の準備、火の調節、調理をする際には、やわらかくワイドな光が必要です。

しかし、森のテント場でガサガサッと音がしたら、その方向を確認するために遠くまで光が届くスポットに変えます。

光の変更を手動で行なうヘッドランプだと操作に手間取りますが、HF8R COREなら目線をその方向に向けるだけで、自動で最適な光に変わります。

それって、安心感がかなり高いです。

自動調光だけじゃない。最新機能搭載の「HF8R CORE」

HF8R COREの特長はアダプティブライトビームだけではありません。他の機能についても詳しく解説していきます。

HF8R COREの主な特長

・アダプティブライトビーム(自動光量調節)

・デジタルアドバンスフォーカスシステム(光の種類をダイヤル操作で自ら選択)

・20ルーメン(弱)から1600ルーメン(ブースト)の幅広い光

・300ルーメンで約10時間のバッテリー

・赤色灯選択可能

・バッテリーの減り具合がわかるインジケーター付き

・スマートフォンから操作可能

・防水・防塵、ショックプルーフ(衝撃テスト済)

・最長7年保証(要オンライン登録)

自動調節も重宝するが、好みの光を自分で選べるとさらに便利

HF8R COREは、自動調光機能(アダプティブライトビーム)だけでなく、自分で好みの光を選択できる機能も搭載されています。

それが、「デジタルアドバンスフォーカスシステム」という機能です。

アダプティブライトビーム

ワイド~スポット光の種類と弱~強の明るさを自動で調節してくれる機能

デジタルアドバンスフォーカスシステム

ワイド~スポット光の種類をダイヤル操作で自ら選択する機能

自動調光機能のアダプティブライトビームは、間違いなく便利なのですが、バッテリーを多く消費する可能性があります。

一方、デジタルアドバンスフォーカスシステムは、例えば明るさを10時間点灯する「中」に固定して、シーンに合わせた光の種類を自分でダイヤル操作して選択できます。

電池が持たないかも…という心配が少なく済み安心です。

シームレスで選べる光は、大きく分けて3種類の白色光

上の写真の通り、白色LED4個が独立して、それぞれに点灯。手元を照らすのによい柔らかい光のワイド(写真①)、明るさの強いワイド(写真②)、そして明るいスポット(写真③)です。

光の種類の調節は、本体下部に備わったホイール状のダイヤルを回すことで行います。

均一なワイド光から集中的なスポット光を、シームレスに、つまり無段階での調節・選択することが可能です。

光の種類の調節は、上の写真の赤い丸部分のダイヤルで行ないます。

これらの光を、ダイヤル(写真・赤い丸部分)の操作で無段階で調節・変更できるのです。

自動調光機能はトレッキングポール利用時にハンズフリーの便利さがあります。

しかし、霧が出てスポット光や強い光では乱反射して前方が見にくい場合には、自分が見やすい光に固定した方が歩きやすいこともあります。

どちらかだけでなく2つの機能を備えている点で、HF8R COREは最上級の使い勝手を実現したヘッドランプといえます。

周囲へのまぶしさ抑える赤色ライトも搭載

さらに本体上部のボタンを点灯状態で2秒長押しすると、赤色光が灯ります。

赤色光は白色光の明るさ、まぶしさを抑えたい山小屋やテント内での使用に向いていて、しかし意外と装備されていないヘッドランプも多いよう。

でも、必要な場面は、登山時に意外と多くあり、実際の使用シーンがしっかりと考慮されているHF8R COREは、実用性、信頼性の高さを感じさせます。

「ブースト」から「弱」まで幅広い光を自動で調節

HF8R COREの光は「弱」から「ブースト機能(一時的に光量を上げる機能)」まで幅広い明るさになります。

HF8R COREの明るさ

弱:20ルーメン

中:300ルーメン

強:900ルーメン

ブースト機能=1600ルーメン

バッテリー一体型になっても大容量

HF8R COREのサイズは実測で幅8×高さ4.8×奥行き4.1㎝、重量は194gです。手に持つと、コンパクトではあるけれど、登山用のヘッドランプとしては少し大きめ。

のちに解説しますが、点灯時間が長く、バッテリー容量が大きいので、その分、やや重量感があります。

レッドレンザーのヘッドライトは、バッテリーがバックに分離していましたが、HFシリーズは一体型になりました。

実際に頭部に装着すると、本体とバッテリー一体型なので、フロント部にやや重さが掛かります。

後頭部側のバンドがフィット感を高める二股に分かれたシリコン素材仕様になっているため、走ったりせず、通常のハイクでの使用であえば、違和感はありません。

さらに付属する頭頂部に配するバンドを装着すれば、フロント部の重さを解消できます。

バッテリーの減り具合がわかるインジケーター付きでで安心

明るくて、ワイドからスポットまでの光が用意されている、HF8R CORE。

電池の持ち、点灯時間が気になるところですが、以下の通りです。

弱:20ルーメン/90時間

中:300ルーメン/10時間

強:900ルーメン/3.5時間

※アダプティブライトビームモードでの点灯時間は、状況によって選択する光が変わるので公表されていません。

「中」の300ルーメンで10時間は、かなり長持ちです。それもそのはず、内蔵される充電池は市場で「ハイエンドモデル」と言われているものと比較してもかなり大容量。

もし電池残量が心配なら、本体下部にライト点灯時に数秒間光って電池残量を表示するインジケーターが装備されているので、適宜、確認することができます。

今回、実際にナイトハイクでアダプティブライトビームを中心にして約2時間使用した結果、インジケーターのメモリは1個減っただけだったので、約8時間くらい点灯してくれそうです。これなら1泊2日の山行では充電なしで使用できるでしょう。

2泊以上の山行なら充電池を持参しても

2泊以上の山行、早朝や日没後のナイトハイクを予定している場合は、別売または手持ちのモバイルバッテリーを携帯し、就寝中に充電して使うとよいです。

充電のための専用USB-Cケーブルは標準装備されていて、上の写真のように、ヘッドランプ本体にはマグネット装着して充電します。

スマートフォンからも操作可能!どこ行った?のときに便利

HF8R COREの道具としての面白さは、まだまだあります。

例えば、スマートフォンのアプリから、点消灯、欲しい明るさを選ぶことができる機能です。

Bluetooth接続しての操作なので、テント内に下げたHF8R COREの点消灯が可能です。例えば、夜に外に出て戻るときに照らせば、自分のテントがすぐにわかります。

また、夜中にヘッドランプをどこに置いたのがわからなくなったとき、アプリで操作して点灯させれば居場所をすぐに確認できるでしょう。

耐衝撃テストクリア。防水防塵で最長7年保証もあり

4つの光源で適切な光を調節できる精密性を装備しながら、HF8R COREは高い耐久性を誇っています。

ショックプルーフを備え、2mの落下テストを通過。本体はアルミ製なので、とても堅牢。

ウォータープルーフの性能も高く、防塵・防水規格の等級で「IP68」。これは防塵に対する保護の最高レベル、防水性は水深1mに30分沈めても問題無く動作する性能です。

つまり雨中で使用しても、まったく問題ありません。

そして、仮に故障かな・・・・・・という状態になっても、最長7年保証(要オンライン登録)をしてくれるので、安心です。

同シリーズも高機能。コンパクトながら高品質な光はそのまま

写真右がHF6R CORE、左がHF4R CORE

HF8R COREは、レッドレンザーのヘッドランプのHFシリーズのハイエンドモデルです。

さらに、同シリーズは以下の2つもラインナップ。

HF6R CORE(写真右)

デジタルアドバンスフォーカスを搭載したオールラウンダーモデル

HF4R CORE(写真左)

超軽量コンパクトなエントリーモデル

<共通した機能>

・赤色灯搭載したスリムヘッドランプ

・IP68等級の高い防塵防水性能

・付属のUSB-Cコードで、本体にマグネット接続して充電

共通した機能だけでも登山で使いやすいのですが、それぞれの機能で向いている使用シーンが変わってくるので、紹介します!

その前に、HF8R COREとともに比較してみましょう。

| モデル | 重量 | ルーメン | 点灯時間 | |

| HF8R CORE | 194g | 弱:20lm、中:300lm、強:900lm ブースト:1600lm | 300lmで 約10時間 |

| HF6R CORE | 126g | 弱:20lm、中:250lm、強:500lm ブースト:800lm | 250lmで 約6時間 |

| HF4R CORE | 72g | 弱:20lm、中:150lm、強:300lm ブースト:500lm | 150lmで 約5時間 |

十分な機能とコンパクトさが「ちょうどいい」HF6R CORE

本体下部のホイール状のダイヤルで任意の光をシームレスに選択できるデジタルアドバンスフォーカスシステムを搭載。カラーは上の写真の4色。

HF6Rもワイド光とスポット光をミックスできる

HF6R COREには自動光量調節機能はないですが、デジタルアドバンスフォーカスシステムが搭載されています。

ただ明るいだけでなく、スポットとワイドをミックスした光を選べます。

そのため、広い場所を照らしながらも明るくできたり、遠くを照らしながらも足元からやわらかく光がカバーしてくれるため、とても歩きやすく感じました。

テント泊、山小屋泊の縦走におすすめ

明るさと使い勝手にすぐれ、点灯時間も長いので、テント泊や山小屋泊の縦走、コンパクトさを活かして日帰りハイクでも使いたいモデルです。

2つに分かれるバンドはフィット感あり

ヘッド部の厚さは35mmとコンパクト。バンド部は上下2つに分かれる仕様で、装着性もとてもいいです。

日帰り登山中心なら、選ぶべきは超軽量のHF4R CORE

HFシリーズ中、もっとも軽量なHF4R CORE。登山ビギナーや日帰り登山中心なら、このHF4R COREを選べば間違いありません。

軽くてコンパクト。扱いやすいからビギナーにも

短距離用と長距離用の2つの白色LEDが、足元から前方まで明るく照らします。

軽量さと明るさ、バッテリーの持ちを考えるとバランスのいいモデルです。カラーは3色をラインナップ。

ムラのない「光の質」なのはレッドレンザーならでは

HF6R CORE、HF4R COREは、HF8R CORE同様に、光の質の高さも特長です。

上の写真は、左がHF4R CORE、右が同レベルの他社軽量モデルを、地面に向けて点灯させたものです。

左は均一の光で対象物(小さい石など)がはっきり見えていますが、右は明るいところと暗いところのムラがあります。

写真に写っている通り、光のムラがなく見やすいのは、HF4R COREの方でした。

ヘッドライトの最新機能は、一度使うと戻れない?

自動調光機能を搭載したHF8R CORE、任意の光をシームレスに選べるHF6R CORE、レッドレンザーの高品質な光を超軽量なボディーから照射するHF4R CORE。

強力に明るいヘッドランプは他にもいろいろありますが、実際のナイトハイクで前方の視界をクリアに見せてくれるHFシリーズの光はとても「機能的」だと言えます。

どれかひとつを選ぶなら、オールラウンダーなHF6R COREといいたいところですが、自動調光機能を経験してしまうとHF8R COREの便利さは他になく、ギア好きの心を刺激します。

それにお手軽なHF4R COREは、登山だけでなくキャンプでも使えるもの。正直、悩みます。

もしこの記事を読んで興味を持ったら、ぜひ登山ショップ店頭で実物を見て、多いに悩んでみてください!

Sponsored by レッドレンザー・ジャパン

出演モデル:ミンゴスタイル