たいていの子供は、「登りたい」と答える

子供に「富士山、登ってみたい?」と聞けば、多くの子は「登りたい」と答えるでしょう。

しかしそれは子供ならではの一時の興味であり、実際のキツさや大変さを想定した上での答えではないことがほとんど。大抵の場合、親子富士登山は子供を親のワガママに付き合わせているかも……?ということを理解しておく必要があります。

とはいえ、登ることで得られる登山の魅力や達成感、心の成長等々……親心からそういったことを期待して一緒に登ろうとするピュアな願いがあるのもまた事実。

せっかく芽生えた子供の富士登山への興味と、親として富士登山で伝えたいことを達成するためのヒントを、筆者が実際に子連れで富士山に登頂したレポートを通してご紹介します。

親子プロフィール

事前情報として筆者と息子のプロフィールを簡単に紹介。

息子

小学2年生(7歳)。年に数回の奥多摩、高尾エリアの登山経験あり。直近は高尾〜景信山の縦走でトレーニング。体力は同年代よりもややある印象。

筆者

37歳。登山歴23年ほどで日本アルプス縦走、2000級の山などをオールシーズン経験。富士山は夏・春に2度登頂経験あり。最近は春〜秋の里山と年1、2回のアルプス登山がメイン。

富士登山の難易度はどのくらい?知っておきたいリスクとルート概要

そもそも富士登山はどのくらいの難易度なのでしょう?

結論からいうと、大人の登山初心者でもある程度の体力と環境が整えば登ることは可能。しかし、その気象の変化によっては上級者でも下山を余儀なくされるほどのシーンも。

富士登山で注意すべき3つのリスク

なぜ気象による状況の変化が起こりやすいのでしょう?

富士山の難易度が大きく変わるのにはいくつかの理由があります。今回は、富士山ならではの特徴から気をつけるべき3つのリスクご紹介します。

①独立峰であること

富士山は山脈のように複数の山から成り立っておらず、綺麗な円錐型をした独立峰と呼ばれる山です。その形状ゆえ、雲や風を遮られることがなく気象の変化をダイレクトに受けることになります。激しい風雨に見舞われることもあり、夏でも低体温症などの危険性があります。

また平坦な道が少なく常に上り坂が続くため、他の山に比べて体力的な面で非常にハードといえます。

②火山であること

どの登山口からスタートしてもほとんどの場所が火山ならではの荒涼とした風景が広がるため、雷の際は逃げる場所がありません。またカンカン照りで熱中症リスクが高くなっても木陰で涼むといったことができません。

登山道は岩が剥き出しの箇所が多く転倒による重傷のリスクがあります。

また当然ですが活火山のため噴火の危険性があります。念の為事前に噴火警戒レベルをチェックしておくといいでしょう。

③3000m峰であること

富士山の標高は3776m。日本第2位の高さの南アルプス・北岳でも3193mで富士山と600m近い差があります。普段日本アルプスを登るような人でも富士山では高山病になって下山するということも珍しいことではありません。

また、気温は100mごとに0.6度下がり、さらに体感温度は風速1mにつき1度下がるといわれています。市街地では35度でも、頂上で風速10mの風がふけば単純計算で体感気温は12度ほどに下がります。ウインドブレーカーやダウンジャケットなどの防寒着は必須装備です。

代表的なルートは4つ

では、富士山にはどんなルートがあるのでしょう。

代表的なもので吉田ルート、須走ルート、御殿場ルート、富士宮ルートの4種類のルートがあります。

吉田ルート

吉田ルートは最も山小屋などの施設が充実しており、コースの難易度も比較的低め。それだけに最も多くの登山者が押し寄せ、毎年大混雑するルートでもあります。

須走ルート

樹林帯や梯子などバラエティ豊かな登山道が楽しめるルート。5合目は樹林帯になっており、吹き曝しの多い富士山の中では珍しく森林浴を楽しむことができます。

御殿場ルート

登山者が最も少ないといわれる御殿場ルートはコースタイムが非常に長く、救護所なども少なめ。最も上級者向けのルートといえます。

富士宮ルート

最も高い標高からスタートする最短ルート。山小屋も多く人気のコースですが、火山らしくゴツゴツした岩場や険しい道も多めです。

それぞれのルートに特徴がありますが、どれも初心者の大人や小学生にとってはキツいコースであることには変わりありません。最初から無理して頂上を目指さず、「8合目の山小屋で日の出を見よう」などといった感じで、山小屋をゴールに設定するのもアリですよ。

挑戦したのは「富士宮ルート」

今回私たちが挑戦したのは、コースタイムや距離が最も短い「富士宮ルート」。スタート地点である富士宮口5合目は標高2400m地点なので、頂上までは1400m弱の標高差があります。

子供の年齢を考えるとできるだけ行程を短くしたい、また山小屋がある程度充実しているルートが良いと判断しました。

一方でスタート地点まで一気に標高を稼ぐため高山病のリスクが最も高く、しっかりとした事前の対策が必要です。

事前準備は何をする?【装備編】

普段登山をしない人ほど十分な装備を持たずに富士登山を敢行しますが、先にも触れたとおり富士登山はハードな登山といえます。十分な準備がなければ低体温症や熱中症、高山病など様々なリスクがつきまとい、場合によっては命に関わります。

必ず十分な装備を用意して臨むようにしましょう。

靴とレインウェアは登山用を

防寒着などは日常使いしているものである程度の代用ができますが、代替せずに登山用に準備したいのが「登山靴」と「レインウェア」の2つです。

子供用の登山ウェアを揃えているメーカーはあまり多くないのですが、充実しているなと感じるのはコロンビアとモンベル。

今回は事前にモンベルで下記の商品を揃えました。

滅多に登山をしないからとビニールカッパを使う方もいますが、透湿性がないため自分の熱で中が蒸れてしまい、不快な上に、衣服が汗で濡れた状態のまま冷えると低体温症を引き起こすリスクが上昇します。雨は必ず降る前提で透湿性のある機能的なものを準備しましょう。

用意して良かったのはヘルメット

落石だけでなく転倒の心配から子供に持たせて良かったと思ったのがヘルメットです。

とくに下山時の足元の悪さを考えると、子供用にヘルメットを準備するのは非常に有効であると感じました!

子供の登山用にヘルメットを購入するのはハードルが高いですが、自転車用のヘルメットなら持っているという方は多いのではないでしょうか。

ヘルメットはかぶるメリットの反面、頭部の温度が上がってしまったり、発汗や蒸発の妨げになったりと熱中症を引き起こすリスクもあります。標高が低い地点で日差しが強い場合はとくにリスクが高まりますので、注意深く子供の様子を見るようにしましょう。

事前準備は何をする?【高山病対策編】

体力は十分、装備も揃えた。あとは登るだけ。という状態で臨んでも富士山で失敗する理由、それが「高山病」です。

高山病は本人の体質にも影響しますが、事前準備でそのリスクを大幅に減らすことができます。

一般には3000m以上で発病する方もいますが、人によっては2500mあたりから自覚する場合も。その症状は倦怠感や頭痛、吐き気など様々。最も確実な回復方法は「下山する」ことです。

とくに子供や高齢者は高山病になりやすい傾向にあるため、今回の登山では入念に準備してきました。

睡眠時間を十分に摂る

高山病予防で効果的なのが睡眠時間を十分にとること。

「明日は富士登山♪」とはやる気持ちを抑え、前日は自宅で早めに就寝させるようにしました。

夜行バスの選択肢もありましたが、十分に眠れる保証がなかったため、金額は上がりますが当日朝の新幹線で向かう計画にしました。

初日の行程を少なめにする

とくに富士山では昨今日帰りを強行する「弾丸登山」が問題視されていますが、子連れで弾丸登山は絶対にNG!一気に標高を稼ぐことで高山病のリスクが大幅に上がるため、3000m付近の山小屋で一泊するのがおすすめです。

標準タイムで初日は2、3時間、翌日は6、7時間程度の行程にすることで高所順応させることにしました。

今回の行程では新7合目のご来光荘、元祖7合目の山口山荘がちょうどよく、私たちは元祖7合目の山口山荘に宿泊しました。

水分を多く摂らせる

高山病対策として十分に水分を摂ることが有効です。

とはいえ子供にたくさん水分を持たせるのは難しいので、飲みすぎない程度に、でも積極的に飲むように、そしてトイレは我慢しないように伝えつつ、予備の水は私が持つようにしました。

想定外のことも起きやすい!子連れ登山中に注意したこと

装備も高山病対策も十分!さぁ、富士山頂へ!

……と思って出発しましたが、いざ一緒に登ってみると普段大人だけで登山している場合と違って、たくさんの問題が発生しました。

実際に行程中に気づいたことをご紹介します。

富士登山の最低条件:自分の状況を伝えらること

回復していても「もっと休みたい〜」と言う子もいれば、親の期待に応えねばと、ヘトヘトなのに「まだ頑張れる!」と無理をする子もいます。

ある程度は親の目で判断して休憩のペースを作ってあげる必要がありますが、注意したいのは自分のコンディションをうまく伝えられない場合です。無理をした結果一歩も歩けないほど疲れてしまったり、高山病で下山することも難しくなったりする可能性も考えられます。

そういった意味で、自分の状況をきちんと伝えられない子供を富士山に連れて行くのはNGです。少なくとも小学生未満の子供を連れて行くことはやめた方がいいでしょう。

私達の場合、2、3分に一回「疲れた〜」と言うので、いちいち真に受けず「頑張れ!あの大きな岩の近くで休もう!」と励ましました。

問題はそれ以外のワードです。

「お腹が痛い」と言ってきた場合は無理して歩かせない。また、「疲れた〜」だけでなく立ち止まる回数が増えてくると本格的に疲労が溜まってきていると判断して、すぐに休憩をとる選択をしました。

今回は大丈夫でしたが高山病の兆候である頭痛や吐き気に関するワードが出たら、すぐに下山を候補に入れつつ休憩を入れようと考えていました。

ペースは標準タイムの2倍で考える

登山では1時間歩いて10分休憩するなど、ある程度一定のペースを決めておくのがおすすめです。そうすることで休み過ぎによる時間のロスを減らしたり、疲労の蓄積を最小限にとどめることができます。

しかし、初の富士山で体力配分も上手でない小学生には、このルールをそのまま当てはめるのはやや酷のようでした。

つい小走りになったり、いきなり立ち止まったり、ペース配分が不器用な子供にゆっくり歩くことを教えつつ、休憩の時間配分は子供の様子を見ながら柔軟に組み立てました。

体力の配分やタイムマネジメントは実質親の役目となります。事前に里山などで一緒に登山をすることで、自分の子供はどのくらいのペースで歩くのか、どのくらいでバテてくるのかを把握しておくようにしましょう。

結果として標準コースタイムの1.8倍のペースになってしまいましたが、頂上まで高山病の兆候すらなく無事に登頂することができました。

ただし、初日のコースタイムを考慮して、2日目は朝の2時半出発。行程時間だけはなかなかハードになってしまいました。

トイレのコントロールは難しい

富士山のトイレは1回の利用当たり200〜300円が必要になります。大人であれば、もったいないのでトイレは次の山小屋でまとめて……と考えながら進むことができますが、子供にはそれが難しいでしょう。

今回の富士登山では、山頂から7合目まですべての山小屋でトイレに行きたいと言われ、トイレ代だけで合計3000円近く使うことに。トイレ代として事前に多めに確保しておき、いつでも子供が万全のコンディションで歩けるようにしておきましょう。

「トイレ代がかかるからもう少し我慢しなさい!」なんて言ってもルート上には隠れるところもありませんし、他の登山客の迷惑にもなります。携帯トイレを持っていたとしても、使用する場所を見つけるのは困難です。トイレ代は大人よりかかる、という前提で臨むようにしましょう。小銭の用意も忘れずに。

子供の「やる気」を継続させたものは、目先の小さな目標や楽しみ

リスクはたくさん、子供の様子を逐一観察しながらの登山はなかなか親目線でもハード。

どんなに富士山に登りたい!と最初思っていても、そのガッツを維持するのはなかなか難しいものですよね。

でも、富士山には他の山とは違って登る楽しみが多いのが特徴でもあります。

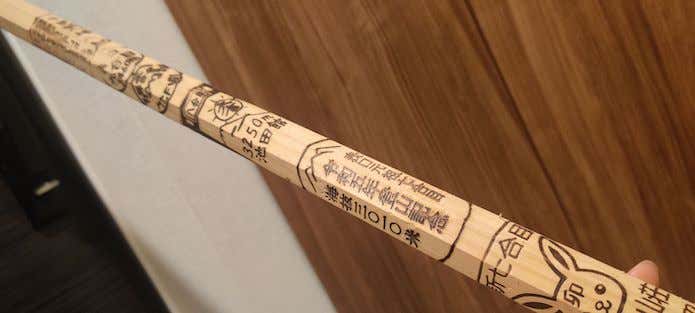

金剛杖の焼印

山小屋だけでなく、新富士駅などのターミナルでも販売されている富士登山用の「金剛杖」。見た目に反して軽いので、登山の相棒として活躍します。

金剛杖には山小屋ごとに用意された焼印を1回300円で押してもらえるので、登るほどに増えていく焼印が励みになるはず。焼印のデザインは山小屋によって毎年デザインが変わるものもあるので、来るたびに楽しめるのもポイントが高いですね。

山頂郵便局から葉書を投函する約束

出発時に息子と楽しみにしていたのが山頂郵便局の存在。富士山の山頂浅間大社奥宮には郵便局が併設されており、限定の絵葉書を購入してポストに投函することができます。

ここのポストに投函されたハガキには山頂郵便局限定の風景印が押されるので、とっておきの思い出になりますよ。

とくにきつい9合目からは、あそこに郵便局があるよ!と励ましながら登っていました(笑)。

山小屋に泊まること

山小屋に泊まることは「手段」ですが、子供にとっては非凡な体験です。カーテンで仕切られたこぢんまりとしたスペースに寝袋で寝ること。小屋で出る食事、山小屋の人たちとの会話は子供にとって良き思い出になります。

小屋に泊まる楽しみが子供にとって頑張る理由になることを考えると、高山病対策にとどまらない大きな効果があるのではないでしょうか。

山で知り合った人との会話

子連れ登山はとにかく多くの登山者から話しかけられます。「今何歳?」「どこから来たの?」「こんなに小さいのに、すごいねぇ!」と、何十人話しかけられたことか。

その言葉一つひとつに、子供にとってすごい挑戦をしているんだという自己肯定感の向上にもつながっているようでした。

山では自然にする「あいさつ」を自分から言えるようになったことも、親目線で嬉しいことでした。

教えておけばよかった!子連れ富士登山で反省したこと

用意周到にしてきた子連れ富士登山でしたが、実は反省していることも。それはズバリ登山のマナー。

数えればキリがありませんでしたが、普段はあまり登山者の多くなく短いルートの山へ行くことが多かったことから、富士登山までにもっときちんと教えておけばよかったことがいくつかありました。

上りと下りはどちらが優先なのか

自分のペースを優先するあまり、すれ違う時に待たず自分のペースで進んでしまう息子。癖になってしまっているのか、1回言っただけではなかなか理解できず、ついついガンガン下ってしまい親が平謝りをするシーンも。

登山では登りが優先で、原則状況把握がしやすい下り側が待つことになります。相手の人数や状況に応じて判断は変わりますが、事前にきちんと教育しておくべきだったと後悔しました。

どこでも休憩してしまう

常に急登なためどうしてもすぐバテてしまうのはわかるのですが、道の真ん中で座り込んでしまうのはNG!何度もここで休んだら他の人の邪魔になるよ!と注意するシーンがありました。

周りをよく見ること、他の人が歩きやすいかもっと想像力を働かせることを事前に教えておくべきでした。

杖の使い方

焼印をつけるために購入した金剛杖でしたが、登山時に使い方を誤れば邪魔になってしまうだけですよね。登りは短く、下りは少し長く持ちながらうまくバランスを取ることなどを事前に教えておくべきでした。

また、休憩時に杖をうまく固定せずに離してしまうので、コロコロと転がってしまうことも。休憩時も目が離せないシーンが何度かありました。

無事登頂! 富士山に登ってみて、どうだった?

富士山どうだった?と聞いて、息子から返ってきた答えは「めっちゃ寒かった!きつかった!」でした。

率直な気持ちですね(笑)。

しかし、綺麗な景色は見れた?と聞けば、「マシュマロみたいな雲海が綺麗だった!」「虹が見えた!」とその時々の一瞬の感動を話してくれました。

家に帰ってからはたくさんの焼印を押した金剛杖を一生の宝物にすると言って嬉しそうに母親に報告し、色々な人に富士山の話をしていました。

富士山に登ったから性格が変わるわけでも何か新しいことができるようになったわけでもありませんが、これからの人生、富士山の映像や写真を見たときに、「あの山に、自分の足で確かに登ったんだ」と思い返し、それが本人の自信に少しでも繋がればいいなと思います。

子供第一!撤退前提ぐらいの心持ちで

とくに富士登山は環境やコンディションによってその成功率が大きく変わる山であるといえます。今回は様々な条件が整って登ることができましたが、大人でも1、2割は途中下山するといわれています。

「せっかくこの日のために準備してきたんだから!」と思う気持ちは痛いほどわかりますが、同行者はまだまだ身体が未熟な子供です。ここはグッと抑えて、「万が一いっしょに頂上まで行けたらラッキー♪」くらいの心持ちで挑むようにしましょう。