樹林帯のなかに草原が広がる「丸川峠」を経由する周回コース

人通りが少ない丸川峠周回コース。登山道のほとんどが樹林帯になりますが、途中の丸川峠には美しい草原が広がっています。丸川峠までは急登が続くため体力と気力が必要。登山道が崩落している場所もあるので、ある程度の登山レベルが必要になります。

コース概要

最高点の標高: 2036 m

最低点の標高: 895 m

累積標高(上り): 1228 m

累積標高(下り): -1228 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:6時間25分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

大菩薩峠登山口(丸川峠)までのアクセス情報

丸川峠の最寄りの登山口は「大菩薩峠登山口」になります。バス停から登山口までは少し歩きますが、駐車場は登山口目の前に。ただし、週末になると満車になる可能性が高いので、計画的に行動するようにしましょう。

クルマの場合

中央自動車道「勝沼」ICー国道20号ー県道38号ー県道201号ー国道411号ー県道201号ー丸川峠分岐駐車場

公共交通機関の場合

JR中央線「塩山」駅下車、山梨交通「大菩薩峠登山口線」乗車ー「大菩薩峠登山口」下車

登山口情報

バス停には番屋茶屋というお店があります。開店している時間帯なら、簡易的な大菩薩嶺の地図を頂ける場合も。草だんごや名物のほうとうも食べられるので、ぜひ寄ってみましょう。

バス停の前にはトイレが。登山口に向かう途中にも、もう一つ公衆トイレがあるので、準備に活用してください。

コース詳細ガイド

今回は5つのセクションにわけて紹介します。

それでは大菩薩嶺の頂上と石丸峠に向けて出発しましょう。

セクション①大菩薩峠登山口(バス停)~大菩薩峠登山口(駐車場)(約25分)

セクション①は大菩薩峠登山口のバス停から大菩薩峠登山口(駐車場)まで。沢沿いの道を歩きながら登山口へ向かっていきます。

番屋茶屋の目の前にバスが停まります。ベンチや地図が描かれた看板もあるので出発前に要チェック。

登山口までは舗装路歩き。番屋茶屋の前にある道を直進していきます。

雲峰寺へ行く遊歩道が左に現れます。今回は、舗装路沿いに進んでいきましょう。

雲峰寺への階段が左手に見えます。登山口へはまっすぐ舗装路を進んでください。

裂石公衆トイレが右手に見えます。登山口に公衆トイレはないので、用事がある方はすませておきましょう。

再び舗装路を直進していきます。

裂石登山口駐車場です。登山口の駐車場が満車の場合は、こちらに駐車しましょう。

道路の両脇が樹林に覆われていきます。

大きなカーブと傾斜がある坂道になります。つづら折りの道を進んでください。

登山口駐車場の手前まで来ました。車とのすれ違いに注意してください。

左手に黄色と黒のゲートが見えてきました。ゲートの先が登山口駐車場です。

登山口駐車場に到着しました。登山口は駐車場の奥となります。

セクション②:大菩薩峠登山口~丸川峠(約110分)

大菩薩峠登山口(丸川峠入り口)から丸川峠までは、ほとんど登りとなります。丸川峠までは展望がない樹林帯となるので、集中力を切らさないようにしましょう。

登山口は駐車場の先の林道。地図が描かれた看板の横にあります。

看板が設置してある方向(矢印の方向)へ下っていきましょう。

林道は石や割れたコンクリートなどで少し荒れています。

舗装されている場所もありますが、ほとんど割れてしまっています。足元に注意しながら進みましょう。

大小さまざまな石によって歩きにくい道に。ここを乗り越えれば、足元が安定していきます。

林道沿いには目印のピンクテープがあるところも。道は明瞭なのでコースアウトの心配はほぼありませんが、念のため地図を確認しながら進んでください。

林道の傾斜はゆるやか。急登が始まる前の足慣らしにぴったりの道です。

平坦な林道が続きます。道幅もあり、滑落の危険性もありません。

林道の途中に渡渉ポイントが。石の上を歩いていけば濡れずに歩けます。

傾斜がゆるやかな林道を登っていきましょう。

大きく曲がりながら登山道を目指していきます。林道はもうすぐ終わりです。

林道の終点です。看板を見落とさないようにしましょう。

丸川峠を示す看板は右手に現れます。ここからは、本格的な登山道が始まるので、しっかりと準備をしましょう。

丸川峠に向かう尾根へ出ます。看板の方向へ登っていきましょう。

登山道は序盤から傾斜が強くなります。ペースを守って進んでください。

木の根による大きな段差があります。段差の小さい場所を選んで登っていきましょう。

登山道には木の根が露出した箇所があります。道幅は広いので、足元を見つつ歩きましょう。

登山道をカーブするとき、右側が切れ落ちている場所が。足を滑らせないようにしましょう。

尾根を登り標高を伸ばしていきます。踏み跡を確認しながら進んでください。

道が一度平坦になります。休憩をするときは左右の斜面に気をつけましょう。

平坦区間が終わり、再び尾根を登り始めます。

岩が露出した場所を乗り越えます。右側が切れ落ちているので注意。

傾斜がゆるやかになりますが、道幅が狭まるので左右に注意しながら歩いてください。

再び平坦区間に。道幅もあり、休憩しやすいポイントです。

平坦区間が終わり、登りが始まると大きな段差が出現します。

傾斜が再度ゆるやかに。道幅はやや狭くなります。

傾斜が再び強くなっていきますが、ペースを乱さないように歩きましょう。

右側が切れ落ちている場所をカーブ。右側に寄り過ぎないように登ってください。

登山道を横切る木の根に注意しつつ歩いていきます。

岩と木の根による大きな段差が出現。足をぶつけないように乗り越えましょう。

岩の間を抜けるように登っていきます。傾斜が強いので体力が奪われるポイント。

木の根が露出しているので、足の置き場に注意しつつ進んでください。

傾斜が次第にゆるやかに。右側の傾斜に気をつけて歩きます。

道幅に余裕のある区間になります。

再び右側が切れ落ちている登山道に。傾斜はゆるやかなので、焦らずに歩いていきましょう。

また登りが始まります。痩せた尾根道となっている場所があるので気をつけてください。

足元が石となっています。濡れていると滑る可能性があるので気をつけましょう。

大きな岩がころがる足場を乗り越え、先に進んでいきます。

足の置き場をしっかりと決めながら、体をうまく使って登ってください。

段差が大きい場所も。石と木の根に引っかからないように気をつけましょう。

右側の谷に気をつけつつ、安全に配慮して登っていきます。

道が崩落しているため、ロープで塞がれた旧道。迷いこまないように気をつけてください。

丸川峠が近づいてくると、登山道の勾配がゆるやかに。

木々が段々となくなっていき、草原が広がり始めます。

丸川峠に到着しました。丸川峠には丸川荘があり、営業していればコーヒーなどがいただけます。

セクション③丸川峠~大菩薩嶺 山頂(約80分)

丸川峠から山頂へと向かいます。全体的に勾配はゆるやかですが、登山道が崩落している場所は要注意。

丸川荘の前にある道を進んでいきましょう。

途中に富士山が山々の間から覗ける場所が。絶好の撮影ポイントです。

植生保護のロープが張られた道を通り、再び樹林帯の中に入っていきます。

樹林帯のなかは比較的歩きやすくなっています。木の根による段差がある場所は注意してください。

左側が急斜面となっている場所で、岩と木の根により道幅が狭まっているところが。慎重に歩きましょう。

左右が斜面となっていますが、道幅があるので滑落の危険性は低いです。

国内御殿のピークへと向かう道との分岐。大菩薩嶺へと向かう正規の道は左となるので注意してください。

なだらかな道ですが、ところどころに石が埋まっているため、転ばないように気をつけましょう。

左側の斜面に笹が広がり始めます。景色の変化を楽しみながら歩いてください。

平坦で歩きやすい登山道が続きます。

木の根による段差がある場所です。何気ない場所で転倒することがあるので、常に気をつけながら歩きましょう。

片側が斜面となっている道を歩いていきます。

木の根による段差が出現。木の根が濡れていると滑りやすいので注意。

登山道はよく整備されており、石によって補強されている場所も。ピンクテープも各所に設置されているので、目印として活用してください。

登山道に倒木があるポイント。一歩で乗り越えられる程度の大きさです。

登山道が崩落している場所。補助用のロープが張られていますが、丸川峠コースのなかで最も危険性が高い場所です。手前側は踏み固められていますが、山頂側は土が柔らかく滑りやすいところも。短い区間ですが、慎重に一歩ずつ進んでください。

左右の岩が苔むした登山道。美しいですが、石がころがっているため足元を見ながら歩きましょう。

道がやや狭くなり、登山道に丸太がかかっている場所。足を踏み外さないように進んでください。

ボコボコとした石の道を登っていきます。

山頂へと続くつづら折りの登山道。傾斜はそこまで強くなく、道幅もゆとりがあります。

徐々に標高を上げながら、自分のペースで山頂に向かいましょう。

苔むした森の中をまっすぐ進んでいきます。

「やまなしの森林100選 大菩薩稜線のコメツガ林」と書かれた看板がある場所。豊かな植生が登山者を癒してくれます。

登山道に少し段差があります。山頂までもう少し。気を抜かないように歩きましょう。

石の間を縫うように登ります。ここまで来れば難所はほとんどありません。

傾斜がゆるんでくれば、山頂はもう目の前。

大菩薩嶺の山頂に到着しました。山頂に展望はありませんが、この先に待っている雷岩からは絶景が見られますよ。

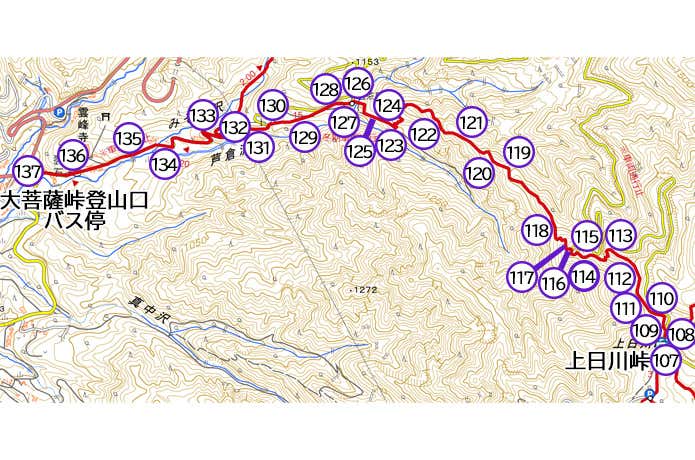

セクション④大菩薩嶺 山頂~上日川峠(約70分)

雷岩を経由し、上日川峠へと向かいます。余裕があれば、大菩薩峠を経由して稜線歩きするのもおすすめ。

山頂標識の奥へ。雷岩方面へ進んでいきましょう。

雷岩へは引き続き樹林帯の中を歩いていきます。足元に石がころがっているので注意してください。

下りが終わると平坦な道に木道が現れます。木の根が露出している場所は、足の置き場に気をつけて歩いてください。

障害物が少なく、ゆるやかな道です。道も分かりやすいので迷うことはないでしょう。

再び木道が登山道に出現します。木道の先を少し登ったら、いよいよ雷岩です。

雷岩に到着しました。雷岩からは、天気が良ければ富士山も見られるでしょう。

今回は山頂から真正面の道を下り、唐松尾根から上日川峠へ向かいます。

両脇をロープで囲われた道を下っていきましょう。序盤は無数の小さな石によって滑りやすくなっているので、転ばないように気をつけます。

登山道には岩が多いので、注意しながら下ってください。

登山道には分岐のような道が度々現れますが、いずれも同じ道に合流します。唐松尾根はコースアウトにのみ注意してください。

唐松尾根の中盤にさしかかると、道が段々となだらかに。

下り斜面から平坦区間になります。石がなく、道幅もあって歩きやすいですよ。

平坦区間から、次第にゆるやかな登りになっていきます。

登りが終わり、唐松尾根を再び下っていきます。

二股に分かれますが、どちらを選んでも再び合流するので、人とのすれ違いを考慮しながら下っていきましょう。

再度平坦な区間になると唐松尾根も後半。分岐がある福ちゃん荘に向けて歩いていきましょう。

笹原の中を縫うように下っていきます。

福ちゃん荘の手前に倒木がありますが、端から乗り越えれば難なく進めます。

唐松尾根の終点、福ちゃん荘が見えてきました。

福ちゃん荘に到着です。福ちゃん荘では食事や買い物ができるので、ぜひ寄ってみてください。

上日川峠へは車道と、福ちゃん荘の間を抜けて登山道を歩いていく2ルートがあります。どちらも距離感は同じなので、好きな方に進んでください。

登山道へは、福ちゃん荘の建物の間を抜けていきましょう。

登山道を進んでいくと分岐が出現。左に行くと車道へ、右側の「裂石」看板方面へ行くと登山道に進めます。今回は登山道から下山していきましょう。

上日川峠への登山道はゆるやかで歩きやすい道がほとんど。難所もありません。

車道と並行するように登山道が伸びています。途中に木の根が露出している場所があるので、上日川峠まで油断せずに歩いてください。

上日川峠への登山道の後半にはアップダウンがあります。急登ではありませんが、体力配分に注意してください。

ロッジ長兵衛の屋根が見えてきたら上日川峠はすぐそこ。車道と合流し、登山道の終点を目指します。

ロッジ長兵衛の脇、大菩薩嶺登山口に到着しました。公共交通機関を利用している方は、上日川峠から出ているバスに乗車することもできます。

セクション⑤上日川峠~大菩薩峠登山口(駐車場・バス停)(約100分)

上日川峠から大菩薩峠登山口(駐車場・バス停)まで下山するルート。難所といえる場所はほぼありませんが、途中で登山道崩落を回避するために舗装路へ1度上がります。その際、登山道へと戻る場所を見逃さないようにしましょう。

ロッジ長兵衛前の道を直進します。(公衆トイレとは反対側の方向)

舗装路の途中に登山道へと下りられる場所があります。舗装路を歩き続けると遠回りになるので注意してください。

登山道の序盤は少し幅が狭い道を歩きます。

次第に道幅が広くなります。ゆるやかに登っていきましょう。

登山道を直進していきます。石などの障害物も少なく、散歩のように歩けるでしょう。

登りから下り道へ。途中に倒木があるので、左側の斜面に気をつけつつ進んでください。

土壁のなかを進んでいきます。

登山道にロープが張られ、崩落を回避するように迂回する登山道が示されています。ロープの先には行かないようにして、舗装路へ一度上がっていきましょう。

舗装路へと戻り、左側へと進んでください。

舗装路沿いに歩いていると「裂石」と書かれた看板が出現。ガードレールの間から登山道へと戻りましょう。

登山道に戻ると、地面に岩があるため少し歩きにくいです。転倒に気をつけて進んでいきましょう。

大菩薩峠登山口へ向けて下っていきます。比較的ゆるやかな道ですが、落ち葉がある時期は滑りやすいので気をつけて歩いてください。

ところどころ石が地面から露出しているため、足をぶつけないように注意しましょう。

道に古い木が倒れています。その先には、細い木の根が登山道にまたがっているので、避けて歩いてください。

木の根が登山道をふさいでいます。登山道の端から回避しましょう。

セクション⑤の後半にさしかかると、傾斜がゆるやかになります。左側は急斜面となっているので注意。

「←上日川峠 裂石→」と書かれた看板が設置してあるポイント。林道のように広い場所へと出ます。

舗装されて歩きやすくなっている道を進みます。

直進して登山道の終点にある千石茶屋へ向かいましょう。

千石茶屋が営業していれば、のぼりが見えてきますよ。

登山道の終点、千石茶屋に到着しました。千石茶屋は桃ジュースやほうとうなどを安価に食べられる場所。週末や祝日など限られた日しか営業していないので、行きたい方は事前に営業日をチェックしておきましょう。

千石茶屋前の橋を渡れば、大菩薩峠登山口へ下る舗装路に出ます。

橋を渡ったところに、行き先と歩行時間が書かれた看板が。「丸川分岐(大菩薩峠登山口駐車場)0.8km・8分」、「裂石バス停(大菩薩峠登山口バス停)2km・30分」、「大菩薩の湯2.8km・40分」と書かれています。いずれも下り方面(左手)に進んでください。

舗装路を歩いていると、少しだけショートカットできる登山道が出現。舗装路を歩いても下山できますが、今回はショートカットの道を歩いて駐車場・バス停へと向かいましょう。

ショートカットの登山道は、ほぼ直進するだけです。歩きやすく、危険な場所もありません。

ショートカットが終了すると舗装路へと合流します。左方面へ下っていきましょう。

駐車場へは分岐もなく、舗装路を直進するだけとなります。

大菩薩峠登山口の駐車場へと戻ってきました。車で来られた方はここで終了です。

バス停へは行きと同じ道を下っていきます。

裂石登山口駐車場を通過。こちらの駐車場は知名度が低く、駐車している車はあまり見かけません。

公衆トイレを通り過ぎれば、バス停までもう少し。

雲峰寺下にある舗装路を歩いていきます。

番屋茶屋とバス停に到着しました。ここでバス停利用の方も登山終了となります。

大菩薩嶺の天気と地図をチェック

大菩薩嶺は初級者でも登れる山ですが、気象状況によって装備も変わってきます。また、麓と山頂付近の気象状況も大きく変わる場合も。事前に天気を調べてから登りましょう!

合わせて自分が登るルートについては、地図も用意して詳しく調べてくださいね。

大菩薩嶺のふもと(甲州市)の10日間天気

| 日付 | 01月28日 (水) |

01月29日 (木) |

01月30日 (金) |

01月31日 (土) |

02月01日 (日) |

02月02日 (月) |

02月03日 (火) |

02月04日 (水) |

02月05日 (木) |

02月06日 (金) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇時々晴 |

晴 |

晴 |

晴 |

晴時々曇 |

晴 |

晴 |

晴時々曇 |

晴 |

晴時々雪 |

| 気温 (℃) |

8 -4 |

6 -4 |

5 -7 |

7 -8 |

10 -4 |

9 -4 |

9 -4 |

12 -2 |

13 0 |

10 0 |

| 降水 確率 |

40% | 40% | 0% | 0% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 50% |

データ提供元:日本気象協会

大菩薩嶺の登山指数

| 日付 | 01月28日 (水) |

01月29日 (木) |

01月30日 (金) |

01月31日 (土) |

02月01日 (日) |

02月02日 (月) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

大菩薩嶺周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 大菩薩嶺

丸川峠周回コースで秘境感のある登山を味わおう!

丸川峠周回コースは急登や崩落箇所があり、難所が多めのルート。しかし、苦労して登った先には、丸川峠の幻想的な草原や、雷岩の絶景が楽しめます。丸川荘やロッジ長兵衛で宿泊もできるので、行程の長さが気になる方は1泊するのもおすすめです。