アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

縦走初心者ならまずはこのコース

複数の山を次々と踏破する縦走は、達成感と変化に富んだ景観が魅力。けれどもスタート・ゴール地点が違うことから全ての荷物を背負って行動する必要があり、疲労や天候悪化の際の対応能力も必要な登山スタイルです。

そんな縦走初心者にオススメなのが陣馬山から高尾山への縦走です。もちろん、歩行距離・歩行時間自体はかなり長いので“登山”初心者には体力的にも厳しいコース。

しかし、エスケープルート(縦走を中断して最短距離で山麓へ下山するルート)が豊富で、体力・天候・時間など状況にあわせて最寄りの登山口に下山できるため、チャレンジしやすいコースなのです。

コース概要

そんな陣馬山から高尾山への縦走コースですが、陣馬山までの登りコースは主に4つあり、距離・難易度・登山口の場所などから好きなコースを組み合わせることが可能。

この記事では陣馬山から高尾山へのコースについて詳しく紹介していきます。登りのコース詳細・登山口までのアクセス情報については、コチラを参考にしてみてください。

陣馬山までの登りコース

※コースをクリックすると気になるコース詳細を見ることができます

-

- 体力度:★☆☆☆☆

- 技術難易度:★★☆☆☆

01:20

3.0km

499m

公共交通機関利用では首都圏からもっとも近く、一番ポピュラーなコース

-

- 体力度:★☆☆☆☆

- 技術難易度:★☆☆☆☆

00:30

0.7km

150m

車でのみアクセス可能。わずか30分で登頂できる最短コース

-

- 体力度:★★☆☆☆

- 技術難易度:★★☆☆☆

02:10

6.7km

653m

急登が少なく歩きやすい登山道。静かな尾根歩きが楽しい♪

-

- 体力度:★★☆☆☆

- 技術難易度:★★☆☆☆

02:16

6.5km

649m

清流や里山の風景、さらに下山後の温泉も楽しめるのんびりコース

陣馬山~高尾山の縦走コース概要

最高点の標高: 840 m

最低点の標高: 196 m

累積標高(上り): 562 m

累積標高(下り): -1205 m

コース概要

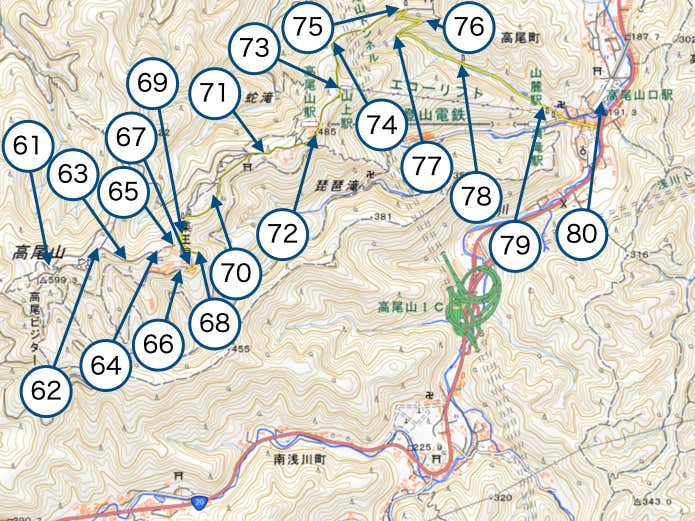

陣馬山(40分) → 明王峠(90分) → 景信山(55分) → 城山(60分) → 高尾山(100分) → 高尾山口駅

登山者に支持され続ける信頼の登山地図「高尾・陣馬」版

昭文社(出版) 昭文社 地図編集部(編集) 山と高原地図 高尾・陣馬 2025(山と高原地図29)

コース詳細ガイド

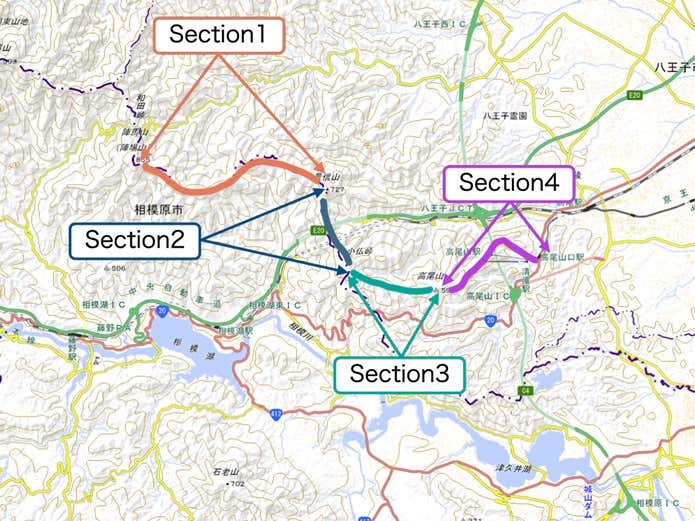

今回はコースを4つのセクションに分けて紹介します。

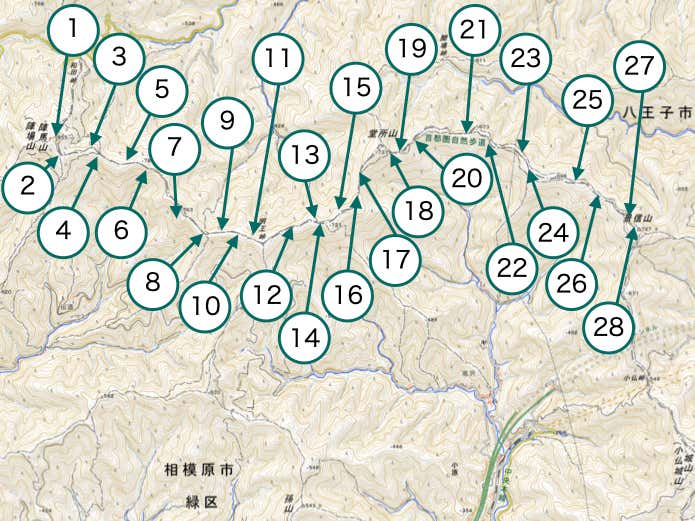

Section1:陣馬山〜景信山(130分)

最初のセクションには堂所山を筆頭に、10以上のピーク(山)が稜線上に存在しており、多くのピークに中腹をトラバース(横断)する巻道が設けられています。今回は高尾山への縦走を控えて時間や体力を温存するため、基本的には巻道を利用します。

陣馬山から富士見茶屋(2023年現在閉業中)の左脇に延びる階段を下っていきます。

JR藤野駅へ下る栃谷尾根コースの分岐を右手に見ながら、直進します。

広い稜線に続く階段状の登山道を下っていきます。

陣馬山に登らず陣馬高原下バス停方面へ下る巻道と合流します。

地形図やGPSアプリに・789と記載されているピーク(南郷山)へゆるやかに登り返します。南郷山には登頂せずに、南側をトラバースするように登山道が続いています。

次のピークである富士小屋山も、南側をトラバースするように通過します。

地形図やGPSアプリに・763と記載されているピーク(七ツ窪ノ頭)も西側・南側をトラバースする登山道が設けられています。途中にはベンチも設置されています。

ゆるやかに下ると、奈良子峠に到着です。ここから北側の陣馬高原キャンプ場や陣馬高原下バス停に下るコースは2023年現在通行止め、南側の陣馬の湯に下るコースのみ通行可能です。

明王峠手前にあるピーク(萩の丸)まで、ゆるやかに登り返します。ちなみにハマイバ丸(大菩薩連嶺)・檜洞丸(丹沢山塊)などと同様に「丸」という地名がピークを表します。

ひっそりとした萩の丸山頂。山名表などはありませんが、ベンチが設置されています。

萩の丸からゆるやかに下り、ほんの少し登り返すと明王峠に到着です。ここから南側へ進むと、JR相模湖駅に下山することができます。

明王峠の茶屋は建物のみ残っており営業していませんが、トイレは使用可能です。

明王峠から、ゆるやかな登山道を下っていきます。

下りきったら底沢峠に到着です。ここから北側の陣馬高原キャンプ場や陣馬高原下バス停に下ることができます。

少し進むともうひとつの底沢峠の道標が。ここから南側のJR相模湖駅に下ることもできます。

底沢峠からわずかに登り返すと、地形図やGPSアプリに・721と記載されているピーク(赤岩山)の山頂直下に出ます。赤岩山周辺の稜線は山火事の延焼を防ぐ防火帯として樹木が伐採されており、展望がよいポイントです。

前方に堂々とそびえているのが、堂所山です。防火帯の稜線に設けられた木製階段を下っていきます。

樹林帯に入ると、堂所山へ直登するコースと巻道との分岐です。標高差30mほどですが、かなり急な登り返しになるので今回は巻道を利用します。

巻道とはいえ完全に平坦ではなく、多少のアップダウンはあります。ここで、堂所山直登コースと合流します。

次の無名のピークにも、稜線を直登する登山道と右側に巻道があります。

さらに次の無名のピークにも、稜線を直登する階段状の登山道と右側の巻道があります。どちらを進んでも、ピークの先で登山道は合流します。

地形図やGPSアプリに・673と記載されているピークにも、右側(南面)に巻道が設けられています。

この区間には、巻道ではなく一般登山者が立ち入ることのできない作業道との分岐も存在します。道標をしっかり確認しながら、進みましょう。

このあたりから登山道は、稜線上をたどるものと稜線右側(南面)をトラバースするものが、2車線道路のように並行して続いています。

この[23]〜[24]区間はどちらを通っても同じ標高差を登る必要があります。ただし巻道であれば[24]先の地形図やGPSアプリに・696と記載されているピークへの階段を回避してトラバースできるというメリットは享受可能です。

2車線道路は笹やぶを挟んで延びていますが、ここはどちらを通っても同じ場所に合流します。

景信山に登頂しない巻道との分岐です。ここはせっかくなので景信山に登りましょう。

景信山へは、階段状の登山道となります。一歩一歩、足を進めましょう。

階段を登り切ると、登山道の右手に景信山の山頂が見えてきます。

山頂には三角点 かげ信小屋・景信茶屋 青木の2軒の茶屋があります(営業は原則週末・休日のみ)。

トイレは登山道を直進して小仏バス停方面に少し下った場所にあります。ここからJR中央線・高尾駅へ接続する京王バス・小仏バス停までは1時間弱の道のりで下山できるので、エスケープルートとしてもおすすめです。

景信茶屋 青木前のベンチ・テーブルからは、これからめざす城山・高尾山の稜線を一望できます。

陣馬山も含め相模原を楽しむ情報満載

ザメディアジョン(出版) 相模原の楽しみ方

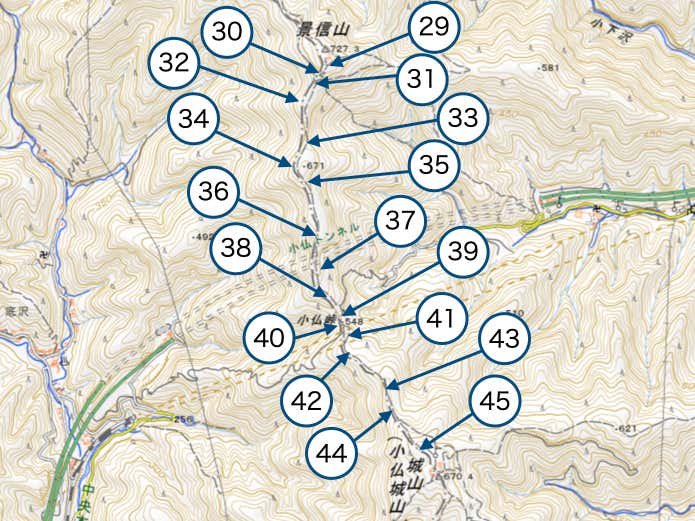

Section2:景信山〜城山(55分)

このセクションは小仏峠までが下り、その先が城山への登り返しとなります。旧甲州街道の要衝でもあった小仏峠周辺には、古道の面影を感じ取ることもできます。

城山への登山道は、景信茶屋 青木前のベンチ・テーブルがあるテラスの右端から始まります。最初は、コンクリート舗装された草原の中を下っていきます。

やがて森の中に入ると、急なジグザグの下りとなります。

景信山を通らない巻道と合流しました。ここを直進します。

さらにゆるやかに下っていくと左手(東方向)の樹林が開けて、八王子市街を一望できます。

地形図やGPSアプリに・671と記載されているピーク(ヤゴ沢ノ頭)へ、ゆるやかに登り返していきます。

登山道はヤゴ沢ノ頭を通らず、その山頂直下を進みます。関東ふれあいの道の石碑がある付近から、ふたたび下りとなります。

中央自動車道・小仏トンネルが真下を貫く付近まで、ゆるやかな下りが続きます。

一部、急な斜面をジグザグに下る区間もありますが…。

ふたたび、さらにゆるやかな下りが続きます。

洗堀(登山道が周囲よりも低く溝のようになっている)状の登山道をジグザグに下ると、前方に小仏峠が見えてきます。

小仏峠周辺は廃屋を挟んで南北に広場があります。タヌキの像がある北側の広場にはベンチ・テーブルが設置され、ここからも40分ほどでJR高尾駅へ向かう京王バス・小仏バス停に下山することができます。

明治天皇が1880年に甲州街道を遠って小仏峠を越えた際の「小仏峠御休所趾碑」がある南側の広場にも、ベンチ・テーブルや東屋が設置されています。

東屋の手前から西側へは、旧甲州街道を通ってJR相模湖駅に下山する甲州古道コースが延びています。

小仏峠からは、いきなり急な木製階段が始まります。左側に巻道らしきルートも見えますが、同じ標高差を登らなくてはいけないため、こちらも後半は階段になります。

標高差にして30mほど登ってルートが大きく左に曲がる場所が浅間台です。登山道が一気に平坦になり、ベンチも設置されています。

ところどころ階段が設置された登山道を、ゆるやかに登り返していきます。

巻道との分岐に到着しますが、城山山頂を経由しない巻道は2023年現在通行止めです。右側の階段を登っていきます。

巻道との分岐から先は、階段や木の根が露出した標高差40mほどの急斜面が続きますが、ベンチが設置された平坦な広場に出れば城山山頂は目前です。

城山山頂からは、これからめざす高尾山の背後に八王子市街の眺望が広がっています。

山頂には春美茶屋・城山茶屋の2軒の茶屋があります(こちらも営業は原則週末・休日のみ)。味噌仕立て・醬油仕立てとそれぞれ趣向の異なるなめこ汁など、茶屋グルメも楽しみです。

トイレは、山頂北側へ少し下った広場に設置されています。

高尾陣馬エリアのベストセラー詳細登山地図

吉備人出版(出版) 守屋 二郎作成・解説・踏査 守屋 益男(初版作成) 新版改訂 高尾山登山詳細図 全132コース 1:12,500 (首都圏登山詳細図)

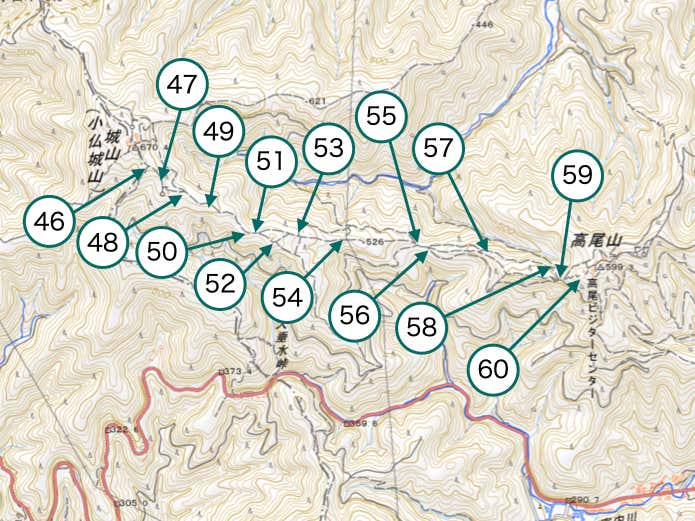

Section3:城山〜高尾山(60分)

このセクションは、階段や木道がほぼ全区間整備された歩きやすい縦走路です。後半はもみじ台を経由する稜線沿いの階段ルートともみじ台の北面直下をトラバースする巻道ルートに分かれますが、今回は巻道ルートを利用しています。

城山からはすぐに階段状の下りが始まります。すぐに右手に大垂水峠へ下山する分岐がありますが、大垂水峠は停車するバスの本数が1日3往復のみと極端に少ないので事前に調べておく必要があります。

さらに木道と階段を進んで、笹原の中を下っていきます。

2023年現在は通行できない巻道と合流して、さらに下っていきます。

ところどころ、ベンチやテーブルが設置された休憩スペースが登山道脇に現れます。

左側に連なる稜線は、高尾界隈では珍しい破線(バリエーション)ルートである小仏城山北東尾根です。

下りきると、一丁平展望台を経由する右側の稜線上のコースと、北面をトラバースする左側の巻道との分岐です。この巻道は、例年4月中旬には桜のトンネルとなる場所です。

一丁平展望台には東屋や展望案内板が設置されており、丹沢山塊や富士山を眺望することができます。

展望台から階段を下ると巻道と合流し、左手にトイレがあります。右手は一丁平園地となっており、ベンチやテーブルも多数。桜や紅葉の時期は、ハイカーの憩いの場になります。

登山道はさらに下り、送電線をくぐります。

下りきった場所が、大垂水峠分岐です。大垂水峠からの登山ルートが、ここで合流します。

右側の階段を進むともみじ台、トイレや茶屋・細田屋がある場所です。今回は左側の巻道を進みます。

巻道といっても完全に平坦なわけではなく、ゆるやかに高尾山へと登り帰していきます。

こちらは作業道との分岐。誤って入り込まないように注意しましょう。

もみじ台経由の道、高尾山頂直下を周回する自然研究路5号路など複数のルートが合流します。ここにもベンチが設置されています。

高尾山の山頂へは石段がひたすら続きます。この縦走コースで最後の山への最後の頑張りどころです。

石段を登りきれば、高尾山頂の大見晴台です。晴れていれば富士山・丹沢山塊の眺望が見事なポイントです。

山頂周辺には曙亭・大見晴亭・やまびこ茶屋などの茶屋があり、名物・高尾そばなどを味わうことができます。

曙亭の横にはビジターセンターがあり、トイレも併設されています。

おなじみの山頂看板は、混雑時は記念撮影の順番待ちができるほど。標高599.3mの二等三角点・高尾山は看板の後ろの石垣に囲まれた場所に設置されています。

山と溪谷社(出版) 高尾山ハイキング案内

Section4:高尾山〜高尾山口駅(100分)

最後のセクションは舗装された自然研究路1号路を下ります。薬王院有喜寺の境内を通って、ケーブルカー高尾山駅・リフト山上駅を経て山麓をめざします。

高尾山でもっともメジャーなコースとはいえ、街灯などは設置されていません。ここまでの縦走で時間を消費して日没時刻が迫っていたり、体力を消耗しているようであれば、ケーブルカーやリフトで下山してもよいでしょう。

高尾山頂からわずかに下って、4号路・5号路と合流した場所にある大見晴園地トイレ。2階建てで山頂のビジターセンター脇のトイレよりも大規模です。

左手の階段は、日影沢方面へ下るいろはの森コースへの入口です。

この付近はムササビの生息地ですが、夜行性のため昼間にその姿を見ることはできません。

ここから、薬王院の境内に入ります。最初に見えてくる堂宇は境内の最も奥にある冨士浅間社と奥之院・不動堂です。

奥之院から階段を下ると、朱塗りの本社裏に出ます。左の坂道を下れば本堂前に直接出ることも可能です。

本社前の鳥居をくぐって階段を下ると、本堂前に出ます。御本尊である飯縄大権現が安置されており、護摩祈祷も行われている薬王院の中心的存在です。

本堂前から朱塗りの仁王門をくぐって階段を下ると、御祈祷・御朱印の受付所などがあります。

大天狗・小天狗の像を見ながら、四天王像が安置された山門をくぐって参道に出ます。

山門から続く参道沿いの杉並木は、樹齢を重ねた巨木が多いことで有名です。中でも最大級なのが天狗の腰掛け杉で、樹高約60mという堂々とした姿です。

権現茶屋の先で、コースは左手の女坂(坂道の下り)と右手の男坂(階段の下り)に分岐します。今回は男坂を進んで、108段の階段を下りましょう。

女坂と合流して参道を進むと、浄心門をくぐって薬王院の境内とはお別れです。沿道にある蛸杉は、1号路のシンボルのひとつです。

さる園・野草園を過ぎて、ケーブルカー高尾山駅への入口を左手に見ながら進むと展望台へ。東京都心方面の眺望もみごとです。

オレンジ色の屋根が目印のリフト山上駅を右下に見ながら、やや急な坂道を下っていきます。

やや下ると登山道は大きく右にカーブして、圏央道・高尾山トンネルの上を進んでいきます。

やがて1号路はジグザグのヘアピンカーブが4つ続く急な下り区間に変わりますが、直進して金比羅台園地に寄り道してみましょう。金毘羅社と東京都心を見渡す展望台があり、春のツツジや秋の紅葉も美しい場所です。

金比羅台園地からの下りは階段状の坂道で、やがて1号路の舗装路と合流します。

最後のヘアピンカーブを過ぎると、ややなだらかな下り坂に変わります。

このあたりも、幹が太い杉の巨木が多い区間です。

このゲートまで来れば、1号路はゴール間近。左手に不動院、右手にケーブル・リフト乗り場を見て、蕎麦屋・髙橋家の脇を左手の路地へ入ります。

京王線・高尾山口駅のホームが見えてきました。陣馬山からの長い縦走も、ようやくゴールです。

ゴール後は駅直結の京王高尾山温泉 極楽湯で汗を流すもよし、周辺に点在するそば屋などで下山メシを楽しむもよし、それぞれのスタイルで縦走の達成感をより味わい深いものにしてください。

わかりやすい情報やアドバイス満載

山と渓谷社(出版) 佐々木 亨(著者) 増補改訂版 詳しい地図で迷わず歩く 奥多摩・高尾500km