山で遊ぶことって環境への負担はないんだろうか?

山頂からの景色、豊かな自然に癒やされる静かな森歩き、そして、たくさん歩いた後に食べるごはんのおいしさなど、登山の魅力にハマってから十数年経った編集部大迫。

普段の生活でも「自然環境への配慮」についてさまざまな情報を目にするようになり、ふと頭をよぎったことがあります。

それは

「山で遊ぶ時に、自然への配慮はできているのか?」ということ。

そんな気持ちを解消するべく情報を調べていると、とあるイベントを発見!

今回見つけたのは、「LNTの7原則をハイキングしながら楽しく学ぼう!~LNTの日本の第一人者 岡村泰斗さんによるガイド~ 」というイベント。

アウトドアを楽しむ人の足もとを支えるだけでなく、社会に前向きな変化をもたらすための活動をしているKEENと、環境へのインパクトを最小限にしながら健全な自然環境維持を目指す団体のLEAVE NO TRACE JAPAN(リーブノートレースジャパン※以下 LNTJ)が開催したものです。

イベントで学んだことを紹介する前に、まずはLNTJが提唱しているLeave No Traceという考え方について知っていきましょう。

自然を楽しみ、環境にやさしくなるための考え方

Leave No Trace(以下:LNT)とは、「環境配慮のテクニックが詰まった環境倫理プログラム」のこと。

すべての人が環境への影響を最小限にするための原則が7つあります。その原則は、最新の生態学や土地管理、野外教育の情報や原理の実践・評価を行ったうえで更新されていく仕組みです。

LNTの7つの原則って?

例えば、山で歩く時は自然保護の観点から、登山道から外れずに歩くことが大切です。

しかし、実際に山に行くと、人とすれ違う時など、どうしても登山道を外れないといけないシチュエーションに出会います。

そんな時に、ただやみくもに登山道をそれて避けるだけではなく、足を置いた場所へののふみつけの影響を少なくするにはどうしたらよいのか?というポイントが記載されています。

だからこそ、ただ単に自然の中で遊ぶためだけではなく、環境に与えるインパクトを最小限にしながら楽しむためのテクニックの普及が大切なんですね。

なんとなくLNTの概要がわかってきたところで、イベントで紹介された7つの原則に沿った具体的な行動を見ていきましょう。

”環境への配慮”は我慢ではなく、もっと山を楽しむコツだった!

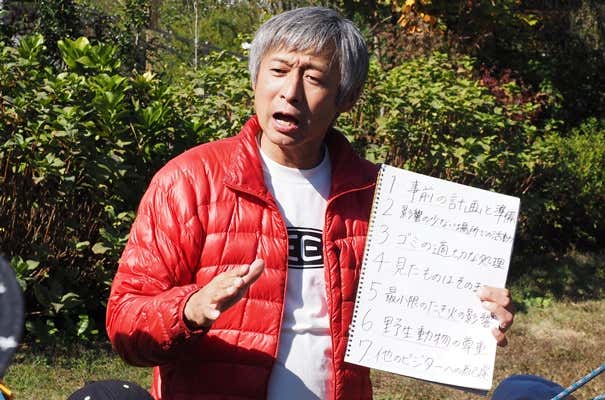

今回のイベント講師は、全国でLNTの普及と指導者育成を行っている岡村泰斗さん。イベントは東京の高尾エリアで行われたため、7つすべての原則について解説があったわけではありませんが、自然を楽しむため発見がありました。

【1】環境配慮という視点での、計画の大切さ

【2】足もとに関する意外な発見

【3】配慮するべきは、自然環境だけでない

【1】環境配慮視点での、計画の大切さ

事前計画が安全に山を楽しむための準備として重要であることは、登山をやっている人であればほとんどの人が知っているのではないでしょうか?

しかし、環境配慮という視点で考えてみても、事前計画はとても大事なものでした。

①しっかりとした計画は危険と環境への不要なインパクトを減らす

無茶な計画は、その計画自体の実現が難しく焦ってしまい、登山の安全性を低下させます。さらに安全面だけでなく、環境への影響という点で考えてみても、良いことではありません。

例えば、緊急でビバークが必要になった場合、登山道をそれた場所などで停滞するため、本来与える必要のなかったダメージを与えることになります。キャンプ地であれば人がテントを張ってすごすことが想定されていますが、そうでない場所の場合、同じように過ごしてもそのダメージは大きくなってしまうため、できるだけさけなければいけません。

イベントでは、その場で想定する行動時間、山行などの目的を提示され、グループで話しあってルートを計画。また、下山のルートもきちんと地図と地形を照らし合わせながら歩くことで、参加者は周りの環境をよく観察していました。

②事前準備でゴミも減らせる

事前の計画で「どれくらいの行動食が必要なのか?」「どういった食事をするのか?」を考えておくことで、エネルギー不足にならないように準備できるだけでなく、山に持ち込むゴミの量を少なくできます。

また、小さな積み重ねにはなりますが、軽量化にも繋がり、結果的に快適な登山にもつながります。

参加者が持ってきた行動食をグループで発表するシーンがありました。それぞれの人が「なぜ、その行動食を選んだのか?」ということを意見交換することで、自分だけは気づかなかった行動食選びのポイントが知れたようです。

持ち込むゴミの量を減らせば、山がゴミで汚れる可能性が減るっていうのは当たり前ですが、具体的な方法がわかったのは良かったです。

完璧な正解ではなくても、できる配慮の数を増やしていくことが大切です。

【2】足もとに関する意外な発見

シューズ選びも環境配慮視点で考えると興味深いことがわかりました。

1つは、ソールの硬さです。

例えば、固い岩のような場合はどちらのソールでも影響はあまり変わりませんが、柔らかい土の場合は固いシューズのほうがインパクトが大きくなります。

快適に登山を行うため、岩稜帯を歩く場合や荷物が重い時は、しっかりしたソールのシューズを履くことは安全面から考えて定石です。

快適に登山を行うため、岩稜帯を歩く場合や荷物が重い時は、しっかりしたソールのシューズを履くことは安全面から考えて定石です。

しかし、高尾山などの土が多いような場所の場合、安定して歩けるのであれば、柔らかいソールのシューズを選択することが環境へのインパクトも減らすことにつながります。

足の裏に隠れたお土産にも要注意!

忘れられがちな、下山後のシューズの掃除。

山を歩いたあとにソールを掃除してみると、土以外にもさまざまなものが付着していることがわかります。

LNTの原則である「見たものはそのままに」という、地域が持つ独自の自然環境を保ち続けるという観点があります。そういった視点で見てみると、他のエリアに種などを持ち込まないように、その場で早くシューズの掃除をすることが重要です。

下山後は忘れず土を落としましょう。

配慮するべきは、自然環境だけでない

山にはいろいろな人が訪れます。そんな周りで自然を楽しんでいる人への配慮も忘れないようにしましょう。

山にはいろいろな人が訪れます。そんな周りで自然を楽しんでいる人への配慮も忘れないようにしましょう。

イベントでは、登山道の真ん中に座っている人の横を通ったり、後ろから速いスピードで追い抜いたり、大声を出して話したりするなど、実際にロールプレイングを行いました。

その時に感じた感想をお互いに共有することで、教科書的な情報として習得するだけでなく、実体験として参加者の印象に残っていました。

やれることからやってみて、自分なりのバランスを見つけていこう

今回イベントに参加してLNTについて感じたのは

ということ。

今回の参加者のレベルは継続的に登山をする人から、今回が初めての山歩きという人もいました。

そのような登山レベルの差はありながらも、LNTの原則ひとつひとつは具体的に行動に移せるものが多く、体感しやすいのも魅力の1つ。

常に状況が変わるアウトドア環境だからこそ、単純な答えだけでなく、その時々にあった行動を導き出せる力を身に着けたいですね。自然の中で長く遊び続けるために、環境にやさしいスキルを身に着けていきましょう。

Leave No Traceが気になった人は動画を見てみよう

取材協力:Leave No Trace Japan

KEEN