アイキャッチ画像撮影:YAMA HACK編集部

冬におすすめ!山梨県の低山登山の魅力って?

すっかり寒くなり、いよいよ冬山シーズンに突入!しかし本格的な装備や技術が必要な雪山登山は無理だから、冬は山登りはお休み……と思っていませんか?

そんな人におすすめしたいのが、低山での山歩き。花・新緑・紅葉などはありませんが、落ち葉を踏み締めながら歩く静かな冬枯れの道は、この時期ならではの登山の醍醐味です。

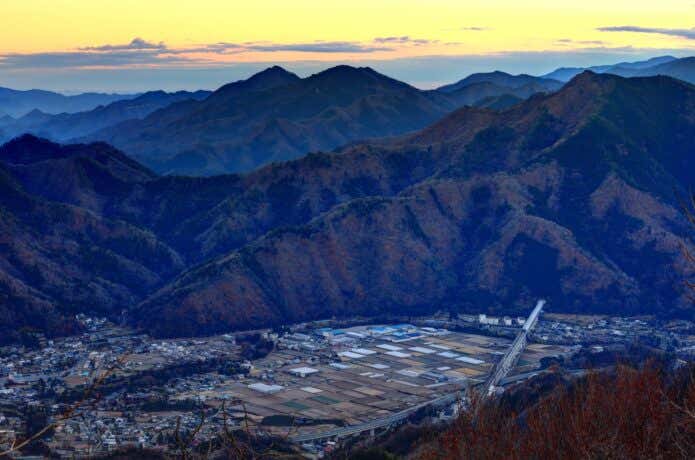

さらに冬は広葉樹の多くが落葉しているため、木々の間からの展望が良く、他の季節には見ることができない景観を楽しめることも。空気も澄んでいるため、遠くの山までクリアに見渡すことができるのです。

冬の低山で特におすすめの山域が山梨県。内陸部にあるため降雪量が比較的少なく、本格的な雪山登山をしない人も楽しむことができます。

しかも木々の間や山頂から望むことができるのは、標高日本一の山・富士山。美しく雪化粧した冬富士は、低山登山の大きなご褒美です。「ダイヤモンド富士」と呼ばれる富士山頂から昇る朝日や富士山頂に沈む夕日を鑑賞できる山もありますよ。

今回は山梨県にある、富士山の大パノラマが広がる人気の低山を5座紹介します。

富士山の大パノラマを楽しむ前に……知っておいてほしい事実

そんな山梨県の低山ですが、天候によっては登山道に積雪がある場合もあります。また気温が低いため、地面が凍結していることも。落ち葉に覆われ見た目ではわかりにくい場合もあるので、斜面は特に要注意。安全に登山を楽しむためには、こうした冬特有の条件を認識する必要があるのです。

山梨県の冬の山岳遭難は富士山を望む低山が多数!

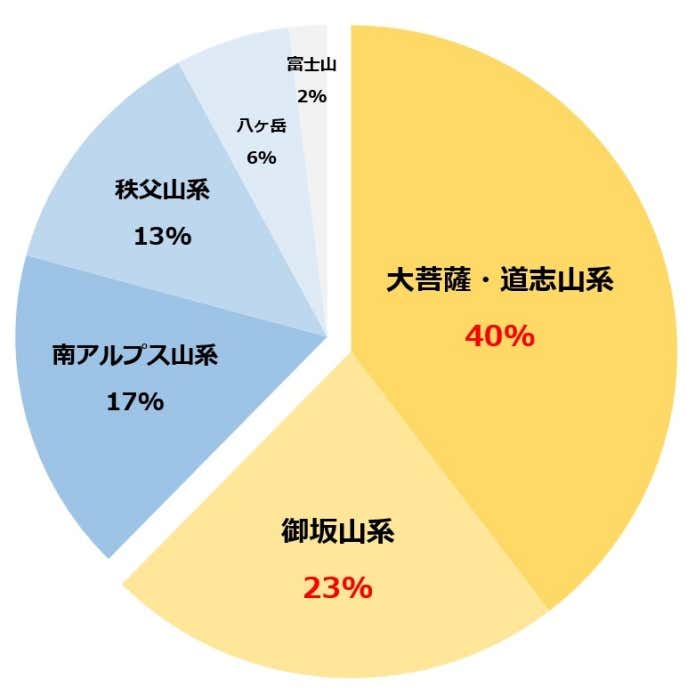

これは2019年〜2022年の冬シーズン(12月〜2月)に、山梨県内で発生した山岳遭難の山系別の発生件数の割合です。

本格的な雪山登山となる山域の件数を圧倒的に上回るのが、大菩薩・道志山系(大菩薩連嶺や中央線沿線の山々)と、御坂山系(三ツ峠山など富士五湖周辺)での件数。

実は「富士山のパノラマを楽しむことができる低山」での山岳遭難が、全体の6割以上の件数を占めているのです。

山梨県の低山ではどんな山岳遭難が発生している?

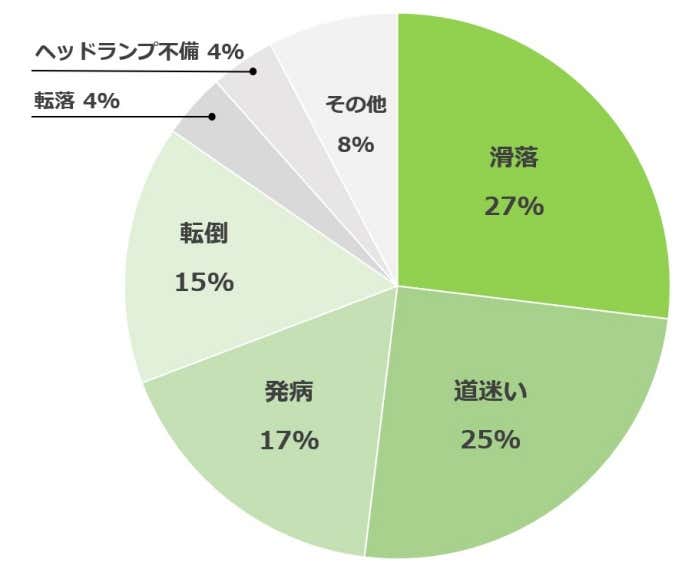

続いて紹介するのは、2019年〜2022年の冬シーズン(12月〜2月)に、山梨県内で発生した山岳遭難の原因別の発生件数の割合です。

どのような原因で実際に山岳遭難が発生しているのかを、具体的に見ていきましょう。

滑落

滑落による山岳遭難14件のうち多くは雪山登山のフィールドである南アルプス山系・八ヶ岳・秩父山系で発生していますが、鬼ヶ岳(1,738m/御坂山系)・滝子山(1,610m/大菩薩・道志山系)などの低山でも遭難事例が。

2020年12月には笹子雁ヶ腹摺山(1,358m/大菩薩・道志山系)で、死亡事例も発生しました。

道迷い

道迷いによる山岳遭難13件のうち、実に11件が御坂山系と大菩薩・道志山系で発生しています。

2020年12月には登山口から2時間あまりで登頂できる低山・たいら山(934m/御坂山系)で、下山中に分岐を間違えたことから道に迷い、救助要請が行われました。

転倒

転倒による山岳遭難8件のうち大半が、御坂山系と大菩薩・道志山系で発生しています。

2019年12月には大菩薩嶺(2,057m/大菩薩・道志山系)から下山中に、木の根につまづいて負傷する事例が発生しました。

発病

ここまでは外的要因による事例を紹介してきましたが、発病による山岳遭難もこの3年間の冬山シーズンで9件発生。その中には20代・30代という若い世代も含まれています。

2022年2月には石割山(1,412m /大菩薩・道志山系)で体調不良を訴えた登山者が、登山道上で倒れ死亡する事例が発生しました。

ヘッドランプ不備

日没時間が早い冬、ヘッドランプの不備による山岳遭難も2件発生しています。2021年1月には三ツ峠山(1,785m /御坂山系)で、下山中に日没を迎えへッドランプを持参していなかったことから行動不能になり、救助要請が行われました。

冬こそ歩きたい!山梨で人気の富士山パノラマ低山5選

ここからは山梨県で人気がある富士山のパノラマを楽しむことができる低山を5つ紹介します。それぞれの山ならではの魅力と注意点もあわせて記載しているので、楽しく安全な登山のためにぜひ参考にしてください。

1.竜ヶ岳(1,485m)

富士五湖でもっとも深い本栖湖の南側にそびえる竜ヶ岳。例年お正月に富士山頂から日が昇る「ダイヤモンド富士」を鑑賞することができるため、特に毎年元旦には初日の出を山頂から見る登山者で賑わいます。

最高点の標高: 1478 m

最低点の標高: 904 m

累積標高(上り): 644 m

累積標高(下り): -644 m

- 【体力レベル】★★☆☆☆

- 日帰り

- コースタイム:約4時間25分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

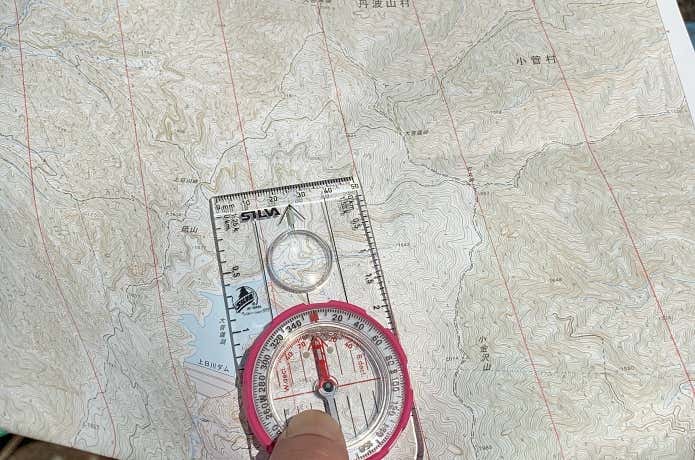

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

途中の休憩所にも東屋があり、富士山を望むことが可能。こちらは12月下旬頃の「ダイヤモンド富士」鑑賞スポット。もちろん昼間に登っても、広い笹原に覆われた山頂から迫力ある富士山を間近に望むことができます。

2.三ツ峠山(1,785m)

数多くの名作を遺した作家・太宰治の随筆『富嶽百景』の舞台となった三ツ峠山。ここからの端正な富士山を作品にするために、多くのカメラマンが集う山でもあります。

富士急行・河口湖駅から富士急バスで登山口までアクセスできる、公共交通機関利用派にもフレンドリーな山。その名の通り 開運山・御巣鷹山・木無山の3つのピークの総称ですが、最高峰はその名もめでたい開運山です。

最高点の標高: 1754 m

最低点の標高: 1253 m

累積標高(上り): 628 m

累積標高(下り): -628 m

- 【体力レベル】★★☆☆☆

- 日帰り

- コースタイム:約3時間10分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

山頂直下の2軒の山小屋(三ツ峠山荘・四季楽園)や、太宰治が滞在した中腹の天下茶屋も通年営業しており心強い存在。山頂からは富士山はもちろん、南アルプスの山並みも一望することができます。

3.滝子山(1,620m)

富士山の大パノラマを堪能できる低山が多い大月市が選定した「秀麗富嶽十二景」の一座。JR中央線の駅からアクセスできるため、公共交通機関を利用しての登山にぴったりの山です。

コースタイムが長く急な登りが続きますが、三ツ峠を前景に堂々たる富士山がそびえる山頂からの絶景は、その苦労を忘れさせてくれます。

最高点の標高: 1577 m

最低点の標高: 454 m

累積標高(上り): 1156 m

累積標高(下り): -1156 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:約6時間5分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

いくつかの登山コースがありますが、今回紹介したのはJR初狩駅からの往復コース。歩行距離は長いものの、途中までは林道沿いの登山コースで比較的なだらかです。

檜平から先は男坂・女坂と一部ルートが分かれます。文字通り男坂の方が岩場が多いので、冬は女坂の往復をおすすめします。樹間からも、富士山を望むことができますよ。

4.大菩薩嶺(2,057m)

日本百名山の一座でもある大菩薩嶺。特に雷岩から大菩薩峠にかけての稜線は、眼下に大菩薩湖を見下ろし富士山を望む見晴らしの良い草原状のルートで爽快感も抜群です。

ただし標高2,000mを超えるため冬は積雪のある場合が多く、風通しの良い尾根上であることから凍結することも。防寒対策に加え、アイゼンの装着も必要です。

最高点の標高: 2036 m

最低点の標高: 1031 m

累積標高(上り): 1111 m

累積標高(下り): -1111 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:約6時間20分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

春から秋は上日川峠(1,587m)までバスや自動車でアクセスできますが、冬はこの林道が閉鎖となるため丸川峠分岐駐車場近くの丸川峠入口(1,028m)からのコースとなります(バスでアクセスの場合はさらに1kmほど山麓の大菩薩峠登山口からスタート)。

雷岩〜賽ノ河原が富士山の展望ポイント。丸川峠からも見事な冠雪の富士山を眺望することが可能ですよ。

5.高川山(976m)

「秀麗富嶽十二景」に選定されている高川山。今回紹介する5座のうち最も低い山ながら、都留市の街並を眼下に富士山が大きくそびえる人気の山です。

JR中央線や富士急行線の駅と駅を結んでの様々な縦走コースが設定できるのも魅力。今回は急登となる男坂・ロープがある急斜面の下りとなるシラノサワコースを避けて、女坂を登り古宿コースを下るルートを紹介します。

最高点の標高: 947 m

最低点の標高: 390 m

累積標高(上り): 576 m

累積標高(下り): -641 m

- 【体力レベル】★★☆☆☆

- 日帰り

- コースタイム:約3時間36分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

高川山は、直下をリニア実験線のトンネルが走っているのも特徴。古宿から田野倉駅までは車道歩きですが、途中には山梨県立リニア見学センターがあり、試験走行日には実験線を疾走するリニアモーターカーを見ることもできます。

「万が一」の事態を切り抜けるために

冬は日没が早いことは前述の通りですが、万が一の山岳遭難発生時には二次遭難(捜索・救助する側が遭難する)を防止する観点からも、夜間の捜索・救助活動は実施されません。

もし山の中で一夜を明かさなければいけない事態に陥った際に重要なのが、予備の食糧・水はもちろん冬の低温による体温低下から身体を守るアイテム。

エマージェンシーシートはもちろんですが、ツエルトを設営すれば“シェルター”に、その中で短時間でもバーナーを炊けば“ヒーター”になりさらに安全に夜を明かすことが可能。翌日の捜索・救助活動によって「生還する」確率がぐんと高まります。

今回紹介した事例も参考に、安全に冬の低山歩きを楽しんでください。

山梨県警察|山岳情報山梨県警察山岳警備安全対策隊【公式ツイッター】

制作協力:山梨県警察