最初の登山用テントに最適!<MSR>ハバハバシールド

初めて登山用テントを買うなら押さえておきたいのが携帯性と居住性、そして設営のしやすさ。重い荷物を持ち慣れない人にとって重いテントは登山の負担、テントでゆっくりと寝ることができなければ翌日の行程にも響きます。また、設営時に慣れないと手間取り暗くなってしまうこともありますし、特に悪天候時はスピーディーな設営が重要に。しかし、いずれも優秀なテントはなかなか見つかりません。

それらのポイントを押さえて、うまくバランスのとれたテントがハバハバシールド。

ハバハバシールドは1、2、3人用の3種類、ダブルウォールの自立式でスペックは以下の通りです。すべて専用のフットプリント(画像左)が別売りされています。

| ハバハバシールド1 | ハバハバシールド2 | ハバハバシールド3 | |

| 定員 | 1人 | 2人 | 3人 |

| ドアの数 | 1 | 2 | 2 |

| 最小重量 | 950g | 1300g | 1550g |

| 総重量 | 1110g | 1470g | 1720g |

| 収納サイズ | 46x10cm | 46x11cm | 51x13cm |

【フライ】

前モデルはコレ

ますます向上した居住性

まずは一番気になる居住性。もともと居住性が高いハバシリーズですが、ハバハバシールドになってますます向上していました。

驚異の弾力性|サイクロンポールで強風でも安心

テントの中にいると一番不安なのが「風」。強風に耐えられないと倒壊することもあり、風が強いと安心して眠れません。ハバハバシールドは厳しい山岳の風に対応した弾力性と耐久性を併せ持つイーストン社のサイクロンポールを使用。強固な耐風性で居住性を支えています。

試しにテントの前部を支えているポールを下に下げてみましたが、強く戻される感覚もなく、柔らかな弾力性を感じました。

ハバハバシールドでは、前モデルのハバハバNXで採用されていた交差部分のハブを省略し、インナーテントの中央もフックで吊るす構造に変更。これによりさらに耐風性がアップしています。

独自のテクノロジーによる高い防水性

テントの防水性能は重要なポイント。レインフライとフロアには、ハバハバNXと同じくエクストリームシールドシステムを採用。これは、一般的な防水コーティングに比べ約3倍長持ちする特殊な加工技術です。テントの中で一番劣化しやすいのは防水コーティングなので、長持ちするのはコスト的にも◎。

上の画像のように防水用のシームテープを貼らない特殊縫製なので、シームテープの経年劣化による防水力低下の心配はありません。また、テープがないので軽量化にも貢献しています。

稜線のテント場でも快適|布部分が増加

ハバハバNXにくらべ大幅にメッシュ面積が減少し布部分が増加。風が侵入する場所が小さくなったので、保温力がアップしています。日本アルプスに多い稜線のテント場は強風を受けやすく、夏でも寒くなりがち。こういう状況にも対応したことが、“日本の山岳シーンにより対応”したポイントです。

前室は荷物置き場には十分なスペース

前室は靴置き場として十分なスペース。ハバハバシールド2と3は、これが両側2ヶ所にあるので、かなり余裕があります。

様々な工夫がこらされたレインフライ

レインフライのファスナー部分にはレインガーター(雨どい)が付いています。雨降り時や雨上がりにテントから出入りする場合、雨だれがこれを伝わるので、体が濡れにくくなる仕組みに。ちょっとしたことですが、うれしい機能です。

出入口は少し小さめだけどシンプル開閉

出入口はテント長辺側の約半分、ハバハバNXに比べると小さくなり、上下2か所のファスナーで直線的に開閉する仕様(画像緑部分がファスナー)です。

ハバハバNXと見比べると一目瞭然。開放感は少なくなりましたが、ハバハバシールドはファスナーの距離が短く、直線になったので開閉は早くなっています。

前モデルではダブルファスナーの閉じた位置を探したり、曲線部分の開閉がスムーズではなかったりなど、手間取ることがありましたが、開閉がシンプルで操作しやすくなっています。

立ち上がり気味の壁で広く感じる室内

ハバハバは前モデルを含め、前後左右の壁部分が立ち上がった独特の形状のため、テント上部が広くなっています。

フロアは2人用としては標準的な広さですが、頭の部分に余裕があるので座っていても狭さを感じません。

テント内にはメッシュポケットが前後左右4カ所、ループも何カ所かあるので、それらを有効に使えば、室内をもっと広く使えそうです。

ちょっとしたことですが便利になったポイントが、フロア側のメッシュポケットのコーナーにケーブルホールが付いたこと。例えばメッシュポケットの中にスマートフォンを入れたままイヤフォンを接続するなど、便利に使えます。

ちょっとしたポイントがもう1つ。画像の赤丸部分はテントの出入口ドアを止めておくことができるループになっており、差し込むだけでドアを止めておけます。前室のものを取る時など、ちょっと開ける時は便利です。

メッシュは閉め切りできないので使用シーンに応じて工夫を

出入口ドアは布とメッシュを組み合わせた1枚構成。布とメッシュが重なった2枚構成であれば布やメッシュの面積を調節できますが、ハバハバシールドはそれができません。

前後左右にあるメッシュパネル部分を閉め切ることができないので、冷たい風が吹き込むような寒い時期には不向きです。もともとスリーシーズン用なので冬は対応していませんが、春や秋の中高山の夜は冷え込むので寒いかもしれません。保温力の高いウェアや寝袋を用意するなど、シーンに応じて工夫すると良いでしょう。

夏の低山や海辺など、虫が気になる場所ではドアを閉め切らざるをえずに暑さを感じそうですが、その分軽量化に貢献しているポイントでもあります。

迷いが少ない前後左右対称型|スムーズな設営が可能

居住性についてわかったところで、ここからは“設営のしやすさ”と“携帯性”について見ていきましょう。

セット内容は、画像左から、ポール、インナーテント、レインフライ、ペグ8本&ガイロープ4本セット、スタッフサック。スタッフサックは開口部が大きく開くので収納が簡単です。

設営撤収はいたって簡単。手順的には以下の通り、撤収はこの逆です。初めての設営で所要時間およそ10分程度、特に迷うこともなく完了。

①.インナーテントを広げてペグダウンする

一見複雑に見えるポール構造ですが、ポールを広げるとハブに自動的に入ってしまい、ほとんど何も考えることなく連結されました。

また、ハバハバシールドのレインフライとインナーテントは、出入口が1箇所の1人用を除いて前後左右対称形なので、設営時に「前?後?」とか迷いなく完了します。

これらがスムーズに設営できる要因。初心者にもやさしい作りですね。

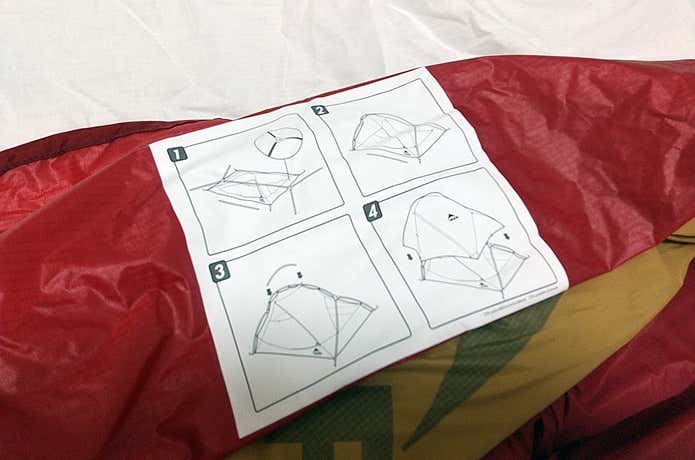

ちなみにスタッフサックの開口部の裏には簡単な設営方法が貼ってあります。一目でわかりやすく書かれており、設営の助けに。

軽い上に、折りたためばザックにきれいに収まる大きさに

こうすれば、中型ザックにもすんなり収まるサイズに。

総重量も2人用で1.5kgを切る軽さで、前モデルよりも290g軽量化しています。収納しやすく重量も抑えられているため、携帯性は問題ありません。

<MSR>フリーライトとはどう違う?

MSRにはハバハバシールドと同じダブルウォール自立式軽量テントにフリーライトがあります。どちらも、軽量性と快適性を両立したテントですが、重量は2人用でフリーライトのほうが410g軽量です。

大きな違いは、

・フリーライトのインナーテントは、ほとんどがメッシュ、通気性抜群だが寒さには弱い

・ポールやテント素材はハバハバシールドほど耐久性を重視していない

・フリーライトのレインフライはインナーテント全体を覆っていないので軽量だが、風雨の際の防水性が不安

つまり、

・高山のような冷え込みがあり、かつ、強風が予想される場合はハバハバシールド

・比較的暖かな季候の中、過酷な環境が予想されないような場合はフリーライト

が、おすすめです。

| フリーライト2 | ハバハバシールド2 | |

| 定員 | 2人 | 2人 |

| ドアの数 | 2 | 2 |

| 最小重量 | 910g | 1300g |

| 総重量 | 1060g | 1470g |

| 収納サイズ | 46×11cm | 46×11cm |

高山から低山までスリーシーズンのテント泊におすすめ

山岳でのテント泊では、縦走距離を稼ぐ移動性重視の人もいれば、じっくり山を楽しむ人もいます。このハバハバシールドはどちらかというと後者の人向き、実際に使用してみてそう感じました。

ハバシリーズのよさである居住性は維持しつつも携帯性アップ、しかも日本の高山にも対応し快適性もアップしたハバハバシールドは、設営も簡単で初心者にもやさしいテント。高山から低山までスリーシーズンのテント泊におすすめです。

MSR ハバハバシールド1

MSR ハバハバシールド2

MSR ハバハバシールド3

▼こちらもおすすめ