読書の秋……山の本で秋の夜長を楽しんでみませんか

いよいよ秋本番。Instagramなどに投稿される山岳紅葉を見ながらため息をついている、そこのあなた!山に行かなくても山に浸ることはできますよ。

「読書の秋」とも言われるこの季節……本を読みながら山の風景を想像したり、登山に役立つ知識を学ぶのにも秋は格好の季節。今回はオススメの「山の本」を、ご紹介します。

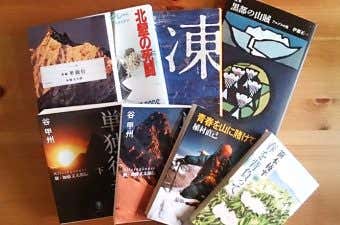

この秋、読んで欲しい!「山の本」10選

それでは早速オススメの「山の本」をご紹介!

と様々なジャンルから選んでみました。

マークスの山(高村薫)

南アルプス林道・夜叉神峠で発生した一家心中と、白峰三山と鳳凰三山の間を流れる野呂川の工事現場で発生した殺人事件。そして同時期に北岳の山中で発見された白骨死体。この3つの事件が複雑に絡み合いながら、物語は進んで行きます。

様々な偶然が重なって次第に明らかになる、16年前の死体遺棄事件。権力の壁にも翻弄されながら、その謎を解き明かして行く刑事たちの人間模様も相まって、特に終盤はページをめくる手が止まらなくなりますよ。

クライマーズ・ハイ(横山秀夫)

1985年8月12日に発生し520人という単独機では世界最多の犠牲者を出した、日本航空123便墜落事故。その取材に奔走する地元新聞記者たちの「アツすぎる」人間ドラマを描いたのが本書です。

墜落現場となった奥秩父山塊の御巣鷹山(正確には高天原山の尾根)と交錯するのが、この事故が起こらなければ主人公が挑むはずだった谷川岳・一ノ倉沢の衝立岩。時を越えて、世代を越えて……要所で挿入されるこの一ノ倉沢での描写も見逃せません。

クライマーズ・ハイ(横山秀夫)

山女日記(湊かなえ)

学生時代以来、山から遠ざかっていた著者が「山での取材」を提案した編集者と日本各地の山に登り、そこで得たインスピレーションを元に書かれた作品。近年、続編も発行されました。

妙高山・火打山・槍ヶ岳・白馬岳・金時山……馴染みのある山名が付けられた各章の語り手は、それぞれ何かしらの結び付きがある女性たち。一つひとつの登山の過程で語り手の胸に去来する想いや独白は、30代〜40代の女性なら必ず何かしら共感できるものがあるでしょう。

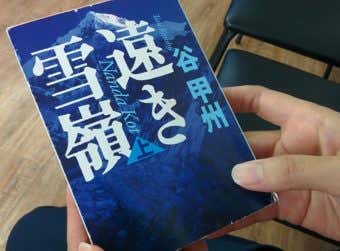

神々の山嶺(夢枕獏)

1953年5月29日、イギリス隊(国籍はニュージーランド)のエドモンド・ヒラリーとネパール人シェルパであるテンジン・ノルゲイによって成し遂げられた世界最高峰・エヴェレスト(8,848m)の初登頂。そのニュースは先日亡くなったエリザベス女王戴冠式の当日に届き、イギリス全土が喝采に包まれました。

しかしその約20年前に初登頂を果たしていたかもしれない登山家がいたのです。彼の名はジョージ・マロリー、1921年〜1924年にかけて派遣された同じくイギリス遠征隊の主要メンバーです。

この謎を解くべく奔走する男たち……そのモデルには、日本の山岳史を代表する登山家も。「何故山に登るのか・そこに山があるから(Because it’s there.)」という問答も、マロリーがエヴェレストにかける想いがルーツなのです。

神々の山嶺<上>(夢枕獏)

神々の山嶺<下>(夢枕獏)

黒部の山賊(伊藤正一)

三俣山荘・水晶小屋・雲ノ平山荘・湯俣山荘など、文字通り”北アルプス最深部”の山小屋たち。太平洋戦争後、三俣山荘・水晶小屋の所有者となり、雲ノ平山荘・湯俣山荘を造った伝説の小屋番・伊藤正一さんによる著作です。

約70年前の戦後の動乱期、書名の通り「山賊」という呼び名が相応しい人々が闊歩していたこの山域。現在の賑わいからすると信じられないエピソードが連続しますが、全ては事実です。北アルプス登山史の、意外な側面を知るのにはもってこいの名作ですよ。

YAMA HACKでも人気の山岳ライター・高橋庄太郎さんによるあとがきも必読です。

下山の哲学(竹内洋岳・川口穣)

世界に14座存在する8,000m峰、この全てに登頂した唯一の日本人が登山家・竹内洋岳さんです。その特筆すべき点は、登頂を果たした後、きちんと無事下山を果たしていること。たとえば人類が初めて8,000mの頂に立ったアンアプルナ(8,091m)の死亡率は3割以上、登頂したものの無事下山できなかった登山家が3分の1という恐るべき事実があるのです。

とは言え、竹内さんの8,000m峰チャレンジも苦難の連続。エヴェレスト登頂時は、死を覚悟したと記されています。しかし竹内さんは生還し、その後の大記録を打ち立てました。

登頂するだけで困難な8,000m峰、しかし下山=生還までを目標にしていた竹内さんのスタンスも感じ取れる本書。無事下山までが登山……当たり前のようで大切なことを教えてくれる一冊です。

下山の哲学(竹内洋岳・川口穣)

日本百名山(深田久弥)

あなたは日本百名山のうち、何座に登頂していますか。その数をSNSのプロフィール欄に記載する人も多く、たくさんの登山者にとって日本百名山の完登が目標やモチベーションになっています。

しかしYAMA HACKが以前実施したアンケートでは、深田久弥の「日本百名山」を読んだことのない人が約8割という衝撃の事実が判明。初版が1964年と古く筆者がこれらの山に登ったのは大正〜昭和中期、意外と「読みにくそう」という印象を持たれがちでもあります。

とはいえ日本百名山を目指している人にはぜひ手にとっていただきたい一冊、各山が一章ずつで構成されているので、通読せず気になる山だけ「つまみ読み」をしても楽しめるでしょう。

山の目玉(畦地梅太郎)

この絵、どこかの山小屋やそのグッズで見かけたことはありませんか。先に紹介した「黒部の山賊」の表紙にも登場する飄々とした雰囲気の山男、これらを描いたのが“山の版画家”と呼ばれた畦地梅太郎です。

彼の故郷である愛媛県を代表する山・石鎚山をはじめ、北アルプス・九州・尾瀬・奥秩父・丹沢など様々な山を訪れた紀行文である本書。単なる旅行記ではなく、その画風同様に味わい深い文章で回想やエピソードが綴られています。

巻頭カラーの山男の作品集や、随所に挿入される山を題材にした版画作品も相まって、飽きることがない一冊です。

山岳写真大全(中西俊明)

「山岳気象大全(猪熊隆之著)」「山岳読図大全(村越真著)」など、各分野のエキスパートが著者に名を連ねる山と渓谷社の山岳大全シリーズ。その中でも多くの人が楽しく読むことができるのが本書です。

せっかく山に登ったら、その絶景をステキな写真に残したいのが人情。岩稜・雲海・湿原など被写体ごとに撮り方のコツがまとめられ、構図の作り方などのアドバイスも充実です。

基本的に一眼レフカメラ向けに書かれた本ですが、スマホ撮影でも十分参考になる内容ですよ。

雪山登山(天野和明)

この冬から雪山登山に挑戦したいと思っているあなた、ぜひ秋のうちにその基礎を学んでおきましょう!

石井スポーツ登山学校校長でもある国際山岳ガイド・天野和明さんが、登山学校の実習さながらのわかりやすさで雪山登山の様々な知識や技術を解説する一冊です。

装備の選び方から計画の立て方、そして雪山での歩行テクニックなど様々な知識を体系化して網羅。写真や図も多用され、理解しやすい工夫が盛りだくさんですよ。

手のひらに山の世界を!

さあ、あなたが気になる一冊は見つかりましたか。山に行けなくとも、手のひらに本を広げるだけで、そこには山の世界が。

もちろん山小屋やテントの中でのひとときのお供にもオススメ!お気に入りの本をザックに入れての山登りを充実させるためにも、役立ててください。

出典:PIXTA(本を通じて山の世界へ!)

出典:PIXTA(本を通じて山の世界へ!)