知ってるつもり?フリースって、こんな素材です

まず、フリースとはどのような素材なのかを再確認してみましょう。

この素材は、主にポリエステルの糸をニットのように編み上げた「編み物」です。その表裏の両面、もしくはどちらか片方の表面を起毛させた素材であることが、一般的な「フリース」の定義です。

ポリエステルの糸だけで編むのか、そこにストレッチ性をもつポリウレタンを混紡するか、はたまたナチュラルな風合いをもつウールも使うのか。

どんな糸で編み上げるかによって、できあがるフリース素材の特徴は変わります。

編み方、糸の量で厚さを自在に。シーンによって厚さを選べる

編み方次第で表面をブロック状やウェーブ状に仕上げることができます。また、使う糸の量によって薄くしたり、厚くしたりと、素材の厚さを自在に調整することもできる点もニットに似ていますね。

撥水、保温、防汚。表面加工によって機能や見た目に違いが

できあがった素材の表面に加工を施すことによって、機能を加えたり、見た目を変えることも可能。

モコモコと長めに起毛させて温かみを出したり、あえて起毛させずにツルッと加工して雪や汚れが付きづらくしたり、はたまた水を弾く加工を施すこともできます。

糸を編み上げて作るフリースは、空気を溜めつつ、通気もいい

フリースの最大の特徴は、柔らかな着心地の良さでしょう。

糸を編み上げて作る素材なので糸同士の間に空気を溜め込めるため、保温力に優れています。さらに適度な通気性があり、軽量なことも特徴といえます。

主な素材はポリエステルなので、ダウンのように濡れると保温力が低下する心配もありません。

保温性と通気性の両立するから、行動着向き

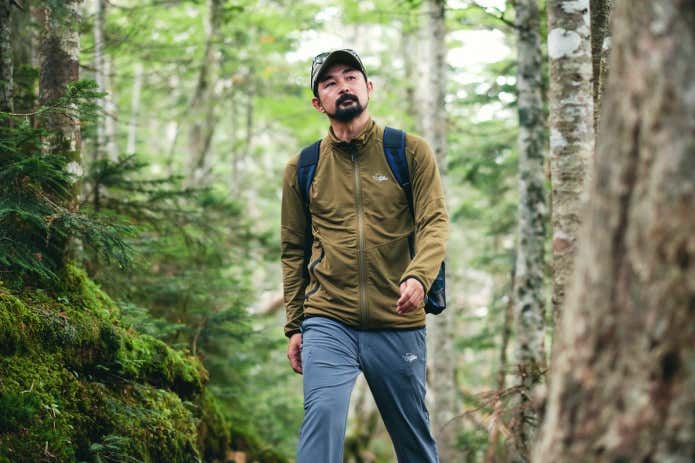

このような特徴を考慮すると、フリース素材のウェアが山でもっとも力を発揮するのは、保温力と通気性を生かした「行動着」として使える場面です。

つまり、ダウンウェア(保温着)よりもソフトシェルウェア(行動着)に近い役割が向いています。

ソフトシェルウェアとの違いを理解するためには、織物であるシェル素材に対して、フリースが編み物であることが大きく関係してきます。

前述の通り、編み物特有の伸縮性に優れた着心地の良さ、適度な保温性と通気性を併せ持っていることが、行動着としてフリースウェアを選ぶメリットです。

あとは、使用を想定するシーンや気温に合わせて、生地の厚みや表面の加工でフリースウェアのタイプを選びましょう。

ちなみにフリース素材自体には防風性や防水性はないため、雨や雪、強い風が想定されるシーンで使うならば、ハードシェルを重ねたり、より丈夫な織物のソフトシェルが選択肢になります。

圧縮性は低いが、行動時に着用できれば問題ない

デメリットは、圧縮性が低いことが挙げられます。この点と対重量効果を考えると、防寒着として携行するならば、ダウンウェアに軍配が上がるように感じます。

肌触りを重視したリラックスウェア兼防寒着と考えるならば、フリースも選択肢になるでしょう。

また、厚みなどにもよりますが、水を含むと重たくなりやすく、じつは速乾性にはそれほど優れた素材ではありません。

ただ、シーンや季節に合わせて適切なフリースを選べば、行動時に着用することが多いので、圧縮性はさほど気にならないのではないでしょうか。

街用とトレッキング用のフリースは重さが違う

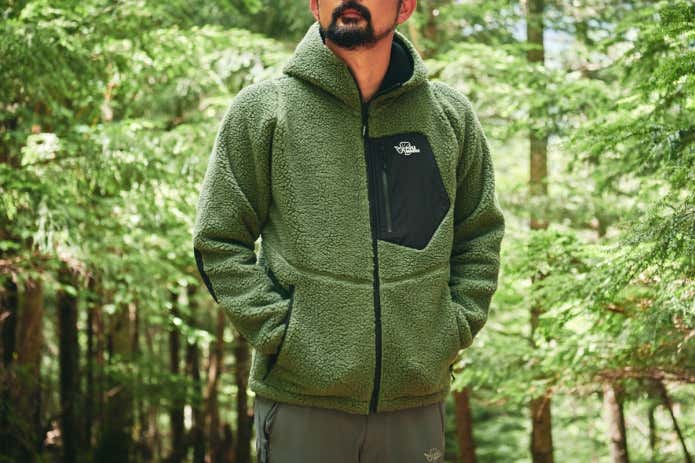

ちなみに、街用にデザインされたフリースウェアと登山用のものの最大の違いは“重さ”にあります。

「シープフリース」と呼ばれる毛足の長い街用のフリース素材は、見た目は非常に暖かそうなのですが重く、登山には向きません。

山ではより軽量なフリースウェアを選び、その重量差分でシェルなどをもつ方が、対応シーンが増えるのです。