初日の宿泊地、北岳肩の小屋へ

かなりガスってはきたものの、雨が降り出す前に北岳肩の小屋に無事到着!

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

会計係の大迫とリーダーの吾妻さんが小屋にテント泊の受付をしに行き、その間に他のメンバーでテントを張る場所を探します。

今回は1人1張のテントを使うことになりましたが、テントは2人で張ったほうが早いし楽です。

経験値の高い人に教えてもらいながら一緒に張れるのも、グループ登山の魅力。

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

吾妻さんのおすすめ、麻婆春雨を大きめの鍋で作って、みんなでシェアして夕食タイム。1つの鍋を囲んでみんなで同じものを食べていると、自然に打ち解けてくるから不思議です。

※作る鍋は一つでしたが、個別に分けて食事をしていました。

【渡辺ガイドからのポイント】

テント場では休んでいる人や、早く寝る人もいるので、基本的には「寝室」と思って静かに過ごしましょう。

テーブルや椅子が別に用意されているようなら、そこで食事をしたり話をしたりしたほうがいいです。

1日目の振り返り。順調な滑り出し。ペースがちょっと速かったかも!?

テントの設営や荷物の整理、夕食が終わって落ち着いたところで、みんなで1日目の振り返りをします。

お互いが何を考えていたかは意外とわからないものなので、言葉にしてみることが大事。

この日は天気が崩れてきそうだったので、さくっと振り返りました。

心配していたわりに天気も安定していて、歩きやすい気候だったので、滑り出しは順調だったと思います。

今日のペースは、初めて一緒に歩くメンバーとしては少し速めだったので、もう少しゆっくりでもよかったかな。

<1日目の振り返り>

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"5000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

記録係はこうやってメモしていた

記録係の杉浦は、記録方法を渡辺ガイドに教わって、以下の情報を事前に記入していました。

① 日付と天気予報

以下、チェクポイントごとに

② 予想時刻

③ ポイント名

④ 標高とポイント間の標高差

⑤ 進む方角

⑥ コメント(水場、トイレなど)

当日は歩きながら、実際にチェックポイントにたどり着いた時間と、気になったことをメモしておけばOK!

メモする時間がないときは、スマホでチェックポイントの写真を撮っておいて後から時間を記入する方法を大迫さんに教えてもらいました。

なかなか時間がなくて、気になったことのメモまでは追いつかなかったです。

明日のことを確認してから就寝

明日はこのコースの山場。最後の傾斜の強い下りを無事下れるかが最大のポイントです。

天気や危険箇所、水場の確認をし、パッキングや体調など不安なことがないかを相談しました。

【渡辺ガイドからのポイント】

日焼けすることで疲れやすくなってしまうことも。体力温存のためにも日焼け止めをしっかり塗るなど対策しましょう。

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

ひと雨降った後はさーっと晴れて、きれいな虹がかかりました。明日も暑くなりそう。

行動時間が長い2日目に備えてみんな早めに就寝するなか、仲間を気にかけるメンバーも。

おすぎは寝れているかな? 彼女は体力はあると思うけど、周りに気を遣って疲れてないかちょっと心配だな……。

【2日目】アップダウンの繰り返しと、急な下りの、長い一日がスタート

2日目はコースタイムで9時間5分と行動時間が長いので、まだ暗い4時にヘッドランプをつけて歩き出します。

各自起きてテント内で朝食を済ませ、撤収をして小屋の前に集合。暗くてルートの確認などはしづらいので、前夜に済ませておきました。

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

北岳、中白根山、間ノ岳、西農鳥岳、農鳥岳と、アップダウンを繰り返しながら歩いていきます。農鳥岳ではさすがにお疲れ気味?

とはいえ、スケールの大きな南アルプスの絶景を眺めながらの稜線歩きは最高!

仲間と感動を共有できるのは、グループ登山の最大の魅力です。

疲れがだいぶ溜まったところで、今回のルート最大の山場である、大門沢下降点からの急な下りに突入します。ここで円陣を組んで、気合を入れ直します!

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

各人が地図を持って自立したメンバー同士で歩くのが大事

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

基本的には分岐のたびに、地図とコンパスを出して進む方向を確認します。

特に山頂からはいくつかのルートに分かれていることが多く、間違えやすいポイントなので、しっかりチェックしましょう。

【渡辺ガイドからのポイント】

リーダーに任せきりにせず、全員が地図を確認して、今どこを歩いているのか把握しておくことが大切です。

歩く順番。グループでどうしてる?

今回、4人の歩く順番は、状況や個人の特性を生かして臨機応変にチェンジします。渡辺ガイドは隊の真ん中でさりげなく様子を見てくれていました。

リーダーの吾妻さんが先頭、比較的経験値の低い杉浦が2番目、3番目に大迫、最後尾に副リーダーの鰐渕さんでスタート。

初日の段階で、大迫が歩くペースを調整しやすい最後尾に交代。以降、急な下りが始まる大門沢下降点までは、ほぼこの順で固定していました。

大門沢下降点からは、下りの得意な鰐渕さんが先頭に立ち、リズムよく下山。以降、吾妻さん、杉浦、大迫と続きました。

順番が変わると、雰囲気や気分も変わります。リフレッシュのために順番を交代してもいいかもしれません。

先頭はルートの状況などの声かけをしよう

先頭を歩く人は、ルートの注意点や路面が変化するときに、後続のメンバーに声をかけて注意喚起をしましょう。

最後尾まで声が届かなそうな場合は、伝言ゲームのように後ろに伝えていきます。

「頭上注意」

「左側が切れてます」

「足元滑ります」

「ここから下りです」

「2人すれ違いです」

など、声かけをすると歩きやすく、チームの一体感も出てきます。

グループだからこそ人とすれ違うときは注意!

人数が多いからこそ、細い道でのすれ違いには気を使いたいもの。登り優先、山側に避けるのが基本です。

グループ登山の場合、先頭は自分だけでなく、後続のメンバーも避けられるスペースがあるかどうか確認しましょう。

【渡辺ガイドからのポイント】

荷物の多いテント泊の場合は、荷物がぶつからないよう、バックパックを山側にするのも大事なポイントです。

長い2日目が終了! 助け合って歩ききった達成感を味わう

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

最後少し雨に降られたものの、雨具を出すまでもなく大門沢小屋に到着。雨宿りしているうちに小雨になり、テントの設営を開始します。ところが…。

あれ、ヤバい。ペグがない! 肩の小屋のテント場に忘れてきたかも。ガーン…。

ええ〜、大丈夫? ここは風が強くないからペグ全部使わなくても大丈夫だし、何本か貸すよ。みんなから2本ずつ借りれば、何とかなるでしょ!

ほんとに? 助かる。これ、一人だったらだいぶヘコんで、しばらく引きずっていたかも…。ありがとう…!

2日目の振り返り。声の掛け合いでチームワークが向上!

2日目は、それぞれのペースをつかめてきたことと、声を掛け合ったことで、チームとしての一体感が出てきました。

長い行程を一緒に歩ききったことも、団結力を高めたようです。

<2日目の振り返り>

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"5000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

いよいよ明日は最終日。奈良田まで下れば、温泉が待っています!

【3日目】最後まで気を抜かず目的地まで!

3日目は、車道歩き1時間を含む約4時間の下りで、奈良田の里温泉まで歩きます。

13時50分発のバスを目指して、少しゆっくりめに7時スタート。

前日に急斜面を長時間下山して足が疲れているので、みんなで念入りにストレッチをしてから歩き始めます。

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

前日のいい雰囲気とペースを保ったまま、軽快に下っていきます。

途中に何箇所か渡渉点があり、丸太を渡しただけの橋などけっこうワイルドな登山道なので、沢に落ちないように注意!

丸太を渡るのが怖い場合は、沢の状況によっては岩づたいに渡るのもアリ。

グループ登山は他の人の視点を知るチャンス!

今回、渡辺ガイドのトレッキングポールを杉浦が借りたり、行動食を分け合ったりというシーンもありました。

自分とは違う装備や食料を試せたり、それらについて話をしたりできるのも、グループ登山の楽しいところ。

他の人の視点を取り入れることで、自分の登山の幅がグッと広がります。

無事に下山!みんなで登ったら達成感が違った

全員元気で、大門沢登山道入口に到着! ここから車道を1時間ほど歩けば、奈良田の里温泉です。

温泉に入り、昼食を済ませて、ほっと一息。リラックスしたところで、メンバーの本音がこぼれます。

楽しかった〜! 思ったより調子よく歩けてよかったです。他の人の様子まではなかなか見られなくて、鰐渕さんや大迫さんに任せてしまった部分もあったけど…。

たくさん勉強になりました! みなさんに助けていただいて、ありがとうございました。

自分ではいつも通りのつもりだったけど、周りから見るとつらそうなんだな、つらそうな顔を見せちゃいけないなと…。

おすぎ、顔青かったもん。つらいときはつらいって言っていいんじゃないかな〜。

自分が足を引っ張っている?そう思わせない「仲間」になっていく登山

実際、みんなに「大丈夫?」って声かけられたとき、どう思ってたの?

心配してくれてるんだなってありがたかったですけど、自分のせいでペースが遅れたらまずいって……。

つらいときは早めに言って、みんなを頼っていいと思うよ。僕は吾妻さんやおすぎとか、他の人の成長を見守るのもうれしかったし、みんなの頑張りに感動したよ!

【渡辺ガイドからのポイント】

つらいときに早めに伝えられれば、大きな問題になるのを防げます。「大丈夫?」と聞かれると「大丈夫です」と答えてしまいがち。他のメンバーも「今、どんな感じでつらい?」など、「はい/いいえ」ではない答えをしやすい聞き方を工夫するといいかもしれません。

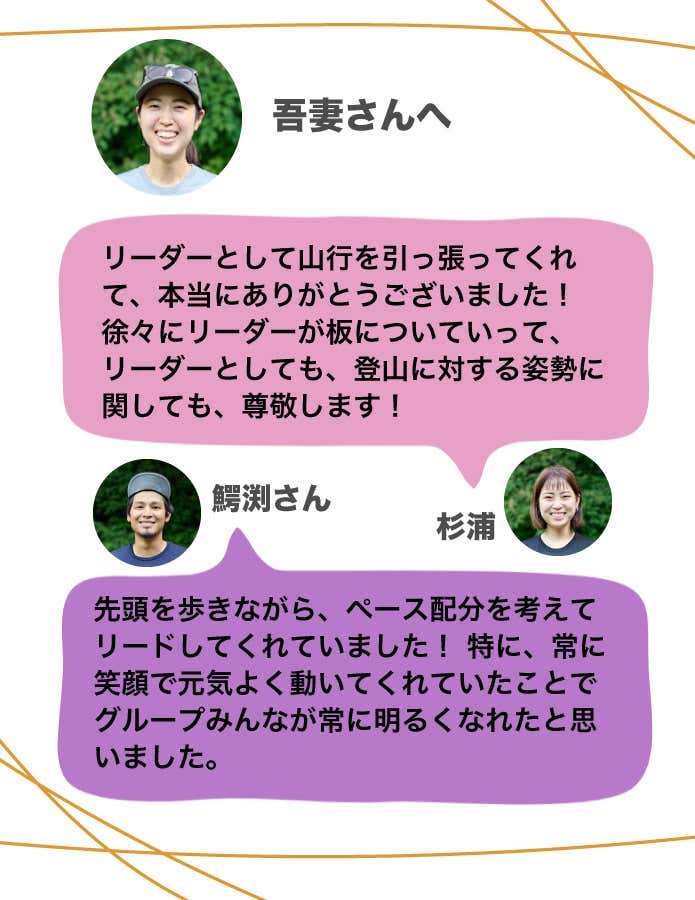

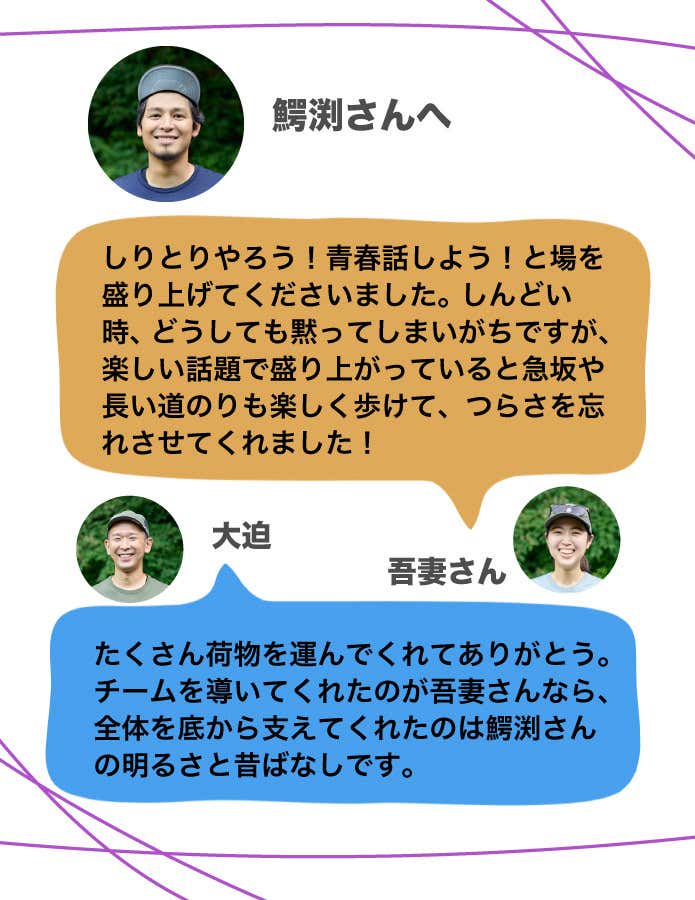

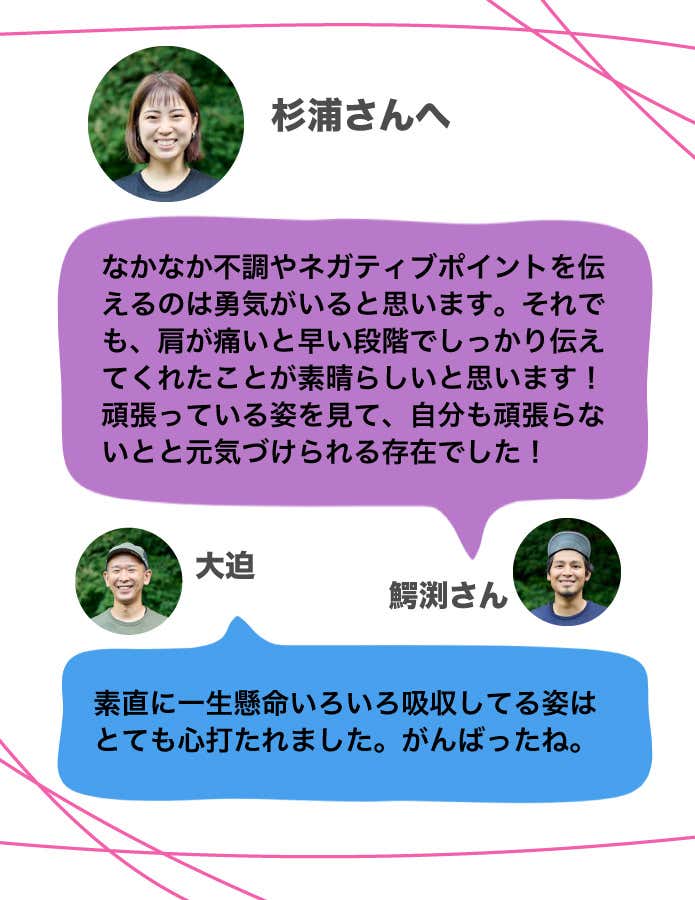

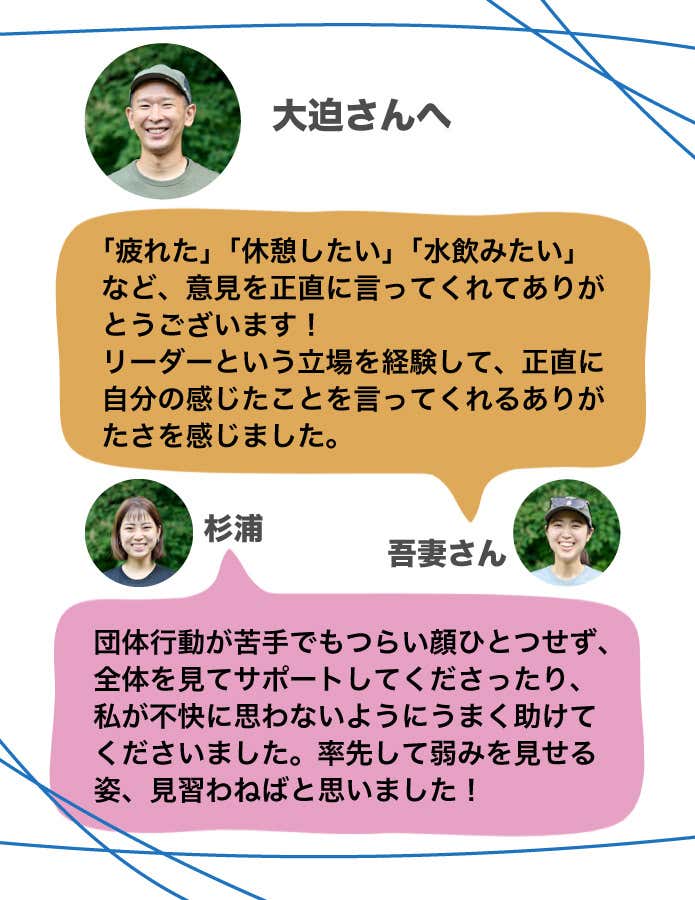

2泊3日を振り返って。山行後だから仲間に言いたいこと

参加メンバーにそれぞれに伝えたいことを聞いてみました。実はこんなこと思っていたんです。

{"pagination":"true","pagination_type":"bullets","autoplay":"true","autoplay_speed":"5000","direction":"horizontal","auto_stop":"false","speed":"300","animation":"slide","vertical_height":"","autoheight":"false","space_between":"0","loop":"true"}

弱音を言えること、つらい場面でも助け合えることがグループ登山のよさであることがわかります。

グループ登山でステップアップできたこと

グループ登山って、みんなで1つのミッションをクリアするのが、文化祭みたいで楽しかったです。

そうそう。グループ登山は、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」みたいに、悪いほうに行ってしまうこともあるけど、グループであっても各自がベースの知識を持たなきゃいけないよね。

それに、他の人に知識などをアウトプットすることで、自分も曖昧だった部分を学び直せるのを実感できたことがよかったな。

今回のメンバーは、それぞれがグループのためにいろんなことを考えて行動していて、その歯車がうまく噛み合ってました。

これぐらいの人数がいると、グループ登山の醍醐味を味わえて、満足度も高かったですね。

お疲れさまでした!

山登りの楽しさを共有できるグループ登山には、ただ山を歩くだけではない魅力がいろいろ詰まっています。

せっかくグループで登るなら、メンバーそれぞれの能力を発揮してもらわないともったいない!

経験値の低い人が学べるだけでなく、経験値の高い人も、他の人の視点で山を見ることや、人に教えることによって、大きく成長できること間違いなしです。

ぜひ、次回以降の山旅の参考にしてくださいね!

Sponsored by THE NORTH FACE