アイキャッチ出典:PIXTA

富士山などの高所登山で「酸素スプレー」は必要?

富士山などの高い山を目指す時、誰にも起こる可能性がある高度障害 『高山病』。標高の高い山に登って、頭痛や眠気におそわれた経験がある人も多いでしょう。

そんな高山病対策に、よく使われているのが「酸素スプレー」。

登山をはじめ様々なスポーツや眠気を無くしたい時などに使用できると、注目のアイテムのひとつです。

酸素スプレーの効果はいかに?山岳医療の専門家に聞いてみた

\教えてくれた専門家/

日本登山医学会認定 国際山岳医・稲田 千秋先生

国際認定山岳医、形成外科医。現在はフリーランスで医業を続けながら、国内外の登山ツアーへの帯同や山小屋での診療など山岳医療の場での活動をメインに行なう。

登山歴は約15年。

学生の頃に登山をはじめ、以後、アルパインクライミングを中心とした様々なジャンルのアウトドアアクティビティに熱中。アウトドアブランド<カリマーインターナショナル>のアンバサダークライマーとして製品開発などにも協力している。

高山病における酸素スプレーの効果って、実際のところどうなんでしょうか……?

さっそく、稲田先生にお話を聞いてみましょう。

誰もがかかる可能性アリ、知らないと怖い『高山病』

高山での酸素スプレーの有効性についての前に、まずは高山病についてきちんと理解することが安全に登山を楽しむために必要です。

頭痛、吐き気……様々な不調をきたすのが高山病

いわゆる『高山病』とは、特定の病気を示す医学的な病名ではなく、高山で発症するさまざまな病気を指して使われる俗称です。一般に『高山病』と言われる病気には「急性高山病」、「高地脳浮腫」、「高地肺水腫」といったものがあります。

| 病名 | 症状 |

| 急性高山病 | 頭痛・吐き気・めまい・むくみ・倦怠感・ 息切れ・動悸・食欲不振・睡眠障害など |

| 高地肺水腫 | 息切れ・頻脈・ゼーゼーという呼吸音・ せき、血痰が出る・チアノーゼなど |

| 高地脳浮腫 | 運動障害・幻覚を見る・激しい頭痛・ 錯乱・意識を失う・昏睡など |

急性高山病の主症状として頭痛はほぼ必ず起こり、その他に吐き気・嘔吐、食欲低下、全身倦怠感などをはじめ様々な症状が現れます。

急性高山病の原因は、身体が「酸欠状態」であること

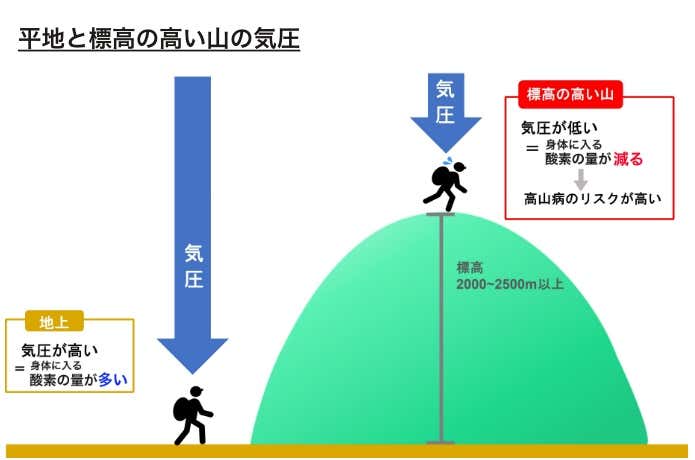

急性高山病の原因はズバリ酸素不足に順応できず、身体が酸欠状態であること。

高所で気圧の低下に伴い酸素分圧も低下するため、血液中の酸素分圧も低下して「低酸素血症」となることが原因です。この「低酸素血症」、いわゆる「酸欠状態」により身体中に様々な症状が引き起こされます。

簡単に言うと、「標高が高くなると酸素が薄くなり、体内の酸素が不足することで高山病の症状が起こる」というわけです。

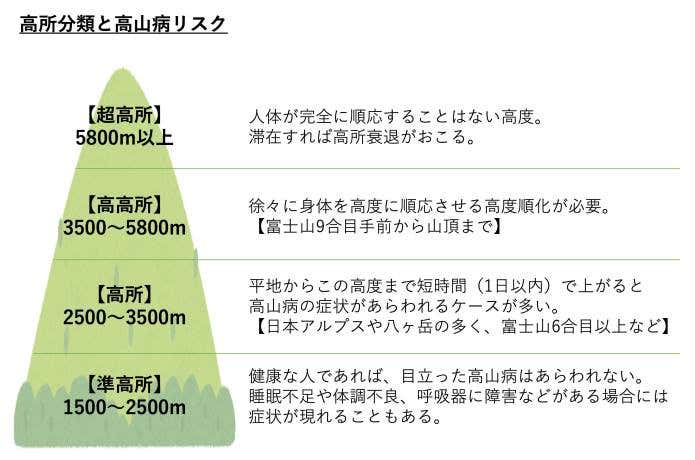

「高所」以上では誰にでも高山病リスクがある

Wilderness Medical Societyが発表した2014年版の急性高山病に対するガイドラインによると、3500mを超える高度に1日で登高する場合は急性高山病の発症のリスクが高いとされています。つまり、富士山に日帰りで登ろうとすれば、誰にでも高山病発症リスクがあるということです。

例えば、富士山山頂の酸素は平地の約3分の2。その空気が薄い場所で、いつもと同じ活動量となれば必然的に酸素が足りなくなります。登山の最中は実際に血中の酸素分圧が低下していても、本人はそれに気がつかないことがほとんど。気がつかないために、呼吸を意識しなかったり速いスピードで登り続けたりして酸欠状態の時間が長くなってしまい、結果的に高山病を発症してしまうのです。

【登山中に行う高山病予防策】酸素スプレーではなく深い呼吸で未然に防ぐ

空気の薄い高所では、いつもと同じ呼吸では酸素摂取量は減少してしまい酸欠状態になる、ということがわかりました。それなら、不足している酸素を補えば高山病を防げるような気がしますが……。

果たして「酸素スプレー」を登山で使用すれば、高山病予防は可能なのでしょうか?

酸素スプレーでは急性高山病は防げない

稲田先生

登山で高山病にならないために酸素スプレーに頼るということは、現実的ではありません。なぜなら、5Lの酸素スプレー缶を吸っても、2分程度で空になってしまうから。

富士登山を例に考えれば、何時間にも及ぶ1日の行程のほんの数分だけ酸欠状態が改善しても、残りの何時間もずっと酸欠状態であれば、やはり高山病になりかねません。

息苦しくなってきたら酸素スプレーを使用し、一瞬症状が改善されたとしても、同じように登っていれば再び酸欠になるのは想像できます。酸素を吸いながら登るなら、大量の酸素スプレーを持っていかなければ意味がないということですね。

では、高山病を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?

高山病予防には「ゆっくり登る」+「意識して呼吸すること」

稲田先生

登山中に行う高山病予防には、発症リスクがあることを踏まえた上で、意識的に「ゆっくり登る」ことが有効です。息が切れるような速さではなく、深い呼吸を意識しながらゆっくり登るのが最も有効な予防法ですよ。

パルスオキシメーター※があれば、休憩時などに計測し、数値が上がってくるような深い呼吸がどんな感じなのかを知っておき、歩きながらもその呼吸を行うといいでしょう。

※パルスオキシメーター

パルスオキシメーターとは、指を挟むだけで誰でも簡単に動脈血酸素飽和度(SpO2)が測定できる機器のこと。この数値で酸素がどのくらい血液中に供給されているかを確認することができる。96〜99%が正常な範囲で最大値は100%。

ただし、野外での使用を想定して作られていないため、山中では機能しないモデルもあり注意が必要です。また、太陽光が強い時や手先が冷たい場合は正しく測れないことがあるため、山小屋に入って手先が冷たくない状態で測定するようにしましょう。

稲田先生

高所登山では、口をすぼめてしっかりと長く息を最後まで吐ききり、深く息を吸い込む呼吸法が有効です。

酸素スプレーから一時的に酸素を補給するのではなく、酸素分圧の低い(空気の薄い)大気から最大限の酸素を取り入れるための有効な呼吸法を行うほうがよほど大切ですよ!

正しい呼吸でゆっくり登れば、数時間におよぶ登山の間も酸欠状態になることを回避できるというわけですね。

登山中は疲労を感じたら休憩する

稲田先生

高山病はただの疲労や脱水、寝不足、風邪などと違いが分かりにくく、明確に判断できるものではありません。「これは高山病であって疲労ではない」などとはっきり区別されるものでもなく、高山病を生じる背景には疲労があってもおかしくないのです。

高所で高山病のような症状が出たら、まずは「高山病かもしれない」と考えて、休憩をとりしっかりと呼吸をします。行動食や水分の補給も忘れずに行い、症状が落ち着けば再び登ります。

こうして、疲れたなと感じたらこまめな休憩をとり酸欠状態にならないことで高山病を防いでいくのですね。

【高山病の対処法】酸素スプレーに頼らず、症状に応じて休憩や下山を

高山病であるかどうかの明確な判断は難しい、とのことでした。山では長時間歩いていれば、疲労や脱水など高山病以外の不調も起こりがち。そんな時に、急性高山病なのかどう見分ければいいのでしょうか?

頭痛などの症状が現れたら、急性高山病の疑いが

急性高山病を発症すると、以下のような症状が現れます。

①頭痛

②吐き気・嘔吐といった胃腸症状

③疲労・脱力

④めまい・ふらつき

⑤眠れない・何度も目が覚めるといった睡眠障害

稲田先生

必ずしも、全ての症状が現れるとは限りません。2つ以上の症状が見られる場合は、急性高山病を疑ったほうがいいでしょう。

特に頭痛がある時は、他の症状が軽度でも急性高山病の可能性が高いので、注意が必要です。

高山病にかかってしまった場合の対処法

歩くスピードや呼吸に気をつけていても、体調などによっては急性高山病を発症する可能性もあります。そんな「万が一」にはどのように対処したら良いのでしょうか?

稲田先生

まず、症状の重症度にかかわらず、無理してガンガン登ることは絶対にやめましょう。基本的に、症状があったらいったん休憩する、または、ひどくなるようなら下山します。

どうしても休まず登り続けたい場合、登る速度を落としましょう。とにかく無理は禁物ですよ!

■症状が軽い場合

その場で休憩をとり、しっかりと呼吸法を行いましょう。その際、山中でも正常に機能するパルスオキシメーターがあれば、数値が最低でも95くらいに上がるまで呼吸法を行います。しっかりと呼吸を続けながら、行動食と水分も補給します。

症状が和らげば、登高を再開しても構いません。休憩前と同じスピードでは再び急性高山病になる可能性があると考え、これまでよりもゆっくり登りましょう。

■症状が重い場合

もし動けそうなら、高度を下げることがベスト。少しでも標高の低いところに移動してから休みましょう。

水分もしっかり摂ってください。ひどい頭痛の場合は鎮痛剤を飲むことも効果的です。痛みが和らぐことにより余裕が生まれ、山の中でより安全に行動することが出来ます。

稲田先生

急性高山病は薬で治るものではありません。高度を下げることが最大の治療法なのです。

ただ、頭痛がはじまってしまうとすでに放出された痛み物質が代謝されるまで頭痛がしつこく残ることも。辛い場合は鎮痛剤を飲むことは有効です。

稲田先生

なお、高地脳浮腫や高地肺水腫になっていた場合には、高度を下げる以外にも酸素投与や薬物投与が必要となるケースがあります。その場合も、一刻もはやく高度を下げることがまず大前提。

意識レベルの変化(いつもと比べ様子がおかしい・すぐ寝てしまう・昏睡状態になる等)が起きていたら、高地脳浮腫を発症している可能性が。非常に危険な状態なので、病院へ搬送しなければなりません。救助を要請するなど、適切な判断が求められます。

急性高山病の治療に「酸素スプレー」は効果がない

急性高山病を発症したらその場で休み、正しい呼吸法をすることが大事ということがわかりました。高山病の症状が現れている時に、酸素スプレーを使って呼吸することで回復を早めたり、辛さを和らげたりといった効果はないのでしょうか?

稲田先生

急性高山病の回復に酸素スプレーは効果がありません。確かに、酸素スプレーを使用することにより、一時的に血中酸素飽和度は上がるとは思います。ただし、この効果はほんの一時的なものであって、根本的な急性高山病の症状を改善するわけではないからです。

急性高山病の症状は通常、酸素の薄い環境に晒されて6〜12時間程度で出てきます。つまり、身体の酸欠状態がある一定時間継続することで起こるのです。

すでに高山病症状が出ているということは、身体の酸欠状態は数時間前からの積み重ねなので、一時的に酸素を吸ったからといって、すぐに良くなるとは考えにくいのです。

【酸素スプレー活用法】リフレッシュ目的で利用するのが◎

高山病の予防や対策においては、酸素スプレーの効果はないとわかりましたね。だからと言って、使用する意味がないわけではありません。登山で効果的に酸素スプレーを使う方法を紹介します。

効果的な使用タイミングは、まだ高山病になっていない時

酸素スプレーの使用により、一時的に血中酸素飽和度は上がるとのことでした。

健康で正常な状態の人が酸素を吸うのであれば、一時的に血中酸素飽和度が上昇し、なんとなく気分爽快になったり、息苦しさが改善したりするなどの効果がありそう。

高山病の予防は出来ませんが、瞬間的に頭をしゃきっとしてリフレッシュしたい、一時的に眠気を覚ましたいなどの理由で利用するのは大いにアリですね。

- ・気分をシャキッとさせたい時

- ・下山後のリフレッシュに

- ・単調な時間が続く時の気分転換に

- ・一時的に眠気を覚ましたい時

登山に適した「酸素スプレー」

最後に、山のおともにぴったりな酸素スプレーを紹介します。登山の負荷を下げるため、なるべく小型軽量のものを選ぶといいでしょう。

イワタニ|ピュア 酸素缶

口を覆うマスク付きの酸素缶で、効率よく簡単に酸素を吸うことができます。満タンの状態から約2分間の連続噴射が可能。

イワタニ リフレッシュ 酸素缶

リーダー|携帯酸素スプレー

2秒の噴射で約60回使える酸素スプレー。酸素濃度は95%です。

リーダー 携帯酸素スプレー

ピップ|プロ・フィッツ 携帯酸素

純度95%の酸素が充填されている酸素スプレー。連続使用可能時間は約120秒です。

ピップ プロ・フィッツ 携帯酸素

ティーアンドワイ|携帯酸素 O2

フタ兼用のマスクがしっかり固定でき使いやすい酸素スプレー。試しやすい価格も魅力。

ティーアンドワイ 携帯酸素 O2

オカモト| 携帯酸素サンソクン®

日本の化成品メーカー・オカモト株式会社の手軽に吸入できる、スポーツやレジャー用濃縮酸素。噴出音が大きめなので、中身が空になった際にわかりやすい。

オカモト 携帯酸素サンソクン®

ムトー|森の酸素館

樹木のデザインが素敵な酸素スプレー。登山のおともにどうぞ。

ムトー 森の酸素館

ユニコム|ポケットオキシ 圧縮型酸素ボンベ

コンパクトなサイズなのに10L容量の酸素スプレー。連続使用した場合で3分前後使用できます。

ユニコム 携帯酸素発生器 ポケットオキシ

「酸素スプレー」を活用して登山を楽しもう!

誰もがかかるリスクのある高山病。酸素スプレーに頼って高山病の予防は出来ませんが、適切な行動をすれば予防できることがわかりましたね。

酸素スプレーは、瞬間的に頭をしゃきっとさせたり気分転換に使用したり、一時的に眠気をさましたりと、使い方次第でパフォーマンスアップに繋がりそう。正しい知識のもとに、高所登山を楽しんでくださいね!

▼こちらもおすすめ

▼富士登山のための服装&持ち物をチェック