当たり前にある登山道。でも、だれが整備しているの?

撮影:YAMAHACK編集部

山を登るときに当たり前のように歩いている登山道。

急登や大きい段差には階段が設置され、分岐点には道標が立ち、危険個所にはロープが張られているため、多くの人が安全に歩くことができます。

登山道が安全に歩けなくなることも!

提供:岩崎 喜司さん

近年多く発生している線状降水帯や台風などの災害級の気象は、街だけではなく山にも深刻な影響を与えています。

天候が回復してから山に入ると、落石や倒木によって道が塞がったり、大雨によって道が崩れたりして危険な状態になっていることも。

だけど、また通れるようになっている登山道

提供:岩崎 喜司さん

しかし、しばらくしてからまた山に入ると、登山道を塞いでいたはずの倒木が撤去され、崩れた道に新しい迂回路ができ、またいつものように安全に歩けるようになっています。

登山道には一般道路のように工事用の重機が入れません。根こそぎ引き倒された木も、何十キロもある巨大な落石も、すべて人の手で整備しなくてはいけないのです。

重たいチェーンソーを担いで山を登り、大きな倒木を切る。想像しただけでも大変過ぎる労力ですが、誰かが道を整備してくれています。

提供:岩崎 喜司さん

そういった景色を見るたび、整備してくれたことへの感謝を抱くとともに「いったい誰がどんな想いで整備してくれているのか」ということが気になっていました。

そこで、2019年の台風で甚大な被害を受けた房総の山を復興している方にお話を聞きに千葉の里山へ。

地元の山を安全に楽しんでもらいたいからこその里山復興

撮影:YAMAHACK編集部

登山道整備の話を伺ったのは、房総の山復興プロジェクトを推進するお二人。

千葉県にある房総の山々は2019年立て続けに台風に襲われ、甚大なダメージを受けていました。無数の倒木が行く手を塞ぎ、斜面から崩れた土砂が道を覆い、登山道はあちらこちらで崩れ落ちていたようです。あまりにも危険なため、登山道を閉鎖したほどに。

そんな登山道を整備してきたのが、千葉にある3つの登山団体(一般社団法人千葉県山岳・スポーツクライミング協会、千葉県勤労者山岳連盟、公益社団法人日本山岳会千葉支部)からなる房総の山復興プロジェクトです。

今回、話を聞いたのはこちらの2人

撮影:YAMAHACK編集部

撮影:YAMAHACK編集部

台風で3度殴られた房総の山を目の当たりにして

2019年に台風15号をはじめ、19号、21号と立て続けに暴風と豪雨に見舞われた房総の山。登山道は深刻なダメージを受け、想像を絶する状況だったといいます。

提供:岩崎 喜司さん(当時の荒れた登山道の様子)

そうして登山道整備を始めた岩崎さん。登山道整備の必要性を訴えるために、登山道整備の報告書を作成して関係各所に持って回りました。やがて賛同する人が増え、3つの登山団体が連携した房総の山復興プロジェクトにまで発展。

一抱えある倒木や落石も、人の手で

撮影:YAMAHACK編集部

登山道を掘り起こすためのクワ、倒木を切るためのチェーンソーと燃料、落石を砕くための両手持ち大型ハンマー、危険個所に張るための太く長いロープ。登山用のバックパックでは重量に耐えられないため、背負子に括り付けて背負うそうです。整備に必要な資材や道具の費用は、岩崎さんが持ち出すことも少なくないといいます。

それくらいの頑丈さがないと安全な登山道とは言えないと、岩崎さんは言います。

多くの登山者に楽しんでもらうための恩返し

撮影:YAMAHACK編集部

自らお金を出したり、時間を使うなど、そこまでして房総の山を整備するのはなぜなのでしょうか?

一回で終わらない。継続することが大切

撮影:YAMAHACK編集部

登山道を整備し続けて3年経ち、メインとなる登山道の整備がようやく終わったといいます。今では房総の山復興プロジェクトだけではなく、さまざまな有志団体が整備をしてきました。しかし、房総の山復興プロジェクトの活動はまだ終わらないといいます。

勝手に整備してはいけない登山道

撮影:岩崎 喜司さん

でも、一般の登山者が登山道整備をやりたいと思っても、気をつけないといけないことがあります。それは登山道には管理している人がいて、所有している人がいるということ。

よそ様の庭の木を勝手に切ってはいけないように、山にある木を勝手に切ったりしてはいけません。それが、たとえ登山道を塞ぐ倒木であってもです。

手順を取らずに良かれと思って登山道を整備すると、違反になってしまう可能性があるので気をつけましょう。

登山道の管理は地域や山によってさまざま

撮影:岩崎 喜司さん

登山道の整備には多くの人が関わっていて、その在り方はさまざま。たとえば、自然公園の場合は環境省や地方公共団体が関わっていますが、山域によっては民間の山小屋や有志の団体も整備します。また、土地の所有者が管理している場合もあるようです。

しかし、多くの人や組織が関わっているために、管理の所在があいまいになってしまっているなど、登山道の整備には解決しないといけない課題もまだまだあります。

少しずつでも、できることから山に恩返しを

撮影:YAMAHACK編集部

「登山道を整備したい」と思い立っても、すぐ行動に移すことはできません。正式な手続きが必要なため、個人で整備するのは難しいのです。しかし、荒れた登山道を前にしたら、素通りできないのが登山者としての人情。私たちにも何かできることはないでしょうか。

登山道整備は、登山者が安全で快適に歩けるように道を整えること。登山道に落ちているゴミを拾ったり、歩くのを邪魔する木の枝やつまずきそうな石を登山道の脇によけたりするだけでも、十分に登山道整備と岩崎さんはいいます。

たとえ小さな事でもみなさんがコツコツと積み重ねることによって、登山道は今よりももっと安全で快適に歩けるように。私も無理のない範囲で、できることからやっていきます。

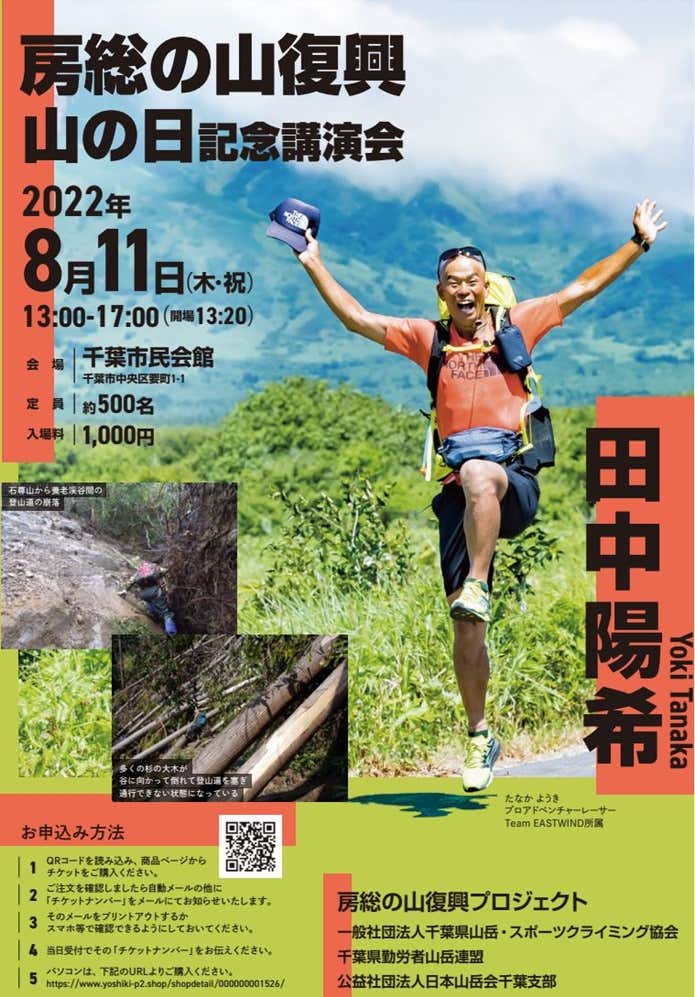

もう一歩踏み込んだ登山道整備に興味があれば、房総の山復興プロジェクトの山の日記念講演会にぜひ参加してください。登山道整備の第一線をひた走る岩崎さんのお話を、直接聞くチャンスです。

房総の山復興 山の日記念講演会に申込む