そもそも善光寺はどんなお寺?

長野県の観光情報を見れば必ず出てくる善光寺。そもそもどんなお寺でどこにあるのでしょうか。

長野市にあります。

善光寺は長野県長野市の中心にあります。東京からは新幹線が開通して交通の便もかなりよくなりました。

車でも上信越自動車道の長野ICまたは須坂長野東IC、飛行機であれば信州まつもと空港が最寄りです。

実は長野県の名前の元になった「長野」という地名も、元々はこのあたりのものなのです。

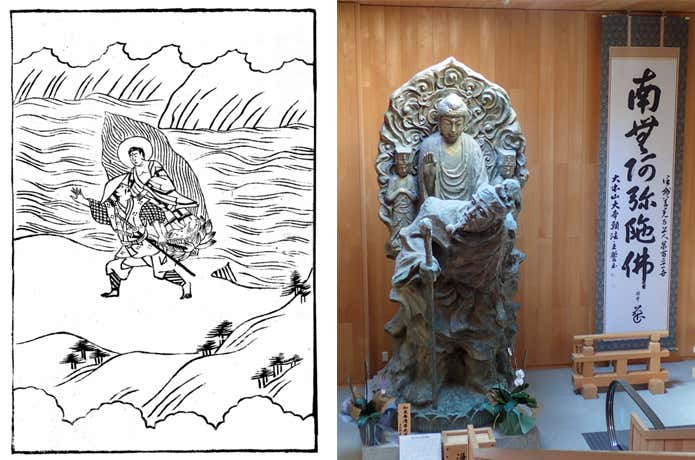

御本尊は阿弥陀様

阿弥陀如来(あみだにょらい)、観音菩薩(かんのんぼさつ)、勢至菩薩(せいしぼさつ)が1つの光背(後光を模した造形)の中にいらっしゃる、一光三尊の阿弥陀如来です。善光寺に特有の形式のため、特に「善光寺如来」ともいいます。

お寺でもお宮でも神様仏様には得意分野があります。善光寺の御本尊の阿弥陀如来はどんな仏様なのでしょうか。

極楽往生に導く仏様、それが阿弥陀如来

阿弥陀様は信じてすべてをお任せすれば、極楽浄土に往生できるといわれています。

今よりももっと貧しかった時代、日々を生き延びるのにやっとという世の中。一心にお祈りして、善光寺如来と御縁を結ぶことができれば来世は極楽浄土に生まれ変われる。そこに救いを見いだした人々は多かったことでしょう。

「南無阿弥陀仏」という言葉は誰しも聞いたことがあるでしょう。これこそが、「阿弥陀仏を信じて身を委ねます」という意味なのです。

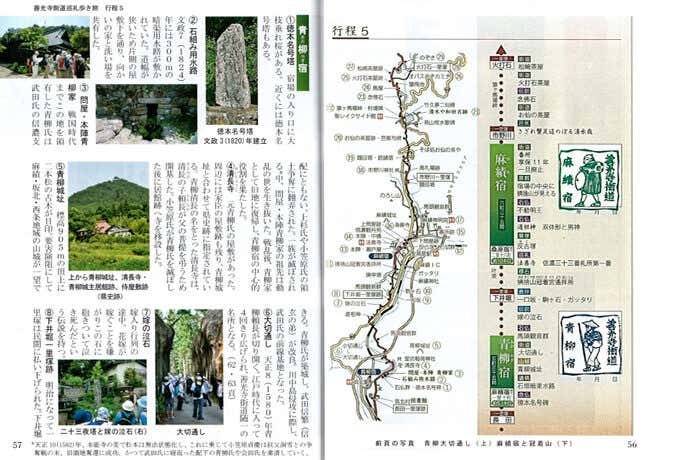

写真の名号塔(みょうごうとう)、大きいですよね。これだけの大きな石を調達して、彫って、安置し、開眼する(魂を入れる)のにかかる費用を想像してみてください。日々のつましい生活の中で貯めた資金をみなでかき集めて作られたことを考えると、当時の人々の信仰心の篤さをうかがい知ることができます。

庶民にも女性にも他の宗教にも開かれた聖地

善光寺の一番の特徴は、女性にも庶民にも開かれたお寺であるということです。

現代人の感覚からすると当たり前に感じられますが、室町時代から江戸時代までは多くの寺院や霊山は女人禁制でした。禁を破って入ろうとした女性が石にされたなどという伝説はあちこちにあります。そのような時代にあっても、女性が死後の極楽往生を祈ることのできるお寺として開かれていたのが善光寺でした。

善光寺如来がインドで出現して最初に救われた如是姫(にょぜひめ)も女性です。流行していた熱病にかかっていたところを救っていただきました。

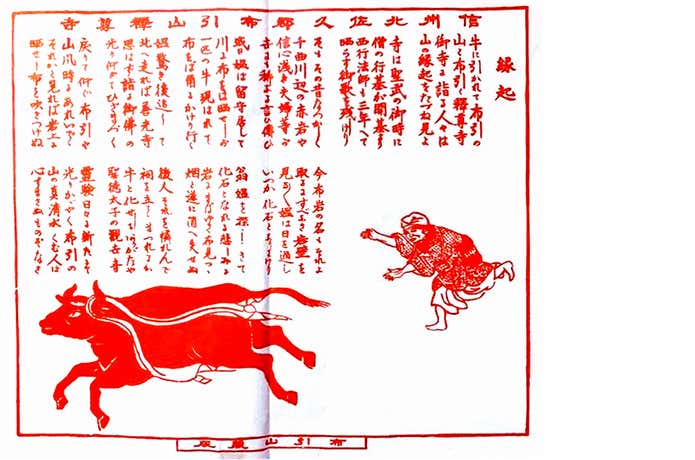

「牛に引かれて善光寺参り」で有名な伝説でも、善光寺に導かれて救われるのは老婆で女性です。

強欲で無信心な老婆が川で布をさらしていたところ、牛が現れて角に布を引っかけて走って行ってしまいました。追いかけていくうちにいつの間にか善光寺へ。牛を見失い、疲れ果て、おまけに日も暮れてきてしまったので、仕方なく善光寺の本堂で夜を明かすことにしました。するとその夜、夢枕に善光寺如来が立たれ、不信心を諭されたのです。目覚めた老婆は今までの行いを悔いて善光寺如来に手を合わせ、その後は信心深くなった老婆はついに極楽往生を遂げたということです。

また、身分制度があった時代において、身分に関係なく誰でも受け入れていたのも善光寺でした。

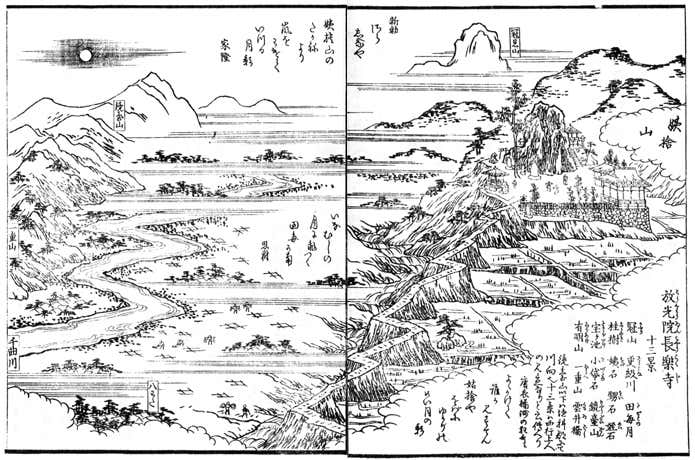

松尾芭蕉も「月影や四門四宗もただ一つ」と「更科紀行」で詠んでいて、宗教を問わない聖地として善光寺が特別な存在となっていることが読み取れます。

善光寺の名前に隠された秘密

お寺の名前にはそのお寺の歴史や由来が込められていることがよくあります。善光寺の場合はどうなのでしょうか。

実は「善光」は人の名前。善光寺如来を祀ってお寺を創建した本田善光(ほんだよしみつ)公から取られています。

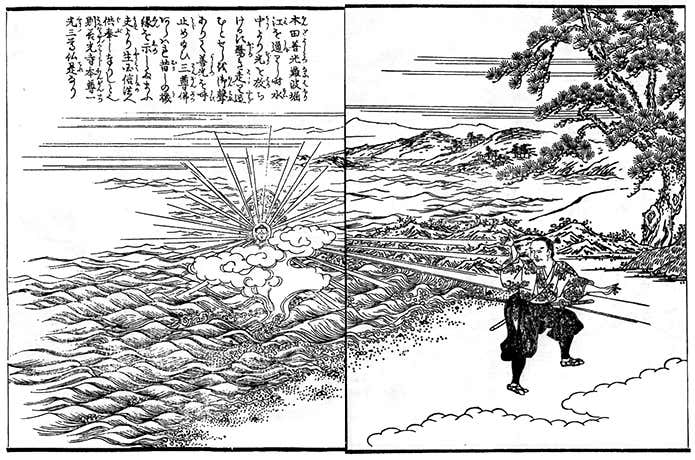

今から1,400年あまり前の飛鳥時代の話です。朝鮮半島から伝えられた仏教を日本に取り入れるかどうかを巡って、日本の国内は揺れていました。疫病が流行ったとき、これは異国の神様を祀ったために日本の神様が罰を当てたのだという話になり、善光寺如来は難波の堀に打ち棄てられてしまいました。

国司のお供で本田善光公が都に上がった際、難波の堀江に沈められていた善光寺如来が光明とともに浮かび上がって善光公の背中に飛び乗り、生まれ在所の信州の麻績の里(おみのさと)に連れて行って自らを祀るように促しました。これが善光寺の始まりです。

その後しばらくしてから如来は、芋井の里(いもいのさと)にお連れするように仰せになり、そこで作られたのが今の善光寺です。

ちなみに、麻績の里で最初に祀られたのが元善光寺(座光如来寺/長野県飯田市)。ひと月の半分はこちらに来て人々を救うとお約束されたそうで、元善光寺の御詠歌にも、「月半ば毎にきまさん弥陀如来、誓いぞ残る麻績の古里」と詠まれています。このため、善光寺だけお参りして元善光寺をお参りしないと「片参り」といわれることもあります。

善光寺街道はどんな道?どのように歩かれてきた?

「善光寺街道(善光寺道)」は、その名前から想像できる通り、善光寺にお参りする人たちが通った道です。

広い意味では、善光寺にいたるすべての道は「善光寺街道」と言えますが、中山道の洗馬宿(せばしゅく/長野県塩尻市)から篠ノ井追分宿(しののいおいわけしゅく/長野県長野市)までの北国脇往還(ほっこくわきおうかん)と、篠ノ井追分宿から善光寺宿(長野県長野市)までの北国街道を特に「善光寺街道」と言うことが多いです。

ちなみに、「宿(しゅく)」とは宿場のこと。今で言えば、旅館や商店の集まった商店街と思えばよいでしょう。

一日十里。ひたすら歩きます。

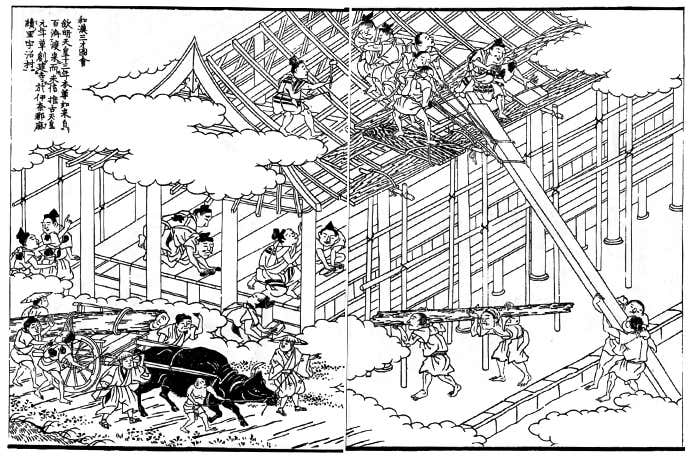

あらゆる人に門戸が開かれていたことから善光寺は古くから信仰を集めていたお寺でしたが、特に江戸時代の後期になって庶民の生活水準が上がってくると、お伊勢詣りや富士講の信仰登山などとともに、善光寺詣でも盛んになりました。

といっても、鉄道も車もなく、馬ももっぱら荷物を運ぶために使われていた時代のこと。歩いて行くしかありません。1日に約十里(40km)歩くのが目安だったともいわれています。住んでいる場所によっては、それでも辿り着くまでに何十日も何ヶ月もかかることもあったでしょう。

山登りと同じで、目的地に着いて終わりではありません。また同じ日数をかけて歩いて帰ったのです。現代と違い、生まれ育った場所を離れて旅に出るのは一生に一度の大事です。旅に出る方も送り出す方もまた会えるかどうかすら分からない。その思いはどんなものだったでしょうか。

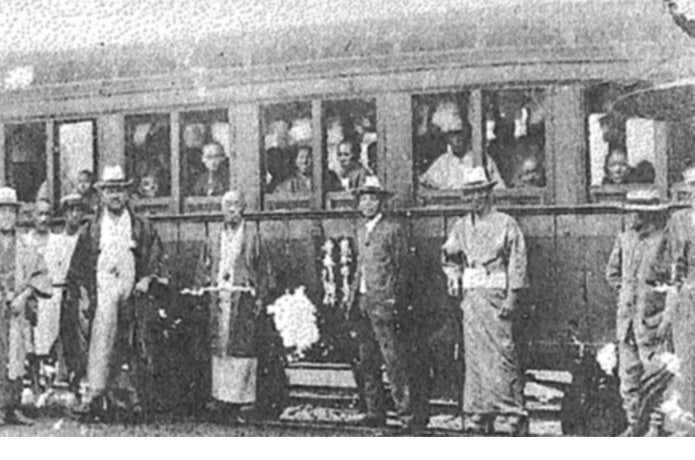

明治時代も後期になって鉄道が全国に敷設されると、国鉄車両を貸切にした善光寺参拝ツアーが日本で最も歴史ある旅行会社、日本旅行によって企画され好評を博しました。

しかし、参加者の服装を見ても分かるように、参加者には裕福な人たちが多そうですね。

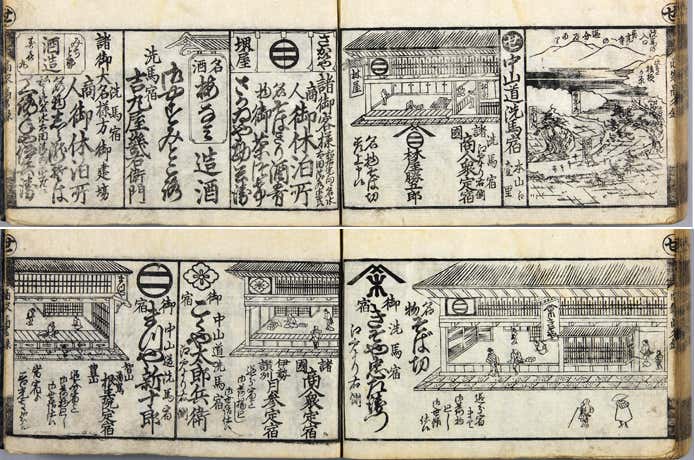

江戸時代にもあった!旅のガイドブック

今と違ってテレビもインターネットもない時代。自分の生活圏の外の情報は旅人から伝え聞くことはあったでしょうが、基本的にはほとんど入ってきません。

今でこそ旅先の情報はテレビやインターネットやガイドブックで手に入りますし、それを見て、ここに行ってみたいななんて思うこともありますが、昔の人たちはどのように情報を得ていたのでしょうか。

実は、なんと江戸時代にもガイドブックがあったのです。

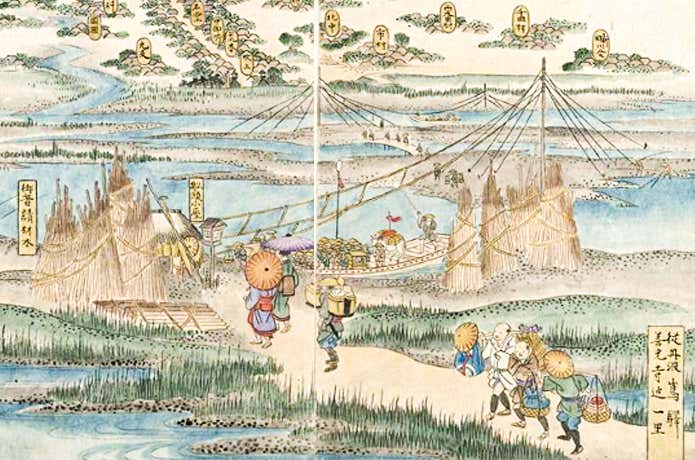

善光寺街道の場合には、豊田利忠の「善光寺道名所図会」が道中の名所をくまなく案内したガイドブックの名作でした。

お月見の名所として描かれた姨捨(おばすて/長野県千曲市)の風景を描いています。昔の人たちもこのような本を読んで、行って見たいなぁと夢を膨らませたことでしょう。

宿場ごとにどんな食事処や宿があるか、何が名物かなどを細かく記したガイドブックもありました。下の写真は洗馬宿(せばしゅく)の案内です。

巡礼の正装、白装束

さて、善光寺参りの人々はどのような服装で歩いたのでしょうか。

巡礼の正装は白装束です。白は穢れのない清らかな心の象徴で、魔除けの意味があります。

白装束は死出の服装でもあります。これまでの自分から新たな自分へと生まれ変わる旅が巡礼なので、巡礼に旅立つということはいったん仮に「死ぬ」ことを意味します。

また、長い長い歩き旅の最中では何があるか分からず、行き倒れることもしばしばでした。旅先で行き倒れても死に装束であれば、旅先の人々に手間をかけずに弔ってもらうことができます。手に持っている金剛杖は、お墓の脇によく立っている卒塔婆(そとば)を模していて、行き倒れたときは自分の墓標となりました。

今となっては人影もまばらな善光寺街道ですが、古老たちの話によると、戦後しばらくまで、街道沿いには巡礼者たちが列をなして歩いていたといいます。

旅の資金はどのように工面した?

旅に行くにはお金もかかります。今の感覚でいえば世界一周といった感じですから、とてもひとりで工面できるものではありません。

そこでどうしたかというと、みんなでお金を出し合って積み立てて、毎年かわりばんこに善光寺や神宮(伊勢神宮)や富士山などの霊場に参詣したのです。

このような仲間を「講(こう)」といいます。名号塔や石仏や常夜燈を作って奉納するのにも、こうした仲間は欠かせない存在でした。

一生に一度しか本場にお参りできないとなれば、普段は代わりとなる別のものを拝みたくなります。

たとえば、東京都内に多く残る富士塚は富士山の代わりに毎日拝めるように作られたレプリカ(写し)、各地にある三十三ヶ所観音霊場は西国三十三ヵ所観音霊場の写しです。四国八十八ヶ所霊場の御砂踏みも、各霊場の御砂を踏むことで八十八ヶ所を巡礼したのと同じ御利益が得られるということですから、同じような仕掛けと言えます。

こうして一昔前までの人たちが当たり前に持っていた信仰を知っていくと、街道歩きの行く先々で出逢う様々な石碑も見ていて面白くなってきますね。

御開帳とは?

ところで、7年に1度行われるという「御開帳」はいったいどん

善光寺如来はあるときから隠れられ、今では善光寺の僧侶の方でもお姿を見ることができません。善光寺ではご本尊の分身として「前立本尊(まえだちほんぞん)」がいらっしゃいますが、普段は前立本尊さえお姿を拝めません。

この前立本尊を拝むことのできる機会が「御開帳」です。本堂前に立つ回向柱(えこうばしら)は前立本尊と善の綱で結ばれるため、回向柱に触れることでも前立本尊殿と御縁を結ぶことができます。

このようにお姿を見ることができない秘仏(ひぶつ)は全国に数多くありますが、お姿の劣化を防ぐため、御本尊の有り難さを強調するため、もともとお姿のない神様を祀る神道の影響、裸像や2つの仏様が抱き合うお姿だったりするために本来の信仰から外れた意図で見られることを防ぐためなど、様々な理由があるようです。

これを受ければ極楽往生間違いなし!御印文頂戴

御開帳期間にぜひ受けていただきたいものがもうひとつ、御印文頂戴(ごいんもんちょうだい)です。竜宮城の特別な金「閻浮檀金(えんぶだごん)」でできているといわれる宝印で、頭に押し当てれば極楽往生間違いなしといわれています。例年ですとお正月の一週間にしか受けることができませんが、御開帳中はいつでも受けることができます。

御印文頂戴は江戸落語にも「御血脈(おけちみゃく)」として登場します。地獄に落ちてくる亡者が最近少ないから様子を見に行ってこいと閻魔(えんま)様に言われた石川五右衛門。まんまと御印文を盗んだのはいいものの、見得を切って大立ち回りをしているうちに額に押し当てて、極楽往生してしまうというオチで有名です。

かの大盗賊をも極楽往生させてしまうそのお力。偉大です。

歩き巡礼の魅力。自分の足で歩いて感じてみよう。

このように霊験あらたかな善光寺は、今となっては鉄道でも車でも行けますが、歩くことでしか見えない景色、感じられない空気があります。

路傍の仏様を拝んだり、道中の神社仏閣に参拝しながら歩みを進めていくことで、善光寺に対する思いも深まっていきます。

長い道程では足が棒のようになって疲れ果ててしまうこともあるでしょう。そんなときに吹き抜けるそよ風、冷たい湧水、囁く虫の声……普段は気にも留めない些細なことに心を動かされ励まされるに違いません。普段よりも自然や神仏たちとの距離が縮まり、一体感を増していることに気づくことでしょう。

そんな大きな魅力を持った歩き巡礼の旅。

みなさんもこの機会に善光寺街道を歩いて善光寺に詣でてみてはいかがでしょうか。

次回は、善光寺街道歩きのノウハウと道中の見どころを詳しく解説していきます。

待ちきれない人のために、善光寺街道のガイドブック紹介

興味を持たれて歩いてみたいけれどもすぐに情報が欲しいという方は以下の本を参考にしてみてください。

善光寺街道の復興に十数年に亘って取り組んできたNPO法人善光寺街道歩き旅推進局発行の「歴史の道を歩く 善光寺街道歩き旅ガイドブック」(2019年、自費出版)というものです。問い合わせ先は担当:小瀬(090-2160-6840、kaidou@omimo.info)まで。

このほか、五街道ウォーク・八木 牧夫 「ちゃんと歩ける 伊勢参宮道 善光寺街道」(山と渓谷社、2019年)も地図と簡単な解説がついていて参考になります。

ちゃんと歩ける伊勢参宮道 善光

また、地図だけなら国土交通省関東地方整備局長野国道事務所が出していて、インターネットで画像を閲覧できるほか、送料負担で送ってもらうこともできます。

信州の街道探訪マップ

みなさんの旅の参考になれば幸いです。

旅行会社のツアーもあります!

▶善光寺街道を歩く 4日間

本記事筆者の田村茂樹(登山ガイド/山伏)も同行・案内します。

アルパインツアー

▶善光寺への旅

日本旅行