大正池に映る焼岳は上高地を代表する景観です。この大正池、実は焼岳の噴火によってできたことをご存じでしょうか。

その名の通り「大正」4年6月6日の噴火の際に流れ下った泥流によって堰き止められてできたので、大正池という名前がつきました。

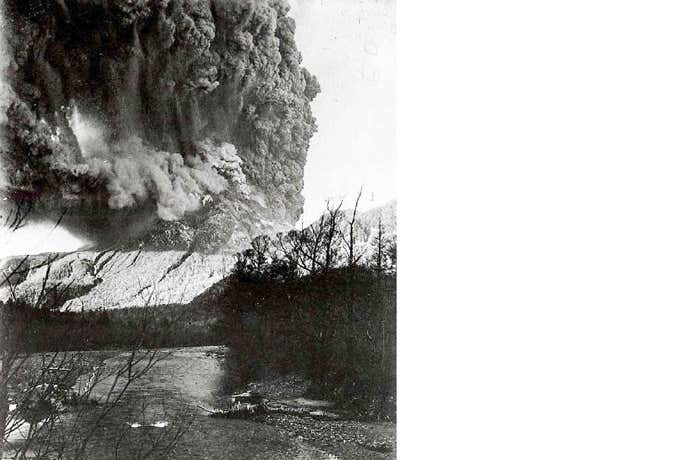

できて間もない頃の大正池と焼岳の写真です。

噴火当初の大正池はこのように白樺の立ち枯れの木が数多く残っており、朝や夕の日差しの中では凄絶な雰囲気に包まれることもあったようです。

地形図を見比べてみる

さて、上高地周辺の地形図が最初に発行されたのは大正2年。大正池を作った噴火は大正4年。

ということは、もしや、大正2年の地形図には大正池は描かれていない??ということで、確かめてみました。

ひとまず全国の地形図を網羅するために応急的に作られた版ですが、たしかに大正池は出ていません。これは面白いですよね!

大正6年に正規の規格で初めて刊行された地形図には大正池が載っています。大正4年の噴火で新たに開いた割れ目火口と、そこから噴き出した泥流の下った跡も焼岳東斜面に表現されています。

焼岳?硫黄岳?

2枚の地形図にもう一点面白い違いがありますが、お気づきになりますでしょうか。

1枚目の地形図の左側を見てみると、「焼嶽」に加えて「硫黄嶽」と書かれています。実はこれは岐阜県側の名称で、今の焼岳小屋から山頂に向かってすぐの展望のよい小山が、岐阜県側でもともと呼ばれていた「焼岳」のなのです。ちなみに長野県側ではまとめて「焼岳」と呼ばれていました。「焼岳」が全国的な名称となっていった背景には、当時の水蒸気噴火による火山灰の被害が東側の長野県で大きく、長野県経由で情報が東京にもたらされていたからのようです。

車で入れるようになったのは大正池のおかげ?

上高地へは昔は島々から徳本峠を越えて歩いて入っていました。上高地は、江戸時代には松本藩の御用林として林業が盛んでした。沢の音を聞きながら古人の足跡を辿るこの道は今でもクラシックルートとして人気があります(残念ながら2018年の梅雨の大雨で大崩落してしまい、復旧にまだまだ時間がかかりそうなので注意)

歩いてしか入れなかった上高地が車で入れるようになったのには、大正池が大きく関わっています。天然ダム湖ができたのに目をつけた電力会社が水力発電に利用しようとし、大正池を安定したダム湖にし、沢渡までの導水管を掘るために道が開かれました。

大正池を下流に行ってみると、取水口と可動式の堰堤があります。

出口は沢渡の霞沢発電所で、ダム湖から発電所までの落差は日本一です。

ちなみに、上高地トンネルの勾配が一定でないのは、地下に通っている導水管を避けるように造られたためです。

埋まりゆく大正池

できたばかりは水深も深く立ち枯れの木がたくさんあった大正池も、上流から流れ込む土砂でどんどん埋まってきています。

大正池が埋まっていくのに応じて、上流の川底もどんどん高くなってきています(河床上昇)。河童橋から大正池周辺、明神や横尾など旅館や山小屋の多い地域では、洪水の可能性も高まるため、大きな問題になっています。

上流から運ばれてきた土砂で天然ダムがどんどん埋まっていって平地ができるというのは自然な変化なのですが、上高地の場合には池越しに見える穂高連峰や焼岳の景観は貴重な観光資源ですし、観光施設も守らなければならないのが悩みどころです。

こうした問題を解決しようと、松本市と関係省庁が連携して、「上高地 再生と安全プロジェクト」が令和9年まで行われます。詳細はリンク先をご覧ください。

自然の恵みをどのように持続的に享受するか、上高地の旅館などの施設や環境省や自治体だけでなく、上高地や山を愛する皆さんひとりひとりがよくよく考え、議論してこの先どうするかを決めて行きましょう。

生い立ちを知れば山登りがもっと面白くなる!

焼岳と大正池に秘められた秘密、いかがでしたか。

ではまた次回をお楽しみに。