何かのきっかけで人生の様々なエピソードを話すうちにお互いに親近感を抱いて距離が縮まった。そんな経験がないでしょうか。

実は山も同じ。山の生まれ育ちを知れば、山に対する思い入れも愛着も増し、その山の思い出はより一層鮮やかなものとして心に残ります。そんな山旅の提案をする企画が「歴史を知るともっと楽しくなる!」。

上高地の中心的存在とも言える河童橋。高く屏風のようにそそり立つ穂高連峰の反対側を眺めると、梓川の流れの向こうに見えるどっしりと力強い山。それが焼岳です。

今ではあまり聞きませんが、「北アルプスの香炉」という表現も昔はされていたようです。なんとも優雅な表現ですね。今回はこの焼岳を取り上げます。

「焼岳」と一口に言っていますが・・・

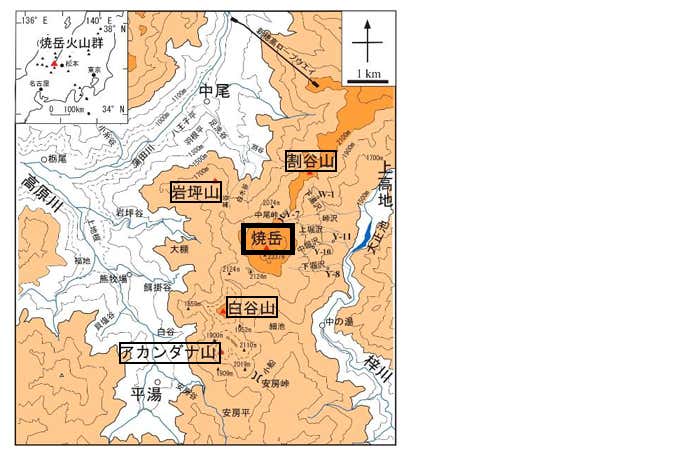

「焼岳」というと、多くの人は今の焼岳のことしか思い浮かばないでしょうが、火山として捉え直してみると、実は周辺の山も含めて同じマグマだまりからの一連の火山活動です。

西穂高岳から安房峠へと続く稜線には、割谷山、アカンダナ山、白谷山、岩坪山などが点在しています。火山らしい地形が残っていないので火山だったというと信じられない山ばかりですが、今の焼岳に火山活動の中心が移る前に噴火した火山体の名残で、言ってみれば、今の焼岳のお兄さんお姉さんたちです。

無骨な焼岳の形の秘密

焼岳は付近の他の山と比べるとごつごつとした形で、独特の存在感を放っています。

その秘密は、山頂付近のこの熔岩です。

このような火山地形を熔岩ドームと言います。近くで見ると特徴がよく分かりますね。

非常に粘りけの強いマグマが出てきたため、流れることなく、その場で盛り上がりつつ固まってドーム状になったものです。

とはいえ、噴火に伴ってどんどん下から熔岩が出てくるので、いずれ崩れて火砕流が起きます。

これがよく観察されたのが1990年代の雲仙普賢岳の噴火でした。

それまでは、熔岩ドームと火砕流は別々の噴火で堆積したものと考えられていましたが、雲仙普賢岳の噴火をきっかけとして研究が進み、焼岳も熔岩ドームができてそれが崩れて火砕流が発生するという繰り返しでできたことがわかったのでした。

地球の営みにはまだまだこのように分からないことはたくさんありますが、逆に分かっていく楽しみもまだまだたくさん残されているということでもあります。

このような火砕流の痕跡が焼岳にも残っており、上高地から中尾峠に登っていく登山道からは、山頂部の熔岩ドームが崩壊して流れた火砕流堆積物の断面を見ることができます。

火口はいくつある?

焼岳は火山ですが、火口はいくつあるのでしょうか。山頂近くにはいくつかのへこみや出っ張りがあります。

どの登山口から登っても山頂で見ることのできるのはこの2つの火口で、左は正賀池、右は隠居穴と呼ばれています。

名前の由来はよく分かっていませんが、「隠居穴」とはなんとも不思議な名前ですね。

残雪期に北峰東側のピークに登ってみると、醒ヶ池火口も見えます。

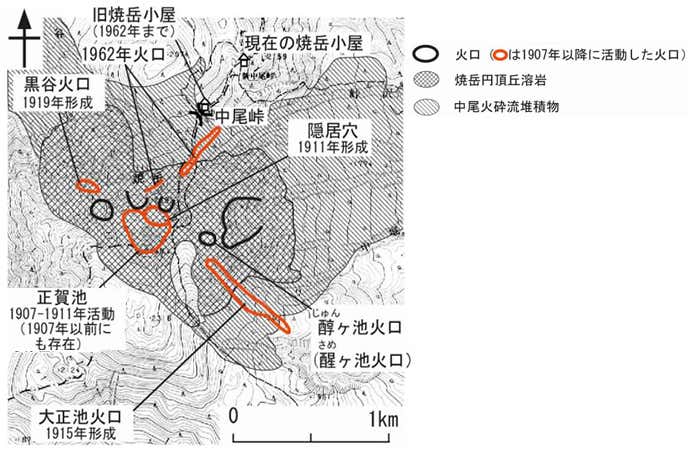

山頂にあって丸い形をしている、普通の人がイメージしやすい火口はこれくらいですが、実は分かっているだけでもこれだけの火口があります。山頂からだいぶ離れたところからでも噴火していますし、細長い割れ目から噴火したこともあります。登っていても、まだ山腹だからと安心するのは禁物です。

登山道が火口を通っている??

さて、この地図を見ると、中尾峠から山頂に向かう登山道は「1962年火口」を通っているのが分かるでしょうか。

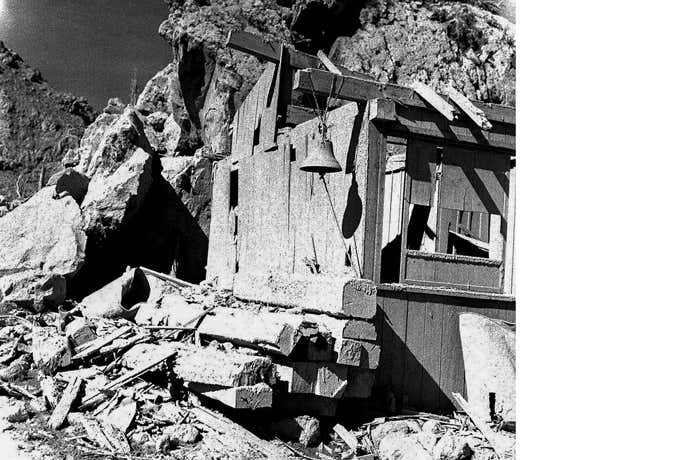

この1962年の水蒸気噴火の一週間後に撮られた写真が残っています。このときは北側山腹に割れ目火口ができて、そこから噴火が起こりました。

似た角度で撮ってみたのがこの写真です。

中尾峠から登っていく場合には森林限界をすぐに抜けて、この割れ目噴火口跡の噴気を横目に見ながら登っていきます。

西穂高岳など付近の山から推測すると森林限界の標高は2300m程度のはずですが、実際には2100m程度になっています。噴火の影響によって先の写真のように立木が枯れてしまったのです。

なんでここは森林限界がこんなに低いのか?山を登りながらそんなことに気づくと、いろんな自然の営みが関わっていることが見えてきます。

この噴火では火山弾が旧焼岳小屋に落ちて従業員が負傷したり、泥流が流れたりしています。上高地からの登山道はそれまでは峠沢に付けられていて中尾峠に登っていましたが、使えなくなったために新中尾峠を通るように付け替えられました。