⑤ニイニイゼミ

初夏に出てくるセミです。アブラゼミの鳴き方に近いですが、音の上がり下がりのある「ジリジリジリ」がアブラゼミで、上がり下がりがない一定の音で「ニ゛ィーー!」と鳴いています。抜け殻は全身に土がついているので、見分けは簡単です。

⑥エゾゼミ

機械音のような一定の音程で「ギー」と鳴く、標高が少し高いところにいるセミです。緯度にもよりますが、標高およそ600~1000m程度で暮らしているため、八ヶ岳に向かおうとして中央高速を降りると、ICを降りたあたりで声を聞くことができます。

⑦コエゾゼミ

エゾゼミに鳴き声はそっくりですが、こちらは標高がもっと高く1000~1300m以上で暮らしています。同じく八ヶ岳に向かおうとすると、ICを降りたあたりはエゾゼミですが、八ヶ岳高原に上ってくるとコエゾゼミになります。

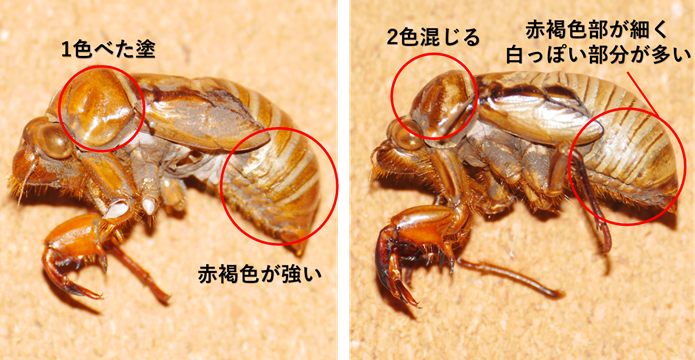

ーエゾゼミとコエゾゼミの違いー

撮影:西海太介(左:エゾゼミ、右:コエゾゼミ)

うみ先生の独り言~標本は、インテリアとしても楽しめる!~

撮影:セルズ環境教育デザイン研究所

セミの抜け殻をパッと見て「これは何ゼミだ!」と当てるのは大変かもしれないですが、このように楽しみながらまとめると、覚えやすくなるだけでなく「あの山に登った時に見つけた!」なんて新たな登山の記録の残し方の一つになるかもしれないですね。注意点は、途中で紹介したドングリを標本にする際は、ゾウムシなどの卵が産みつけられている場合があるので、標本前に、一度冷凍殺虫してから作るのが無難です。

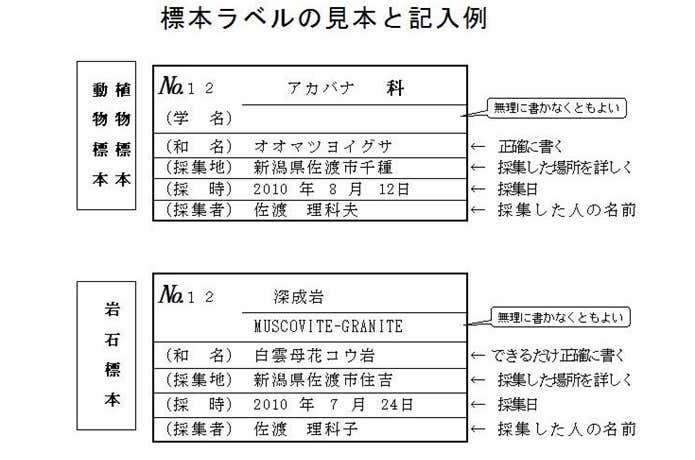

標本には、「いつ」「どこで」採ったかラベルを忘れずに!

ちなみに、インテリアとして楽しむ分にはルールはありませんが、本来の標本として作るためには「いつ」「どこで」採ったのかが書かれたラベルを貼るのが大原則です。楽しむ分では、そこまで厳密なものを作らなくてもかまいませんが、一応補足として押さえておくと良いかもしれません。「日付」と「場所」がかかれていると、登山や旅の想い出にもなりますね。

【うみ先生の登山で役に立つ?!生き物バックナンバー】

何色がいい?”ハチ対策”の視点で選ぶウェアとは?

プロに聞く!夏の丹沢登山の虫対策とは?

【うみ先生の活動状況はHPをチェック!】