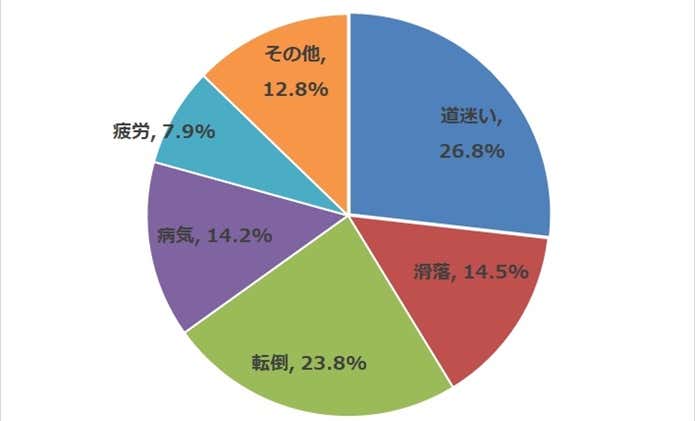

態様別山岳遭難者構成比

山岳遭難で、最も多いのは道迷い26.8%で、次いで転倒23.8%でした。また、アルプスや八ヶ岳を有する長野県の最も多い山岳遭難は、転・滑落でした。

山岳遭難の傾向とは?

山岳遭難発生件数は平成28年度をピークに減少傾向ですが、残念ながら死者・行方不明者は増加しています。

山岳遭難が発生する時間帯で最も多いのは午後の2時から3時です。そして全行程の残り4分の1で発生することが多いと言われています。つまり下山での事故が多いということです。山岳遭難のパターンにはいくつかあります。

【道迷い】【気象】【転・滑落】【技術・体力・装備不足】などです。ではパターン別に、遭難が起きる傾向を見てみましょう。

道迷い遭難の傾向

1.低山で起きやすい

低山は、道が不明確であったり、林業のための作業道があったり、地元の人の踏み跡があったり、紛らわしい作業用のピンクのテープがあったりと道に迷う要素は意外と多いです。また、日帰りだからといって、地図とコンパスを持参せずに入山する人が多い傾向にあります。

2.下り続けてしまう

迷った登山者は、刻一刻と迫る日没から気が焦り、早く下山したい、或いはせっかく下りた道を登る気になれない、下へ行けば林道につながるという考えから、下へ下へどんどん下り、結局滝や崖に阻まれ進退窮まるか、滑落してしまう傾向があります。或いは、山中をさまよっているうちに水が無くなり水を求めて沢へ下るというケースも多いようです。

3.遭難しているという自覚がない

なんとか下れるのではないかという意識があり、自分が遭難しているという考えに至らず、動き続けてしまいます。

気象遭難の傾向

1.天気の急変に対応できない

山の天気は変わりやすいうえに予測が難しいです。いくら地上の天気が晴れていても山では雨の場合もあります。また、最初は晴れていたけど、次第に風雨となり、体力を奪われ身動きがとれなくなり、低体温症などで遭難に至るケースも多くあります。

2.視界不明瞭が要因

濃霧やホワイトアウトでの状況だと、道迷いにつながったり、転倒・滑落に結び付く事があります。