山岳遭難は他人事ではない

山岳遭難というと、自分には起こらないというイメージはありませんか?でも、ちょっとした判断ミスで山岳遭難は発生してしまいます。山岳遭難の実態を見つつ、どうしたら山岳遭難を防げるのか考えてみましょう。

まずは山岳遭難の状況から!

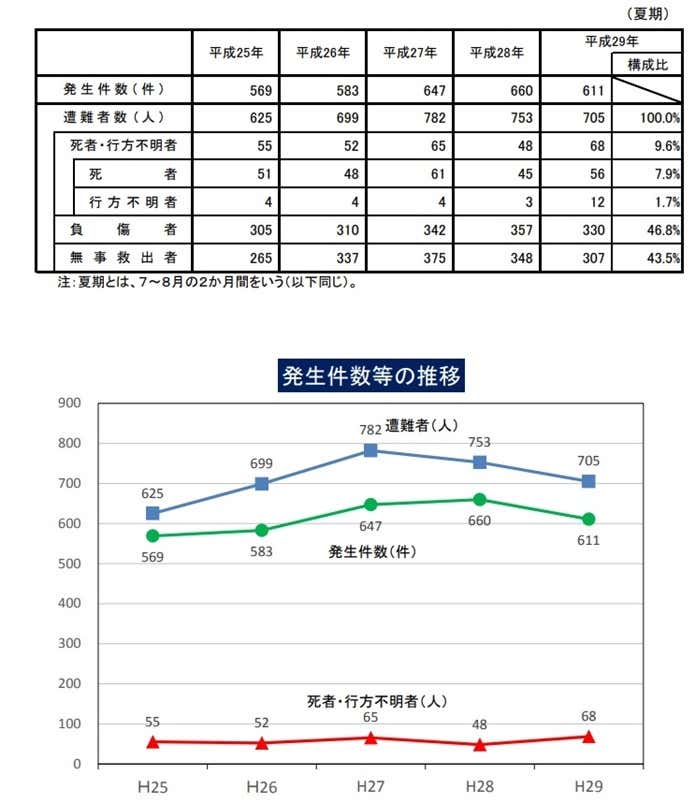

平成29年の夏期(7~8月)の山岳遭難の発生件数は611人、遭難者は705人でした。都道府県別の山岳遭難件数は、アルプスや八ヶ岳といった人気山岳地を有する長野県が101件と最も多く、次いで静岡県の69件、富山県の53件でした。

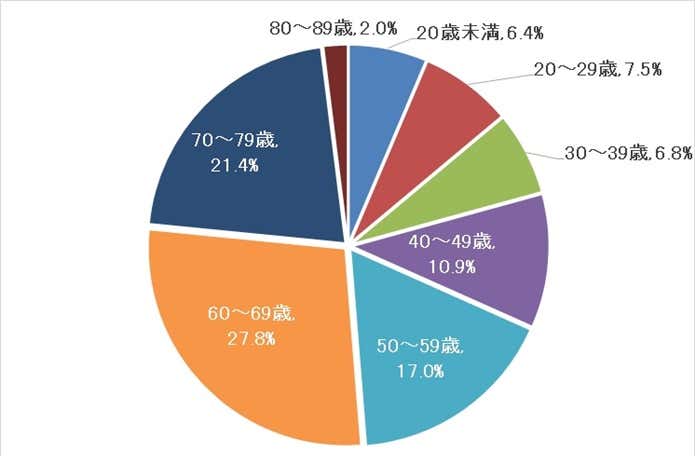

年齢別山岳遭難者

山岳遭難を年齢別に見ると、40歳以上が70%以上を占める結果となりました。