アプリ発のメディア『YAMAP MAGAZINE』へ直撃!?

本日の編集部取材はオンラインにて編集長にインタビュー。そのため、どんな人たちがメディアを作っているのか、編集部の雰囲気をお伝えしづらいのが残念ではありますが……。

登山者であればおそらく耳にしたり使ったことがある、登山地図GPSアプリ「YAMAP」。アプリのダウンロード数は280万(2021年11月末時点)と登山アプリとしては利用者数も最大。そのYAMAPが運営しているメディアが『YAMAP MAGAZINE』です。

創刊年:2019年11月末にサイトローンチ、翌2020年1月より本格スタート

編集長:中條 真弓さん

部員の年齢構成:20代 1名、30代 3名、40代以上 3名

部員数:7名(女性3名、男性4名、うち専任2名)

部員の年間平均山行日数:約60日

編集部のモットー:これからの登山文化をつくるメディア

アプリの会社<YAMAP>がメディアを運営する理由

そもそもYAMAPはアプリユーザーに対して、電波の届かない山中でも地図上で現在地を確認できる「登山地図GPSアプリ」と、登山情報をユーザー同士で共有できる場「活動日記」を提供して成長してきたIT企業。なぜ「メディア=マガジン」を事業として立ち上げたのでしょうか?

「当初、企業タイアップ記事の置き場所がほしかったという社内の目的がありました。ただ企業案件だけを載せるメディアは読者にとっては必要ではない。そこで“登山の安全と楽しみ方”という軸にフォーカスした情報提供をマガジンでやっていこうと。アプリのユーザーを含め、登山初心者が多くいます。そこにアプローチしていくことで、基幹事業であるアプリにも還元していけるのではないかと」

実はYAMAP全体での流入数でいうと、現在はアプリとマガジンとはほぼ半々だということ。アプリからマガジンの記事に興味を持つ人もいれば、マガジンの記事からアプリに関心を持つ人もいる。そういった自社サービス内での“いい循環”が生まれているそうです。

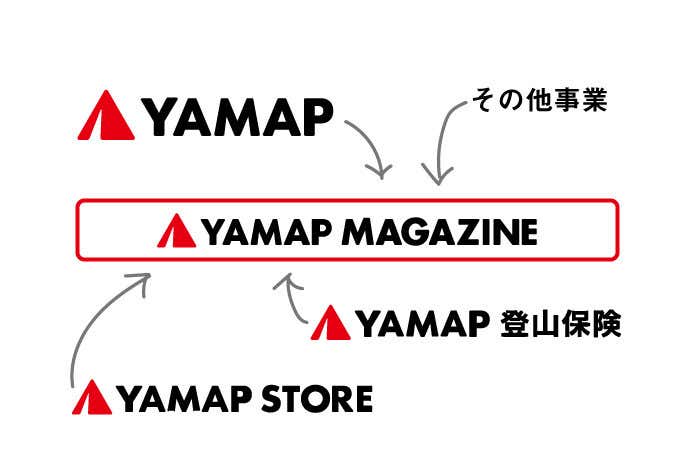

位置づけとしては、自社サービスをつなぐハブ

ところで。雑誌など従来のメディアは、記事コンテンツそのものに商品価値があり、それを購読してもらうことで収益を上げてきました。しかしながら、YAMAP MAGAZINEはそういった事業のあり方とは若干異なるそうです。

「YAMAPの事業としてはアプリ、ECストア、登山保険といったサービスがあります。そういったさまざまな事業の“ハブ(集線装置)”として位置づけられています。中立的な立場で各事業の情報をつなぎながら、社内のサービスをコンテンツ化して、ユーザーに価値ある情報として届けるというのがマガジンのミッションです」

たしかによく記事を読むと、YAMAPの提供サービス紹介に着地をしているものも多い!まずは「YAMAPってどんなことをしているの?」ということを読者に知ってもらう。そういったコンテンツが多いのが特徴であり、他の登山メディアとの違いが明確に出ています。

膨大なユーザーデータを活用したコンテンツづくり

メディアの個性を色濃く反映するのは、やはり企画力。YAMAP MAGAZINEらしさがあふれるコンテンツについて掘り下げて訊いてみました。

ITならではの企画の発想にUGCあり?!

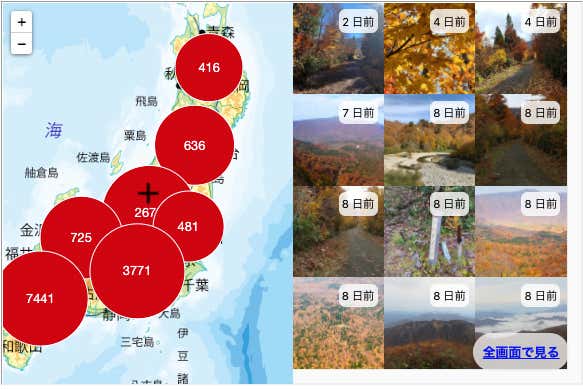

YAMAPには280万人を超えるユーザーが毎日「活動日記」をアップしています。これはUGC(User Generated Content、ユーザー生成コンテンツ)と呼ばれるもので、撮った写真、歩いた軌跡などのデータがYAMAP内に蓄積されていくのです。

例えば、そのデータを最大限活かしたコンテンツが「YAMAPリアルタイム紅葉モニター2021」という企画。ユーザーの活動記録にアップされた「その日その場所で見た紅葉」が地図上にアップされていきます。天気予報会社などからも紅葉の見頃は発表されていますが、あくまでも過去データからの予測。「明日行きたい山の紅葉はどうか?」を見つけることができるのが、UGCを活用したリアルタイムでの取り組みです。

「社内には専属データチームがいます。データチームが活動日記やビッグデータを通じて、こんなデータあるよ、こんな実績があがっているよ、ということを社内で共有してくれる機会がある。それを有効活用したいという声があったんです」

「紅葉」という山を楽しむためのコンテンツだけでなく、ユーザーのGPS軌跡を分析し、日本一道迷いしやすい登山道を割り出した「全国道迷いポイント」という記事があります。これはデータ分析エンジニアが執筆したもの。

通常、登山メディアの道迷い系記事は、編集者やライター、山岳ガイドなどの経験などから「こういう場所や条件では道迷いしやすいだろう」という仮説を元に検証をします。そういった方法とは異なり「実際に道迷いしている場所にはこういう条件がある」という結論をビッグデータの分析から導き出しているのです。

「登山地図GPSアプリではユーザー数がNO.1。イコールUGCが大量にあります。そこがアプリ界隈の競合においても強みです。それをうまくコンテンツ化して届けるというのは意義があること。データが山を安全に楽しむための気付きになる。啓蒙につながるコンテンツを届けられるんです」

アプリに寄せられた遭難事例を安全啓蒙に活かす!

ビッグデータの分析もあれば、一方で個々のユーザーの活動記録などから事例を抽出し、遭難者の体験談をヒアリングする企画「遭難ZERO」も並行して掲載しています。

「うちならではの強みを生かした記事として、遭難ドキュメント系記事があります。それらをまとめたのが『遭難ZERO』。遭難救助された方の事例も載せていますが、奈良県稲村ヶ岳の事例では遭難者を救ったユーザーの体験談を掲載しました。遭難時に起こったことを細かくうかがって記事化していることもあり、反響をいただきました」

ニュースで報道される以上に実際の遭難現場ではさまざまな判断があり、当事者や関係者の思いが交錯します。それらを経緯を含めて詳細に紹介することで、読者も「自分ごと化」しやすかったのではないでしょうか?

企画の異端児「山の怪獣」が生まれた理由とは?

UGCを活用した記事コンテンツづくりをはじめ、YAMAPのサービスをつなぐ「ハブ」であり、自社ブランディングとPRを担うメディアとしての役割。ここまで聞いた話は非常にスマートな事業ストーリー。

ですが、見逃しはしませんよ!明らかにそこから逸脱した連載があることを……。「山の怪獣プロジェクト」、あれはいったい何なのでしょうか……?

「山の怪獣プロジェクト」とは?

怪獣博士ことガイガン山崎さんに「YAMAPユーザーにとって人気があり、面白い特徴や伝説がある各地の山」をモチーフに、新しい山の怪獣を創造してもらうという珍(?)企画。富士山や穂高連峰などそうそうたる顔ぶれの怪獣が誕生した全12回連載。

「あれはチャレンジ企画に入りますね(笑)。社内で『ぜったいこれをやりたい!』という提案がありました。それを『事業方針と違う!』とアタマからはねつけるのではなく、予算やチェックポイントを設けた上で実施した企画です。本人の意識も熱量も高かったからこそ、通った企画なんです。でもよく考えるなって思いますよね(笑)」

とりあえず、12回の連載で第1クールは終了だそうですが、こういった企画も受け止める柔軟性が、メディアならではの「熱量」だと感じるのです。

「登山者人口を増やす」という、YAMAPの目標

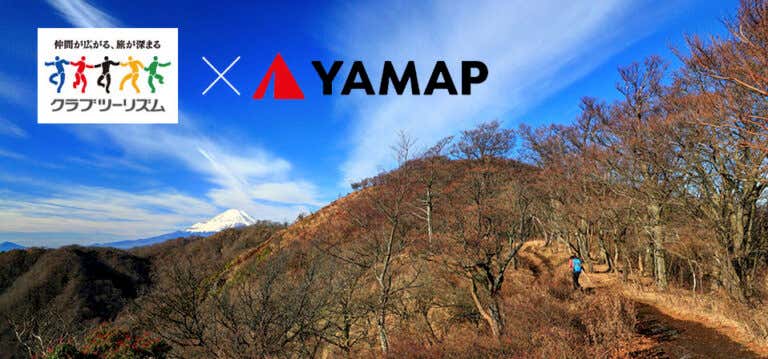

冒頭で中條さんが「登山には初心者が多い」と話していましたが、そういったエントリー層をサポートするための試みが2020年より始まりました。登山ツアーを数多く行っている<クラブツーリズム>との協働、業務提携です。

「YAMAPのユーザーさんは登山頻度は高いけれど、ステップアップはまだまだという方が多いんです。そこで昨年の冬、初心者向けの雪山ステップアップツアーをクラブツーリズムさんと一緒に開催しました。結局コロナで催行できなかったのですが、予想以上に申し込みがありました。小屋泊、テント泊……という登山でのステップアップをツアーやイベントを通して教わりたい、そういうニーズはあると手応えを感じました」

YAMAPがツアーの企画から携わる「YAMALIFE CAMPIUS」という、オンライン講座と実地講習を組み合わせたパッケージも登場。直近では「美容」をテーマにした女性向けの講座も開講されました。登山をするうえで日焼けをどうやって防ぐかなど、登山初心者は気になるけれど、通常の登山学校ではスルーされがちなテーマにも向き合っています。

「これは個人的な想いですが、山でのリトリート企画や親子でのキャンプ+登山の企画など実現できたら楽しそうだなと思っています。山は3K(汚い・キツイ・危険)といわれますが、もっと広く自然に触れられる場を、初心者に対して提供できる位置にYAMAPはいると思います。登山の敷居を下げるツアー企画は(見えないニーズの)掘り起こし甲斐がありますね。そこから登山者人口を増やしていければ、登山業界の活性化にもつながるかなと」

ーー登山者人口を増やす。

これはYAMA HACKも含め、登山に携わる仕事をしている人たちにとっては、喫緊の課題です。登山者人口はボリュームゾーンである“団塊の世代”の高齢化とともに、今後は減少していくと考えられているからです。

楽しく、安全に、山を登ってもらうためにできることはなにか? アプローチは違えど、各メディアが試行錯誤して取り組んでいることは、頼もしくも心強い。メディア編集部を取材して改めてそう感じた次第です。

YAMAP MAGAZINEを山に例えると……そのこころは?

これは取材する各メディアに訊いてみたいと決めていた質問。

山に例えると、YAMAP MAGAZINEは何ですか?

「YAMAPの本拠地である福岡県の山で、当社実施のユーザーアンケートで1位を獲得した福智山です。登山ビギナーから中・上級者までレベルに合わせたコース選びが可能なこと、日帰りはもちろん、テント泊、近隣の山々とつなぎ低山縦走などバラエティに富んだ楽しみ方ができるところが、私たちYAMAP、そして『YAMAP MAGAZINE』の目指すところと重なるのではと思っています」