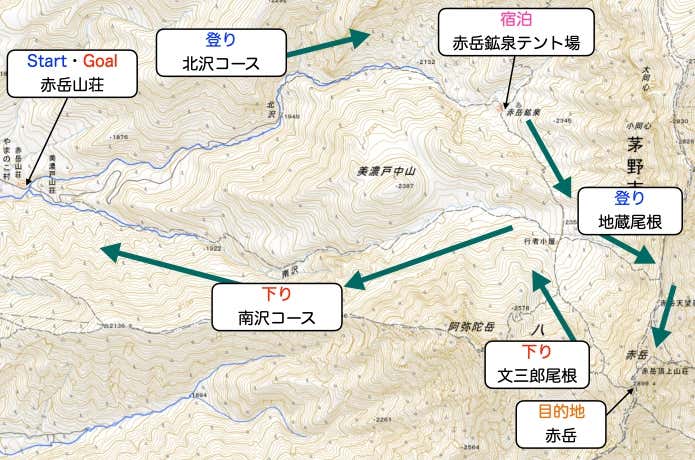

①登山スケジュール

警察がまず重要視しているのが、この項目。

捜索・救助活動の際に、いつどのあたりを行動している予定かを把握するために記入しておく必要があります。

・入山場所

・各ポイントの通過予定時刻や宿泊地

・エスケープルート

・下山場所

から現在地を推測することで、ある程度範囲を絞り込んだ効率的な捜索活動に役立つのです。

とはいえ、どこまで記入すれば良いのか迷うところですよね。

最低限記入しておきたいのが、以下の3項目です。

1、登山口・目的とする山・下山口の場所と、そこに居る予定の時刻

2、登山口・下山口と目的とする山の間に複数のルートがある場合は、経由地またはルート名

3、宿泊登山の場合は、宿泊予定場所

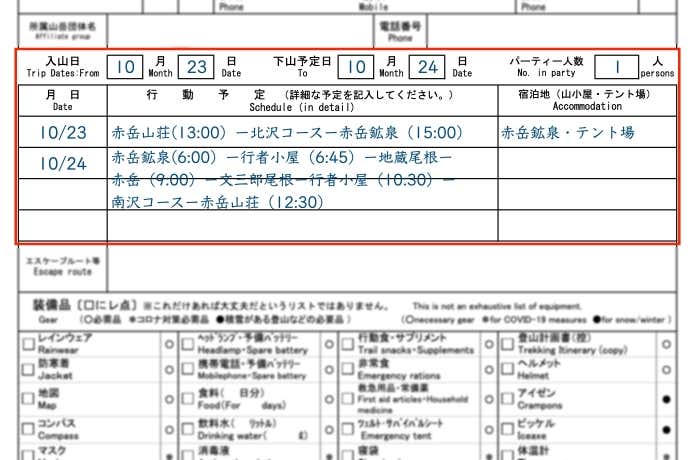

■実際に記入してみよう

例えば、上記地図のようなコースを予定している場合はどう記入したら良いのでしょうか。この計画を長野県様式の登山計画書に記入してみました。

コースタイムなどに無理のない登山計画かを自分の中でおさらいするためにも、登山地図などを見ながら記入してみましょう。

②持参する装備・食糧

捜索・救助にあたる際に警察が次に知りたいのが、その登山者がどれだけの装備や食糧を持っているか。天候が悪くヘリコプターが飛べない場合など救助に時間がかかる場合もあります。

装備で言うとヘッドランプやエマージェンシーシートの有無も有効ですね。

本来は夜間に行動したりビバーク(緊急露営)する際に使うものですが、昼間でもヘッドランプの灯りや太陽を反射して光るエマージェンシーシートが捜索の手がかりになることもあります。

ほとんどの書式が各アイテムにチェックを入れるだけなので記入自体は難しくないでしょう。

何のことかわからないアイテム名が出てくる場合もありますが、実はそれ、とっても大切なアイテムかもしれません。知っているという安心感を得るためにも、一度調べてみましょう。

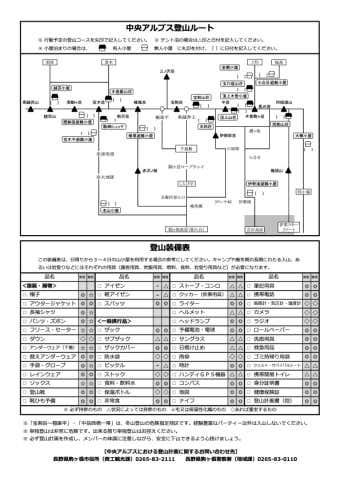

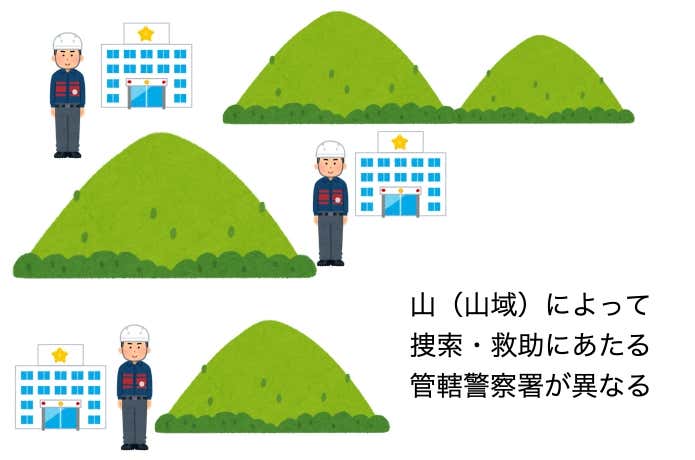

③目的とする山(山域)

遭難事故発生時の捜索・救助の司令塔となるのが、それぞれの山域の管轄警察署。

例えば東京都の場合は……

*青梅警察署:秩父山系、大岳山系(JR青梅線沿線から入山する場合)

*五日市警察署:大岳山系(JR五日市線沿線から入山する場合)

*高尾警察署:高尾山系

と分かれています。

万が一の遭難事故発生時にどこの警察署が捜索・救助にあたるのかを伝えるために、登頂をめざす山名や山域(北アルプス・八ヶ岳など)は必ず記入しましょう。

④登山者自身の情報

当然のことながら、誰が誰と登っているかを知らせることは重要。

例えばあなたが怪我をして仲間が救助要請する際、警察が「通報してきたのは誰か」「遭難したのは誰か」を素早く知ることができます。

氏名・年齢・住所・電話番号・血液型などかなりナーバスな個人情報でもあるため、登山口のポストに提出するのをためらう人もいるかも知れません。そんな場合は、後でご紹介する電子申請を利用しましょう。

⑤緊急連絡先

遭難事故発生時に捜索・救助活動と並行して、警察は緊急連絡先に提出者が山で遭難したことを知らせ、場合によっては現地の搬送先病院などへ駆けつけるよう連絡します。

この警察からの連絡が「青天の霹靂」にならないために、緊急連絡先に指定した人には必ず登山計画書のコピーを渡すなりして共有しておきましょう。

「山梨に登山に行く」という漠然とした情報しか知らない家族からの通報で出動準備をしていた矢先に、本人がひょっこり帰ってくる…という事例も、たくさんありますからね。

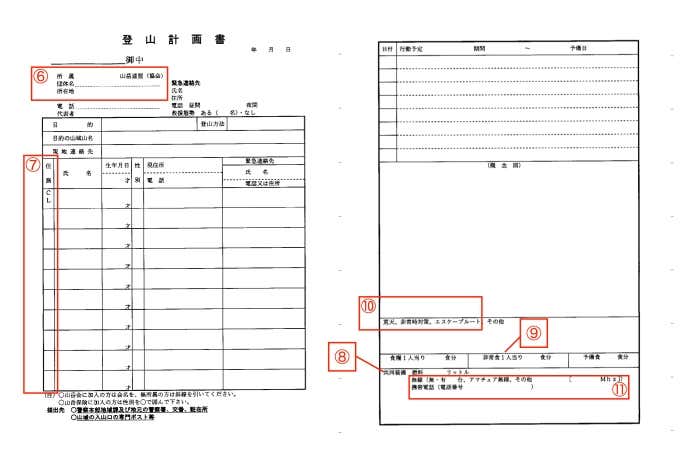

これって何を書けばいい?記入に迷う項目を解説!

登山計画書の書式によっては、何を書けば良いのかわからない項目も。ここでは初心者が記入に迷う代表的な項目を解説。

時代と共に登山スタイルが変わり、場合によっては記入不要な項目もありますよ。