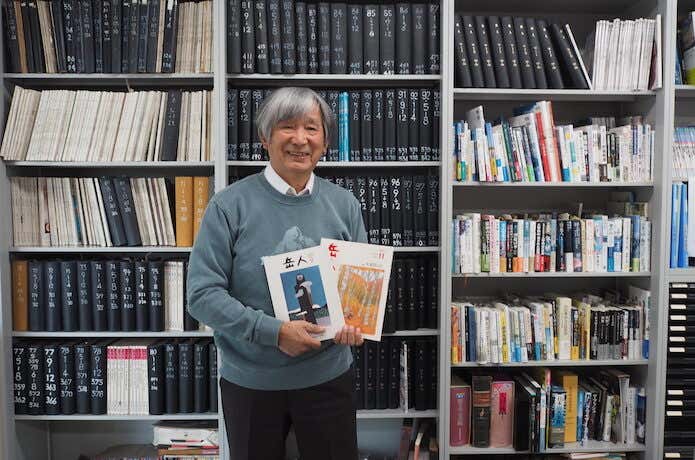

創刊74年(!)の老舗山岳雑誌『岳人(がくじん)』へ直撃!

日本のメディア業界は基本的に東京一極集中。ですが、今回取材に向かったのは大阪。

静かなオフィスビルに入ると、フリースなどカジュアルな服装の人たちとエレベーターですれ違います。「こんにちは、YAMA HACKの取材でうかがいました」と挨拶をすると、奥にある編集部へと案内されました。

「今日は編集長の辰野ものちほど来ますので!」

……え?!

このひと言で一瞬予定していた取材の段取りが真っ白に。編集長の辰野勇さん。そう、辰野勇さんとは言わずと知れた、日本発アウトドアブランドであるモンベルの会長。直々に取材対応していただけるとは……。

『岳人』の創刊は1947年と日本でも有数の歴史ある山岳雑誌。京都大学の山岳部有志によって創刊されました。ただその発行元は1949年に中日新聞社へ移り、2014年までは東京新聞出版局から発行されるなどの変遷がありました。そして2014年9月号より、モンベルのグループ会社であるネイチュアエンタープライズが発行元となり、現在に至ります。

いまの『岳人』編集長がモンベル会長の辰野さんというのは、そういった流れがあるのです。

そんな岳人の核心を取材する前に、アンケートで答えてもらったメディアの概要を紹介します。

創刊年:1947年に京都大学山岳部有志により創刊。1949年より中日新聞・東京新聞より発行。2014年9月号よりモンベルグループにて発行。

編集長:辰野 勇さん

部員の年齢構成:30代 2名、40代 1名、50代 3名(編集長除く)

部員数:7名(男性7名)

部員の年間平均山行日数:約50日(ただし服部文祥さんは約100日)

編集部のモットー:日本の山の文化を伝える

休刊する雑誌を即決で引き受けた理由とは?

まずは出版社ではなく、アウトドアメーカーであるモンベルが岳人を引き受けることになった経緯の話から。

67年続いた『岳人』が2014年8月号をもって休刊することになったと、広告主であったモンベルの辰野さんへ挨拶がありました。その席で「休刊するくらいなら、私が引き受けます」と即決。その背景には特別な理由がありました。

「岳人と僕は同い年なんです。若いときに新しい岩登りのルートを開拓したら、記録速報を岳人に投稿していました。岳人は自分にとって“山の情報を共有する”ということの原点だったんです。それがなくなるというのは寂しかったのです」

いまではモンベル会長として紹介されることが多いですが、1969年にアイガー北壁日本人第二登を果たすなど、生粋の登山家であり冒険家である辰野さん。青春時代から思い入れのある雑誌の窮地を、いまの自社の規模ならば運営できるのではと引き受けたそうです。

定期購読者によって応援される雑誌に

とはいえ、書店で本が売れない時代に休刊する雑誌を引き受けるというのは、なかなか覚悟がいることです。

「モンベルクラブには100万人の山や自然を愛好される方々がいます。まずはそこで定期購読をしていただくことで(運営を)確立していこうと。定期購読というのは12か月間、本が届きます。だから毎号読者に購読してよかったなと思っていただけるようなものでないと、購読者数は減っていく。徐々にではあるけど定期購読が増えているのは、信任を得られているからという自負はあります」

山ヤ編集部員が作る、山の文化を伝える誌面づくり

メディアの個性を色濃く反映するのは、やはり企画力。岳人らしさがあふれるコンテンツについて掘り下げて、編集部のみなさんに訊いてみました。

鬼?木地師??戦国時代?!……独自路線の特集が強み

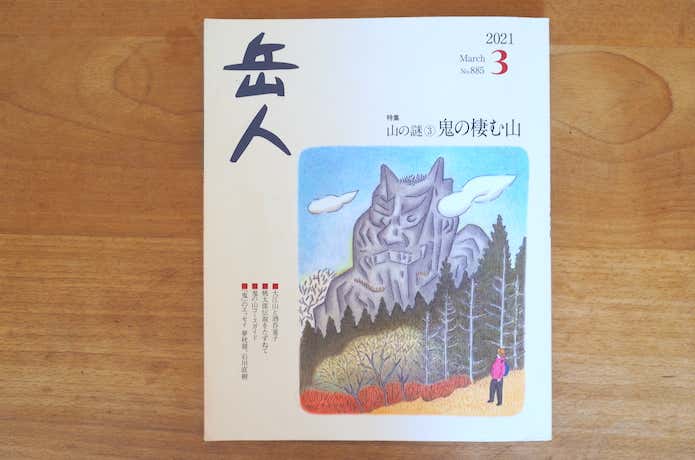

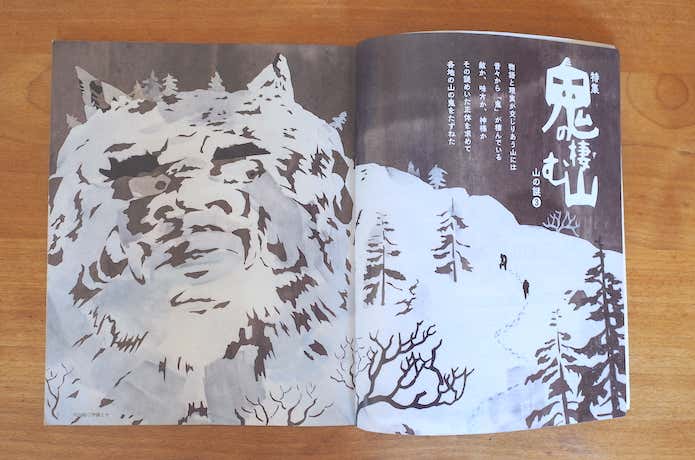

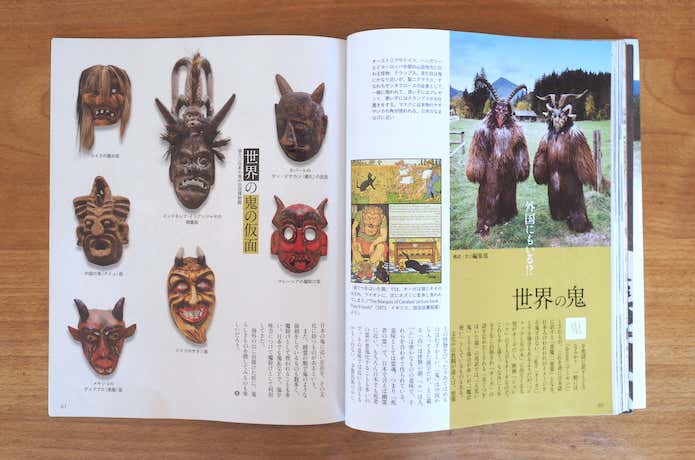

岳人の特集ラインナップを見ていると「これは登山雑誌なのか……?」と、気持ちがザワザワする企画が多くあります。「鬼の棲む山」「木地師の山」「戦国の山」「山を描く」……。なかなかにマニアックというか通好み。

「まずは“山に興味を持ってもらう”ということを考えているので、(他メディアとは)発想がちょっと違うかもしれないですね。特集はテーマに寄り添って掘り下げたものになっていると思います。そこにこだわるのは、山には背景があるから。ただ山に行けばいいという話ではなく、例えば金剛山(大阪府・奈良県)にしても背景や歴史があって、登っている人にもいろいろな人生がある。毎日毎日整備している人もいる。山そのものがどういう山なのか?というのを表現したいと記事を作っています」

だからいわゆるコースガイドや登山のノウハウだけではなく、鬼と山についての特集であれば「鬼とはなにか?」まで掘り下げる。もちろん季節ごとに発行される「夏山」「秋山」といったガイド記事にフォーカスした特集も発行されていますが、あくまでも「登山の背景に山の話ありき」。ここが岳人らしさを最も表しているのです。

編集部員は全員「山ヤ」。あの登山家も編集部員です!

2021年2月号は異例(?)の特集ということで話題になりました。その特集名は「服部文祥」。

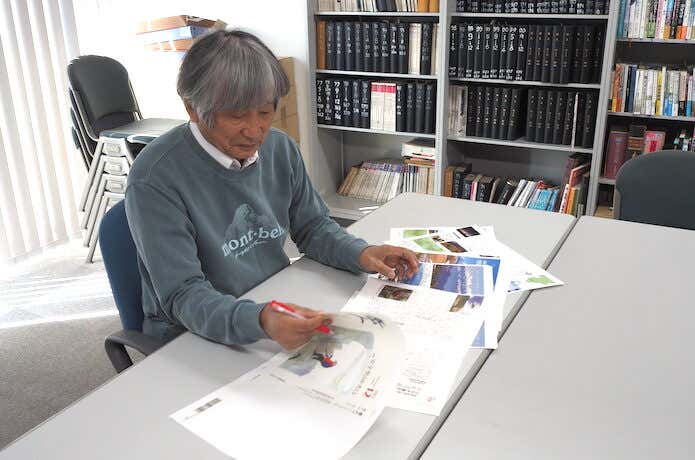

サバイバル登山家として有名で、『息子と狩猟に』では三島由紀夫賞の候補にも選ばれた服部文祥さん。実は服部さんも岳人の編集部員なのです。その服部さんを所属する雑誌が特集するという点で、異例の企画だったのです。

ちなみに取材時は編集長含め、部員のみなさんが対応してくれましたが、服部文祥さんは東京勤務で不在、このときは北海道に遠征中でした。自分の山小屋からテレワークすることもあるそうです。

服部さんは顕著な例ですが、岳人の編集部員の特徴としては、全員が「山ヤ」=本格的な登山家であるという点。また編集部員が書く記事の比率が高いというのも、岳人ならではと言います。登れて書ける編集者が揃っているとのこと。作家である服部さん同様、編集部のみなさんも文章表現にこだわる傾向にあるそうです。

「(編集部員を)そういう人間に限定しているわけではないですが、山のことをわかっているほうが話が早いですね。ただ、たしかに自分たちは山のことをよく知っているけれど、雑誌を作る際に読者の目線や立場になれるかどうか?というのは意識しています」

コアな山ヤが読者であったかつての岳人とは少し趣きを変え、ハイキングを楽しむ企画や、初めてのテント泊をサポートする企画など、モンベルをきっかけに読者になる登山初心者も学びながら山に親しめるような企画も増えています。

素朴な疑問。モンベル以外の商品は紹介しない?

岳人の発行元がモンベルになったことで、気になったのが「掲載商品」。他メディアのように、さまざまなメーカーの新商品掲載やアイテム別メーカー比較といった記事は見られません。やっぱりモンベルしか載せないという方針なのでしょうか……?

「……宿命的にモンベルの商品が中心になりますね。ただその理由は、登山で使用するアイテムについては、モンベル製品でほとんどまかなえてしまうからなんです。いろんな商品を並べて『どちらの商品がいいですか?』という道具紹介ではなく、『山に行くのであれば、こういう道具を持って行きましょう』という紹介の仕方だからというのもあります。もちろん、岳人のスポンサーとして他社に出稿していただけるのであれば、むしろ来てくださいと思ってます(笑)」

山の文化や人生の機微を伝える、“山の文藝春秋”たれ

編集長の辰野さんを筆頭に、編集部員全員が山ヤであること。そして山の持つ文化的背景までを伝える特集を組んでいること。今風のメディアとは一線を画する岳人が目指すのは、どんな雑誌かを編集長の辰野さんに聞いてみました。

「わかりやすく説明するとしたら、山の『ナショナルジオグラフィック』、山の『文藝春秋』でありたいと思っています。岳人には“人”という文字が入っています。山登りというのは、時に命の危険にも関わるような場面もある。そういった山での心の機微や仲間とのつながり、少し大袈裟に言うと、人生を映しているようなものが山にはあると思っているんですよ。そういう山の文化を伝えることを志しています」

『単独行』の加藤文太郎や『日本百名山』の深田久弥など、山を登り、その体験や心象を文章に綴ることが文学にまで昇華した山岳文学。また一方で山岳信仰や伝承・伝説など山麓の人々の暮らしに根付いている歴史。そういった連綿と続いてきた“山の文化”を伝え続けることで、山に興味を持ってもらう。それは登山のスタイルも目的も多様化している現在、なかなかに強い信念が必要で、地道な歩みかもしれません。

「岳人を中日新聞から引き受けたときに、先方の会長から『走りながら修正していけばいいよ』と言われました。立ち止まるわけにいかないからね。次はよくしよう、明日はもっとよくしようと」

岳人を山に例えると……そのこころは?

これは取材する各メディアに訊いてみたいと決めていた質問。

山に例えると、岳人は何ですか?

「3000m級の山でありながら、初心者でも訪れやすい立山連峰です。一方で山の上級者も惹きつける魅力があります。古来から山岳宗教が盛んで、山麓を含め文化が息づいています」