オールラウンダー登山雑誌『PEAKS(ピークス)』へ直撃!

「取材でうかがったYAMA HACKです。おじゃまします(あれ?静かだし、人が少ないぞ)」

雑誌編集部といえば、資料がガサーっ、校正紙がドサーっ……と、雪崩が起きそうなイメージ。特にPEAKSほどの情報を掲載している雑誌となれば、さぞかし編集部はすごいことであろうと期待(?)していたのですが、意外ときれいだし、寝袋で床に寝ている人もいません。

「(期待されていただろう)山感がないですよね。備品も倉庫に移してしまっていて……。編集部もテレワークが導入されていて、今日は2名なんですよ」

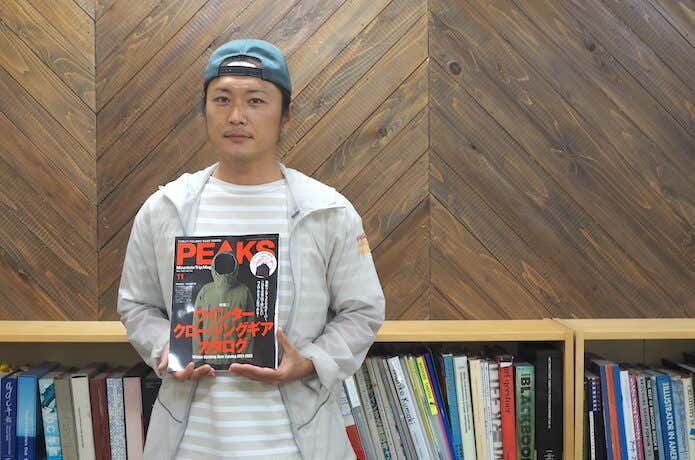

そう案内してくれたのは、本日編集部を代表してインタビューをさせてもらう『PEAKS』副編集長の宮上晃一さんです。

まず、PEAKSを読んでの感想は「山に関することならばオールラウンドに網羅している」ということ。季節の登山情報だけでなく、ウェア&ギアの新商品や山ごはんレシピ、安全登山、ガレージブランドといった、「読者がいま登山で興味があること」をぎゅっと濃縮されたメディア。月刊でアウトプットする情報量としては、同業ながら毎回感服してしまいます。

そんなPEAKSの核心を取材する前に、アンケートで答えてもらったメディアの概要を紹介します。

創刊年:2009年5月。2010年5月発売号より月刊発行

編集長:朝比奈耕太さん

部員の年齢構成:20代 1名、30代 3名、40代 2名、50代 1名

部員数:7名(男性3名、女性4名)

部員の年間平均山行日数:約15日(ただし制作スタッフと登ることも多いため、これ以上かも……)

編集部のモットー:気になる道具は自腹で買う!

「山好き」ではなく「モノ好き」が立ち上げた登山雑誌?!

創刊は2009年。いまでこそ書店では登山雑誌の代表格として平置きされている『PEAKS』ですが、歴史ある山岳雑誌とは印象が異なる雑誌が出てきたぞ。そう思った人も多いのではないでしょうか?

「創刊時には“軟派な雑誌”という言われ方もしていましたね(笑)」

山岳雑誌とのいちばん大きな違いは、「モノ好き」が立ち上げた雑誌だということ。先行していた兄弟誌のアウトドア系フリーペーパー『フィールドライフ』を制作するなかで、紹介するアイテムは登山のウェアやギアなどが圧倒的に多く、それならば山道具の雑誌を作ろう!となったのが、創刊のきっかけだったそうです。

「登山を始めるときに、まず道具が必要。一方で山の専門誌でなくてもアウトドア用のアイテムが紹介されているのを見て、ザ・ノース・フェイスやアークテリクスのジャケットをファッションとして着ている人がいます。実はその服で登山もできてしまう。そういった趣味嗜好の部分から、山道具の雑誌への需要もあるんじゃないかと創刊されました」

そういった従来の山岳雑誌とは異なるスタンスは、誌面に登場する「山の写真」にも色濃く出ていると言います。山岳雑誌では山の壮大さや魅力を最大限に引き出した「山のベストショット」が多く使われていますが、宮上さんいわく「僕らはもうちょっと生っぽい感じですよね。山に行ってみて雨だったとしても、その山行の旅情感がそのまま伝わる写真を載せています」

人気の付録はモノ好き編集長が担当

PEAKSといえば「付録」も人気。最初に付録をつけたのは2018年の創刊100号。以来、サコッシュやウォレットという山の定番商品だけでなく、ソフトフラスクのような最近のトレンドを押さえたもの、キャンプ別冊では付録なのに重さ1.6kgもあるミニダッチ(!)などなどが登場。その数、別冊を含めると、2021年11月号でなんと40アイテム以上!……ちょっとしたギアショップが開けそうなラインナップです。

「付録はモノ好きの編集長担当です。人気だった付録ですか?……やっぱり金物、スキットルやフライパンは人気ですね。さすがに毎号毎号なのでアイデアが枯渇してきているみたいなんです(笑)」

アイデアに対しては編集部員も意見を求められるそうです。雪山登山号の付録だった保温用コジーは、「このサイズ感なら、夏にはビールの350ml缶が2本入るのでは?」という意見から、「オールシーズン・コジー」と名付けられたとか。

他がやらないことをやる。面白がる誌面づくり

メディアの個性を色濃く反映するのは、やはり企画力。PEAKSらしさがあふれるコンテンツについて掘り下げて訊いてみました。

ほかではできない?!業界的タブーも面白がる姿勢

軟派だと見られていたというPEAKSですが、登山業界的には取り上げるのが難しいと思われる骨太なテーマに鋭く切り込んでいくときがあります。

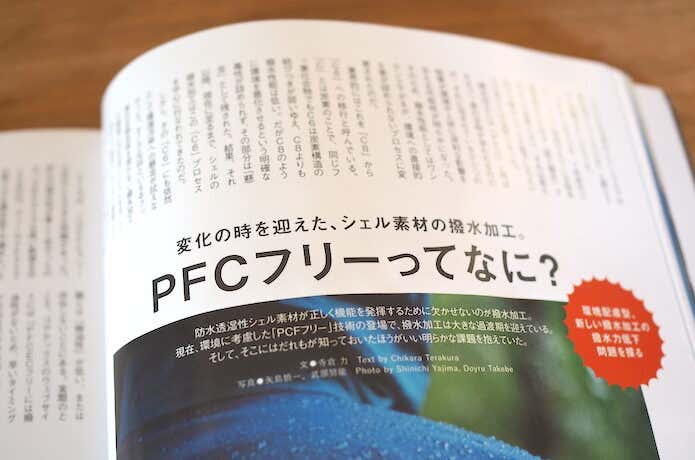

「2021年11月号ウェア特集内で『PFCフリーってなに?』という企画がありました。この話はメーカー的には突っ込まれたくない部分だと思いますが、環境問題が大きく取り上げられるなか『メーカーのみなさんはどう考えていますか?』と取材させてもらいました」

※PFCとはフッ素化合物を指す。それに含まれる物質が環境や人体に深刻な影響を与える可能性がある。防水透湿性シェル素材のDWR(耐久撥水)加工のうえで広く使用されてきた。

PEAKSにとって、メーカーというのは誌面制作協力だけでなく、重要な広告クライアントでもあります。そこが避けたい話題に切り込み、またメーカーもそれに応えるというのは、誌面づくりへの信頼があってこそのパワープレイだと言えます。

ほかにもSNSでも話題になったものとして、2021年2月号の「道迷い」特集があります。「地図読みができない新人編集部員がスマホの登山用アプリだけで下山できるか?」という実験ルポ。「読図もできない人間がスマホアプリに頼って山を登るなんてけしからん!」という意見も聞かれるなか、本当にそうなのかを試してみたのです。

「白い目で見られそうですし、ほかのメディアならやらないですよね(苦笑)。でもちゃんとした安全管理のもとでちょっとふざけてみる。これは僕らの立ち位置だからできるのかな?と」

これは机上だけで地図読みを学ぶことの難しさや、新しいツールであるスマホアプリの有用性を、従来とは違うアプローチで提起できたPEAKSらしい企画のひとつかもしれません。

新人編集部員の熱量あふれる、2色刷りページ

PEAKSでは「シェルパ斉藤の『山小屋24時間滞在記』」のような長期連載が多いのも特徴ですが、一方で後半の2色刷りページにもこれでもか!というくらいユニークな企画が凝縮されています。

とりわけ、編集部員による企画の熱量がすごいのです。「狩猟採集食道楽 あべちゃん」や「おだまきかあさんのMYOG道」など、何というかタイトルからしてフリーダム感がすごい……。

「……(笑)。特集はみんなでやるチームプレイですが、2色刷りは治外法権、好きなようにやっていいよと部員には伝えています。ただし、読者が不快にならず楽しく読めるものを作ってねと。登山や雑誌づくりは初めてという部員もいます。でも初めてだからこその熱量は大事にしたいと思っています」

読者の思いを知りたい。新しい試み「PEAKS BOX」

雑誌に限らずメディアというものは、ともすれば情報発信で終わってしまうことが多くあります。雑誌であれば販売部数、ウェブであれば数値計測などで読者の反応を知ることも可能ですが、数字が示すものは大きな解釈に留まり、個々の読者からの「生の声」とはやはり異なる。これはあらゆるメディアが抱えるジレンマかもしれません。

そんななか、「PEAKS BOX」という新しいサブスクサービスを開始しました。その内容はというと……

(1)『PEAKS』の最新号が毎月届く

(2)電子書籍が読み放題

(3)スペシャルノベルティのプレゼント

(4)その他特典(会員限定の動画配信など)

1〜3までは従来からある「雑誌の定期購読」と正直それほど違いがありません。ですが、4がどうやらこのサブスクにとって大きな意味があるようです。

「僕らは取材をして、それをみなさんに伝えるのが仕事です。そのなかで何を伝えたら喜んでもらえるかをわかっていたほうが企画を考えやすいんですよね。読者が興味を持っていることに対する純度を高くしたい。もちろんWEBでアンケートもやっていますが、一方的に問いかけるのではなく、もう少し温もりのあるかたちで、個々の読者のパーソナリティを知りたいんです」

「読者と双方向で繋がることができるコンテンツを用意しています。そしていつの日か、山でみなさんと集える場を設けたいですね」とローンチサイトでの編集長のメッセージがあります。

PEAKSを山に例えると……そのこころは?

これは取材する各メディアに訊いてみたいと決めていた質問。

山に例えると、PEAKSは何ですか?

「槍ヶ岳ですね。誰がどこから見ても、槍ヶ岳ってわかりやすいじゃないですか? 登山に興味を持った人が、どんどんのめり込んでくれるようなキャッチーな内容を目指しています。そして実は雑誌のロゴにも入っているんですよ」

あ、Aの文字に大槍と小槍が入っている!!!