北アルプスの超難関ルート「下ノ廊下」が拓かれた目的とは?

立山黒部アルペンルート指折りの名所として知られる黒部ダム。豪快な一斉放流で知られるこの水の行き先が黒部川中流です。

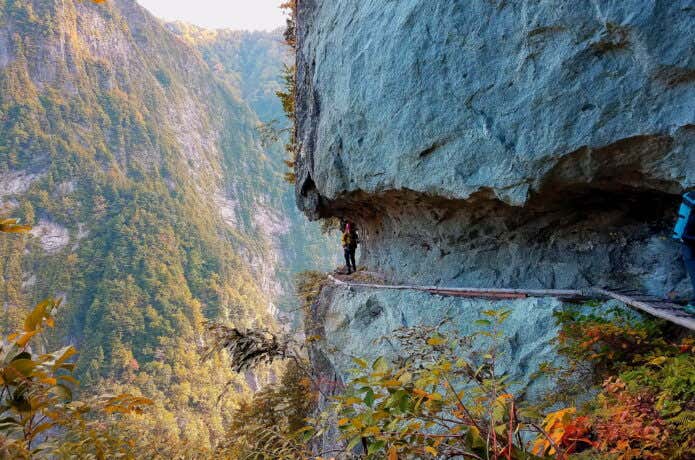

この区間は「下ノ廊下」と呼ばれ、谷底まで100メートル以上ある絶壁に刻まれた幅数十センチの水平歩道など、難所が連続する上級者向けの登山道。あまりの豪雪のため例年10月の約1ヶ月間しか通行できません。

約7時間半の緊張感に満ちたトレッキングを経て辿り着くのが、これまた例年7月下旬〜10月下旬のみ営業する阿曽原温泉小屋。その手前、仙人谷ダム近くの隧道(トンネル)内に、今なお立ち込める火山帯ならではの熱気と硫黄臭。この場所こそが、今回ご紹介するノンフィクション小説『高熱隧道』の舞台なのです。

登山とは別の目的で拓かれた?

隧道を抜けてもさらに難所が続く、黒部峡谷鉄道・欅平駅までの“クレイジーな登山道”。しかしその礎は登山者のためではなく、黒部川の急流を活かした水力発電のために切り拓かれた道だったのです。

重太郎新道・小池新道・喜作新道など、北アルプスの登山道の多くは小屋番や案内人によって開拓された登山者のためのルート。そんな中で異色とも言える「道」の生い立ちと、その壮絶な過程が描かれているのが本書なのです。

紅葉を前景にした裏剱を望む人気スポット・仙人池をめざす登山者も利用するこのルートは、例年10月が最盛期。黒部峡谷の絶景を歩く前に、ぜひ手にとって頂きたい作品です。

黒部峡谷での歴史に残る難工事を描いた小説『高熱隧道』

熱隧道(新潮文庫) 吉村昭

そんな吉村昭の代表作のひとつである『戦艦武蔵』発表の翌年、1967年に刊行されたのが『高熱隧道』です。

容赦ない自然の刃とそれに挑む人間との物語

日本百名山・鷲羽岳(2924m)を源流とする黒部川は、上ノ廊下を経て黒部湖へ。さらに下ノ廊下や黒部峡谷鉄道沿いを通って、富山平野の田畑を潤しながら富山湾に注ぎ込みます。源流から河口までの距離は短いながら3000m近い標高差を下る急流は、水力発電の好適地。

このためダムと水力発電所を建設するための調査が1917年〜1929年にかけて当時の日本電力によって行われ、その際に断崖絶壁を削りながら作られた道が、下ノ廊下の原型である日電歩道。現在の登山ルートが「旧日電歩道」と呼ばれているのは、これに由来しています。

過酷な建設現場を舞台に、人間の葛藤が描かれる本作

時は1936年、戦争に向かって突き進む日本は製造業とその電力供給源を拡大するための施策を積極的に行なっていました。そこで計画されたのが仙人谷ダムと黒部川第三発電所の建設。

しかし軌道(線路)が既に開通していた欅平から工事現場までの約11kmは、大正時代の調査で作られた断崖絶壁の細い道のみ。このため工事に必要な資材を運搬する軌道の建設が計画され、黒部峡谷左岸に隧道(トンネル)を掘削することになったのです。

この工事で第二工区を担当することになった建設会社(のちに第一工区の高熱隧道も担当)が、物語に登場する「佐川組」。主人公はその佐川組の技師である根津太兵衛です。そのモデルとなった佐藤工業は富山県砺波市で創業した実在の会社。後に青函トンネル・東京湾アクアライン・日本最長の陸上鉄道トンネルである八甲田トンネルなどの建設にも携わったトンネル工事を得意とする会社でした。

黒部ダム建設を描いた『黒部の太陽』との違いは?

本書が刊行された1967年は、黒部ダム・黒部川第四発電所建設工事(1956年〜1963年)を描いた木本正次の小説『黒部の太陽』の映画化が石原裕次郎・三船敏郎という昭和の大スターによって前年に発表され、まさに撮影が行われていた時期。大量の地下水が噴出する「破砕帯」と工事関係者との壮絶な闘いは、近年もテレビドラマ化されています。

対して『高熱隧道』の舞台は、戦前にさかのぼります。黒部ダム下流にあたる仙人谷ダム・黒部川第三発電所建設工事(1936年〜1940年)を描いた作品です。戦前・戦後の2度にわたって行われた、日本の歴史に残る、この2つの困難な建設工事。『黒部の太陽』に比べると知名度は低いものの、下ノ廊下という北アルプス屈指の超難関ルートの礎を築いた工事を題材にしているという点で、山好きな人にはぜひおすすめしたい作品なのです。

では実際の工事がいかに過酷だったかという状況を解説しながら、物語について紹介していきます。

厳しい自然の脅威……その前ぶれは連続する転落事故

佐川組の技師・根津所長と藤平健吾工事課長を筆頭に早速工事に取りかかりますが、その過程は最初から困難を極めました。隧道建設のための資材を背負っていたボッカが、日電歩道から転落する事故が連続したのです。

平均13貫(48.75kg)、中には40貫(150kg)の資材を背負って断崖絶壁に刻まれた狭い道を歩くボッカには通常の倍の賃金が支払われていましたが、これは命がけの任務の対価。黒部峡谷に向かって流れ込む滝の飛沫を浴びた箇所など、元より通行困難な上に滑りやすい場所でボッカの転落事故が相次ぎます。

現在も通行する際には生命の危険を感じる下ノ廊下。登山者が背負う荷物の重さが仮に15kgだとしても、当時の基準に換算すると3分の1以下のたった4貫なのです。本書を読んでこのルートを歩くと、ボッカたちの計り知れない苦労が偲ばれます。

摂氏160℃!?立ちはだかる高熱の岩盤

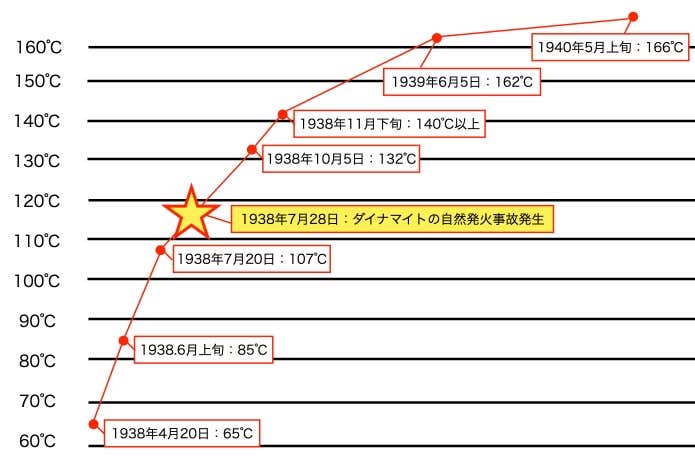

仙人谷ダム下流の隧道は現在でも常に40℃前後の気温を保ち、通過する際には眼鏡が曇ったり硫黄の臭気を感じます。しかしこの隧道の掘削工事は、さらに高温な地盤との闘いでした。

佐川組が担当していた第二工区の工事は順調な速度で進んでいきましたが、第一工区を担当する別の建設会社が工事を放棄するというのです。

現地に赴いた主人公らを待ち受けていたのは、入口からわずか30mほど掘り進められた隧道内に湧き出る熱湯。そう、この区間には高温の断層があり、掘削するのが極めて困難な岩盤だったのです。1938年の初頭、工事が放棄された第一工区も佐川組が担当することが決まりましたが、熱湯が湧き出る掘削だけではない工事を阻む事態が続出したのです。

熾烈を極めた灼熱の隧道掘削工事

1938年4月から第一工区も加えて再開された隧道掘削工事は「発破」と呼ばれる以下の手順で進めれます。

1.穿孔夫が鑿岩機(さくがんき)で岩盤に奥行き1mほどの24個の小さな穴をあける

2.穴の中にダイナマイトを装填(そうてん)して火薬係が点火・急いで現場を離れる

3.ダイナマイトが爆発し1m分の岩盤が崩れる・人夫が崩れた岩をトロッコで坑内から運び出す

しかし前述の通り、第一工区は文字通りの高熱隧道。工事は困難を極めます。

黒部峡谷から引き上げられた冷水をホースで人夫にかけ、短い作業時間で交代させながら、湯気と熱気の中で工事が進められたのです。

ついに発生したダイナマイトの自然発火

掘り進めるにつれてぐんぐん上昇する岩盤の温度。ダイナマイトの使用制限温度である40℃を大幅に越えた環境でも、国策ともいえる大工事を中断する訳にはいきませんでした。

そして1938年7月28日、ついにダイナマイトが地熱により自然発火。目の前で発生した爆発によって、8名の人夫が一瞬にして犠牲になります。危険な工事を指示した技師に対して、人夫たちが暴動を起こしてもおかしくありません。

ここで根津所長が取った行動が秀逸。トロッコで運び出されたバラバラの遺体を、ひとり血まみれになりながら黙々と整理し始めたのです。その姿を見た人夫たちの間には「素朴な感動」が芽生えたと描写されています。その後も上昇し続ける岩盤の温度と闘いながら工事は続行されます。いかなる手段で隧道が開通に至ったか、ぜひ本書を読んで見届けてください。

巨大な宿舎が一瞬にして消滅!?泡(ホウ)雪崩の恐怖

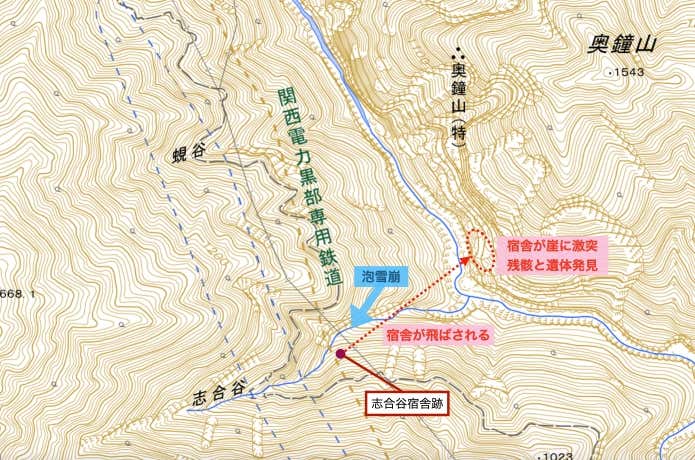

高熱隧道を抜けて阿曽原温泉から欅平に向かう途中の志合谷には、奇妙なコンクリート製の廃墟が断崖に貼り付くように建っています。この場所こそ、1938年12月27日深夜に最大の犠牲者(84名)が発生した雪崩事故の痕跡。

それは奇妙な事故でした。現場に急行した主人公の眼に映ったのは、信じられない光景。鉄筋コンクリートの土台部分だけを残して、上部3階分の木造宿舎がまるごと消えていたのです。

付近に堆積した雪崩の雪をいくら掘っても、宿舎の残骸も遺体もいっこうに発見できません。豪雪地帯ならではの吹雪に阻まれながらも続けられた捜索活動ですが、翌1939年2月下旬まで何の手がかりも見つけることができなかったのです。

こつ然と消えた宿舎。その理由は……

結果としてこの事故を招いたのは、「泡(ホウ)雪崩」であったことが判明。通常の雪崩と異なり、降り積った新雪が多量の空気を圧縮しながら落下し、障害物(この場合は志合谷宿舎と背後の斜面)に激突した途端、その空気が秒速1000m以上という威力で爆発します。

根津所長や藤平課長は泡雪崩で発生した爆風に注目し、北東方向の尾根(文中では小高い山)に爆風で折れたと思われる樹木を発見。宿舎のあった場所から何と580m先離れた対岸の断崖に、爆風で吹き飛ばされた宿舎の残骸や人夫の遺体をようやく発見するのです。

翌年にも阿曽原谷の宿舎で泡雪崩による”別の形”での事故が発生。その詳細は文中の描写を参考に、上記のように地図上で検証してみてください。世界有数の豪雪地帯である黒部峡谷の自然の厳しさを、まざまざと実感できるでしょう。

自然の驚異を際立たせる「淡々とした筆致」に注目

数あるノンフィクション作品には、題材となった事件・事故や登場人物の思考について、筆者独自の考察を踏まえた説明や解説が書き添えられているものも多数。読者の興味・共感を引き出す手法として否定すべきものではありませんが、『高熱隧道』をはじめとした吉村昭の筆致は、事実を淡々と描写する冷静かつ客観的な視点が基調。

泡雪崩のショックから神経に異常をきたし現場から下山させられることになった若手技師が、突如発狂して残雪の斜面を登り山中に消えてしまいます。その若手技師の様子は客観的な描写のみ、本人の心の内面が窺える文章は登場しません。

人智を越えた自然の脅威にさらされた時、ちっぽけな人間の心の内面とその変化は、ひょっとしたら本人にとっても実感できないものなのかも知れません。黒部峡谷の自然の厳しさが際立つ、印象的な場面です。

2024年には作品の舞台が観光ルート可される!

2024年にこの区間が一般観光客でも通行できるようになるという発表がありました。工事用トロッコ電車・竪杭エレベーター・蓄電池機関車・インクラインなど様々な乗り物を使って、ほとんど歩かずに高熱隧道を通過したり下ノ廊下の絶景を楽しむことができるのです。

このニュースは、下ノ廊下の厳しさを知る登山者にとっては非常に感慨深いものでした。『高熱隧道』を読むと、その想いはさらに深まることでしょう。以下の公式サイトでは、当時の写真を交えながらのプロモーションムービーなど、『高熱隧道』の世界を視覚的に見ることができます。

2024年6月から一般開放される予定です。