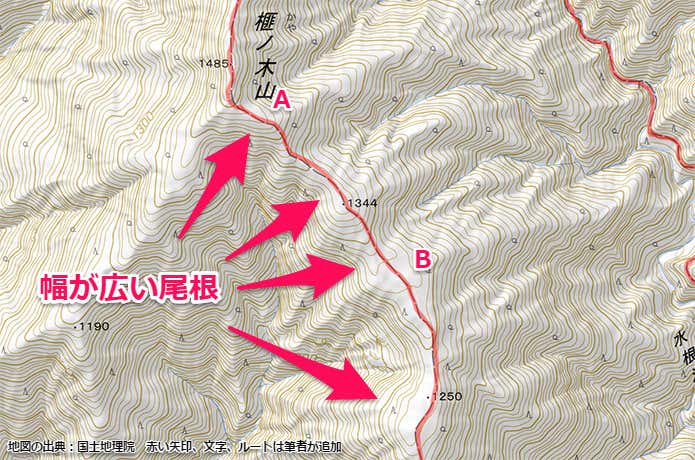

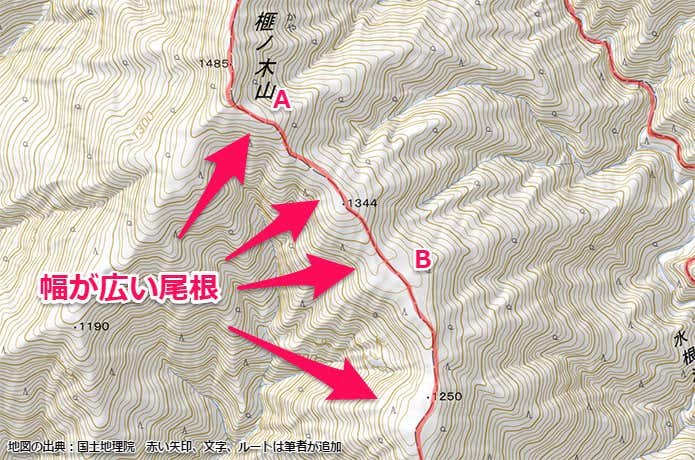

「広い尾根」では道を見落としやすい

榧ノ木尾根は急斜面ではないのですが、尾根の幅が広く分岐が数多くあります。こういう尾根では、登山道を見失いやすく気づいたら道がなくなっていることがよくあります。

下の写真は上の地図のAと書いてある辺りの登山道ですが、落ち葉が少ない初夏でも踏み跡が薄く見えにくくなっています。

登山道を赤く塗ってみました。

落ち葉が積もってしまうと薄い踏み跡が更に見えにくくなります。春から夏はまだいいのですが、秋から冬は日が短いこともあり特に登山道ロストからの道迷いに注意が必要です。

登山道でない部分は地面が柔らかいので、歩いていてフカフカしてきたら道から外れたと思って下さい。バリーエーションルートだと正規に道でもフカフカしていることがありますが、このような一般ルートの地面は普通、硬く締まっています。

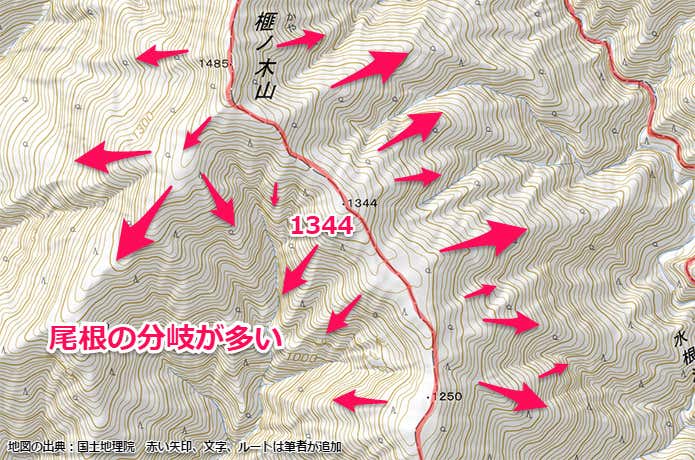

「尾根の分岐箇所」は罠だと思おう

尾根を下ると必ず分岐が出てきます。尾根は山頂に向かって集まり、裾野に向かって分岐するものです。榧ノ木尾根も数多くの尾根が分岐しており、道迷い遭難スポットになっています。

一般ルート以外の尾根にはバリーエーションルートを歩く物好きが残した踏み跡やピンクテープが残されていることが珍しくなく、それらを追っていくと道に迷ってしまうことがあります。ピンクテープだけでなく、地図や地形も根拠としてルートを探してください。

上の地図で1344と書いてあるピークは特に注意が必要でした。広い尾根+尾根の分岐という組み合わせはほとんど罠、道迷いトラップのようなものです。

下りでは緩く左に曲がるべき場所なのですが、まっすぐ進む踏み跡もあり正面に誘われてしまいます。

ほんの少し左にズレれば小さな手作り看板が見えるのですが、前や足元しか見ていないと、まず気付きません。

上の写真の手作り看板を近くで見たのが下の写真です。

昼間ならよく見えますが、夕方や悪天候時は見落とす可能性が高いと思われます。おしゃべりに夢中になって見落とすことも考えられます。

1344の標高点から真っ直ぐ進むとなだらかな斜面に行き着きます。普通はこの辺で間違いに気づいて地図やGPSを確認して修正するはずです。

バスや電車の時間に追われていると焦って正常な判断ができず、そのまま真っ直ぐ降りてしまうかも知れません。余裕がある計画を作ることと、遅れても焦らない気持ちが大事です。

この地点は登山道から外れやすいなと思ったので、正しい登山道に導くように倒木を並べておきました。

この様に、進んでほしくない場所に木や石が並べられていることがあります。そういうサインを見落とさないようにして下さい。「歩きにくいなぁ……」なんて呟きながら踏み越えないようにしてください(私は以前、「歩きにくいなぁ……」と呟きながら踏み越えたことがあります)。

踏み越える人が多いとトラロープが張られてしまいます。山中ではトラロープなど人工物はあまり見たくないものです。

道迷いポイントが多いので注意して進んだら……

地図のB地点の辺りも尾根が広く登山道を見失いやすい場所です。

ここも注意が必要ですね、と仲間たちと進んでいくと予想外の状況になっていました。