アイキャッチ画像出典:PIXTA

下山中、足裏が痛すぎて……もうダメ

いつもよりも長い距離を歩く登山。登りは問題なかったのに、下山中じわじわと足裏に違和感が……。最後の最後には一歩地面に踏み込むたびに、筋肉痛のような痛みが走り、泣きそうになりがら下山した。

そんな経験、ありませんか?

ひどい場合は歩けなくなってしまったり、バランスを崩して転倒のリスクが高まったりと、実は侮れない足裏痛。なんとかこの痛みを打破したいですよね。

そこで今回は、登山者を対象としたトレーニングプログラムの開発を行っている安藤真由子さんに足裏痛の原因とその対処法について伺いました!

痛みに悩んでいた方、必見です。

安藤真由子さん

ミウラ・ドルフィンズの低酸素室にて、登山者を対象とした低酸素トレーニングプログラムの開発と提供を行なう。また、登山を安全に行うための身体作りや、高山病対策などについて、各地で行なわれる講習会での講師も務めるとともに、山でのガイディングも行う。 登山ガイド、体育学博士、健康運動指導士、低酸素シニアトレーナー、登山医学会代議委員。2003 年自転車競技(ロード)ワールドカップ日本代表。

そもそも足裏が痛むのはなんで?部位別に原因を知ろう!

人間の全身は大小200個あまりの骨で構成されていますが、実はもっとも多いのが足底。片足だけで26個、両足を合わせれば全身のうち約4分の1の骨が足底に集中しているんです。

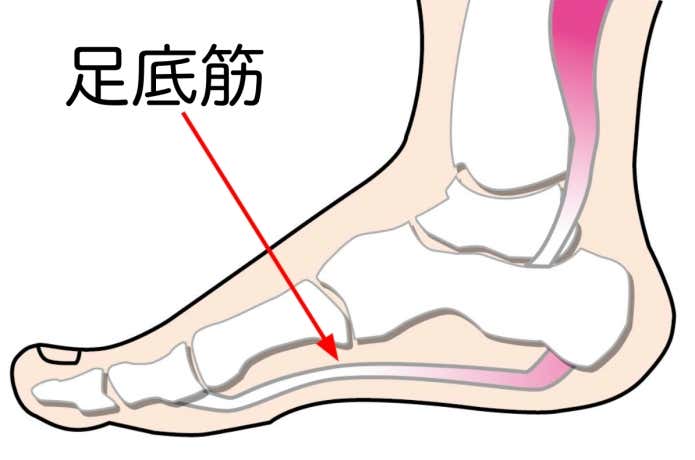

この骨を支えているのが画像にも示している足底筋(そくていきん)。足を構成する骨と関節の、底屈と背屈(曲げ伸ばし)を行う筋肉です。

歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割をしていますが、硬くなってしまうと機能が低下することも。ダイレクトにほかの筋肉や腱に負担がかかるようになるため、小さな断裂が起こります。これが痛みの原因になるのです。

足底筋の痛む場所によって、歩行の癖がわかる!?

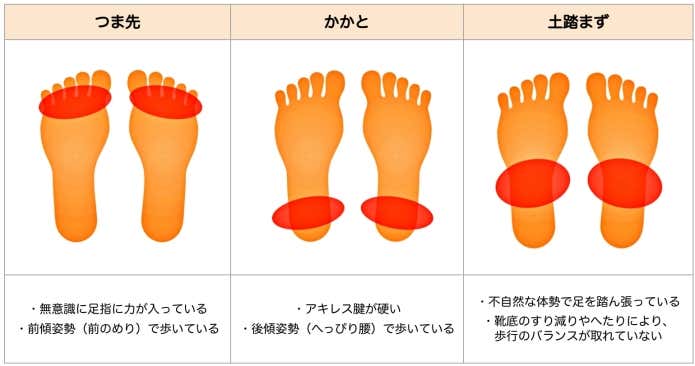

今回は足裏を大きく3つの部位に分けて、痛みの原因をみていきましょう。

画像の通り、歩行の癖によってダメージを与えてしまうことが多いのです。

インソールや登山靴を変えることで、改善できる可能性もありますが、根本の原因を直さなければ再発してしまうこともあります。

つまり、足裏の痛みをなおすには……

この2つがとても大切なんです!

それぞれの改善法について詳しくみていきましょう。

《1》足裏に負担をかけない歩き方をマスターしよう

まずは自分の歩行の癖を把握しましょう。足裏の痛みやすい部位が明確な人は先述の画像を参考に。不明確な人は、普段履いているシューズの靴底をチェックするのが近道です。前後左右ですり減り方に偏りや不自然な減り方があれば、歩行の改善が必要かもしれません。

足裏に負担をかけないためには、

- つま先からかかとまで、靴底全体で着地(フラットフッティング)

- 上体を起こして、重心をまっすぐに歩く

- 静かに次の一歩を踏み出す

- 歩幅を小さくする

この4つのポイントを意識しましょう。

重心がぶれやすい斜面の歩き方のコツは?

斜面に対してきちんと靴底全体で地面を捉えつつ、上半身は地球の重心に逆らうことのない「鉛直」の姿勢を維持すること。意識するだけでも、前のめりや後傾姿勢はある程度解消できます。スリップや転倒を防止する安全な歩行のためにも、この体勢を身に付けましょう。

▼歩き方をマスターしたい人はこちらの記事もチェック