里山だといって侮れない高度感「馬の背」に挑戦!

稜線までは登山口から1時間ほど。この先は京ヶ倉山頂までゆるやかな稜線歩きが続きます。

「四阿屋山は片道1時間ちょっとで頂上に行けるのんびりした山で、登山者も少なく、村の天然記念物になっているブナの原生林が裏側に広がります。岩殿山のハイキングコースも、京ヶ倉のように岩がゴツゴツしていますし、同じく堆積岩からなる大姥山(おおうばやま)は金太郎伝説の山で、1時間半もあれば頂上に行けますが、鎖場が連続して面白いですよ」

馬目さんによる周辺の里山情報もとても魅力的。まだ京ヶ倉の山頂にも着いていないというのに、あの山もこの山も登ってみたい……とワクワクしてきます。

岩壁の間を抜けながら細尾根を進むと、巨岩の上を歩く馬の背と巻き道の分岐へ。

「せっかくなので眺めのよい馬の背に行きましょう」と馬目さん。

山頂直下の馬の背は、その名の通り馬の背中のような形状で左右が深く落ち、木々もない岩肌なので、高所恐怖症の人には不向きかも? と思えるほど高さを感じますが、そのぶん眺望は最高。東側の山々が間近に迫ってくるようです。

そこから最後の急な岩稜を登りきると、小高い丘のような京ヶ倉山頂に到着しました。

老若男女の登山者が思い思いに休憩を取っていて、ノンアルコールビールとつまみを片手に涼風と絶景を楽しんでいる人がいたりと、なんとも気持ちよさそう。登山口から約1時間半の山行で高山の雰囲気を楽しめるこの山の人気の理由を実感しました。

山岳ガイド資格事情とこれからのステップアップ

「本当はこういうのんびりした里山の仕事をしたいんですが、僕のイメージからアルパインクライミング系の問い合わせがけっこうあるんです」

現在は「山岳ガイドステージⅠ」(国内で1年を通して登山ルートのガイドを行えるものの、岩壁登攀、雪稜バリエーション、積雪期の岩稜バリエーション、フリークライミング講習は不可)の資格しかなく、今年、国内で季節を問わずすべての山岳ガイドを行える「山岳ガイドステージⅡ」の資格を取る予定なのだそう。

昨年1年かけて「山岳ガイドステージⅠ」の資格を取得した馬目さん。書類審査の筆記試験や夏山での4日間の実技試験、ファーストエイド検定、積雪期・残雪期の雪崩の検定など、1つひとつをクリアしたそうです。

「ひさびさに受験勉強をしました。費用もかなりかかったので、元が取れるほどガイドの仕事ができればいいんですが(笑)」

依頼者は女性が多いからこその細やかな気配り

なお、これまでのところ、ガイドの依頼者はすべて女性客なのだとか。その際に課題となっているのが、トイレ問題だそうです。

「山でのトイレに慣れていないお客さんばかりなので、夏山では水分摂取を我慢して熱中症になってしまう危険性があります。今日も携帯トイレとツェルトを持ってきています」

母校の信州大学ではしばらく登山学実習の講師を務めたこともあるそうで、その経験を踏まえ、ガイドとして細部まで気を配られている様子がうかがえました。

ピオレドールを受賞したキャシャール峰登攀のこと

京ヶ倉での小休止を終え、北側に見える大城までは約20分。道中に生えるヤマウルシや河原などに生えるツタウルシ(クサウルシ)などの有毒植物の話を聞きながら稜線をしばらく進みます。

双子岩や天狗岩といった奇岩を経て、ほどなくして標高980mの大城の山頂に到着しました。

山頂で昼食をとりながら「ピオレドール」を受賞したキャシャール峰の登攀の話を聞きました。

2000年にようやく登頂が解禁された、長く未解禁の山だったキャシャール峰ですが、馬目さんは自身初のネパール・ヒマラヤ遠征を果たした学生時代にこの山に出合って美しさに魅了されたそう。そして20年以上を経た2012年、大岩壁を二分するように立ちはだかる未踏峰の南リッジを初登攀すべく、登山家の花谷泰広さん、青木達哉さんの2人に声をかけたのです。

「格好いいじゃん、これにしよう」……提案が現実に

馬目さんを突き動かすきっかけとなったのは、前年、2011年の東日本大震災です。この年にヒマラヤ遠征の予定があったものの、両親が松本に避難してきたことから計画を外れた馬目さんは、半年ほど経って実家の状況も落ち着いたころ、改めてヒマラヤに登りたい気持ちがふつふつと湧き上がったのだそう。

「未踏峰に登りたいと、まず花谷くんにキャシャールを提案したら『格好いいじゃん、これにしよう』と」

本気なのか冗談なのか真意を図りかねるほど軽いトーンの話ですが、標高差が2,000m以上あるルートでスケールがあり、岩登りだけではなく急な雪壁も登ったり氷を飛び移るセクションもあったりとさまざまな力が求められ、未踏峰ゆえに行かないとわからないことも多かったようです。

ヒマラヤ登山話を聞きながら、山頂での至福の時間

昼食時ともあって、次第に話題はヒマラヤでの食事関係に。興味深かったのは、水の話題です。行動中の水分は3人で2Lほどしか持てず、夜と朝にひたすらテントで雪を融かし、水分を摂取するのだそう。

また、軽量化をめざしつつも満足感のある食事を求め、最近は柿の種を日本から持参する話や、軽量化のために服のタグを全部切るクライマーの話、山行記録はつけるの? ……といった素朴な疑問まで、さまざまな話題で盛り上がりました(ちなみに馬目さんは“極端にズボラ”だそうで、日記もつけず写真も撮らないとか)。

そんなユニークな話を聞きながら、時折、話題が途切れた際の静けさの心地よいこと! なんて贅沢な時間なんだ、としみじみと心に満足感が染み渡りました。

奥深い自然と歴史を持つ、魅力的な信州の里山

今も2~3年に一度、ヒマラヤに行くという馬目さん。昨年はネパール・ヒマラヤのロールワリン山群にある6,000mほどの山を登る予定でしたが、コロナ禍で中止になってしまいました。しばらくは日本の登山を楽しみたいといいます。

「この春先の里山は虫がいないのがいいですが、意外と紅葉も終わって少し肌寒い11月がすごくいいんですよ。木々の葉が落葉して眺めがいいし、カラマツの葉が地面に落ちている初冬のちょっと寂しい雰囲気は味があります。信州の人は春が好きですが、もともと信州出身ではないからそう思うのかな」

なお、今回は京ヶ倉・大城を選びましたが、ほかに長野県東部にある上田市の人気の独鈷山でもマイナーな岩稜コースや、北アルプスの絶景が広がる大町市の鍬ノ峰・仏崎コースもおすすめとのことです。

植生の不思議を知り、山里の暮らしを思う

大城山頂から下山道のあいだ、このあたりの植生について、面白い話を教えてもらいました。

アカマツの間にゴヨウマツ(五葉松)という異なるマツが生えているところ。幹の色が異なりますし、アカマツの葉は針状で2本1組になっていますが、ゴヨウマツは1カ所から葉が5本出ているので違いがわかります。

また、アカマツは成長が早く、条件がよければあっという間に大きくなって30mほどの樹高になりますが、尾根上のアカマツの樹高は18mほど。

「土地の栄養が樹高に影響するんです。ここのアカマツはあまり高さがないので、生育環境としてはよくないことがわかります」

マツなど針葉樹の樹齢の数え方も教わりました。樹齢は樹高と比例するわけではなく、葉や芽の数から判断できるのです。よく見ると、地面に樹齢十数年ながら成長が遅いマツがたくさん生えていて、痩せた土地ながら森の生命力を感じました。

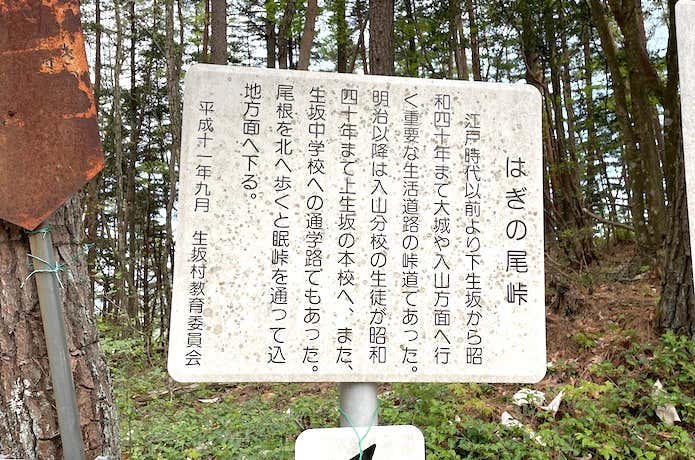

江戸時代以前より下生坂から昭和四十年まで大城や入山方面へ行く重要な生活道路の峠道であった。明治以降は入山分校の生徒が昭和四十年まで上生坂の本校へ、また、生坂中学校への通学路でもあった。(後略)

歩いている途中に、興味深い案内板を発見。なんと、この登山道が昭和40年まで村の重要な生活道路として使われており、小学校の通学路でもあったというのです! 子どもたちはどれだけ足腰を鍛えられていたことでしょう。往時に思いを馳せながら歩きます。

道中に咲くレンゲツツジやヤマツツジなどの花々、シカに樹皮を食べられたリョウブの樹木といった野生動物の痕跡も眺めながら、4時間ほどで車を停めた下山口へと到着しました。

ゆっくり深く楽しむ。馬目さんらしい里山案内の1日

馬目さんの人となりを物語るようなゆっくりとした山行で楽しんだ里山案内は、アルパインクライマーの一面も感じつつ、馬目さんのご家族など身近な話なども聞け、純粋に「また馬目さんと一緒に山に登りたいな」と温かな気持ちに包まれました。

そして四季を通じて楽しめ、気軽に非日常感を味わえる里山の魅力も存分に堪能することができました。

アルパインクライミングと林業、それぞれの活動を通して得た幅広い知見に加え、今年は山岳ガイドステージⅡの資格取得にも挑戦する馬目さん。その相乗効果により、登山ガイドと里山の森林案内はより深みを増していくことでしょう。

撮影:青木 圭(ch. books)