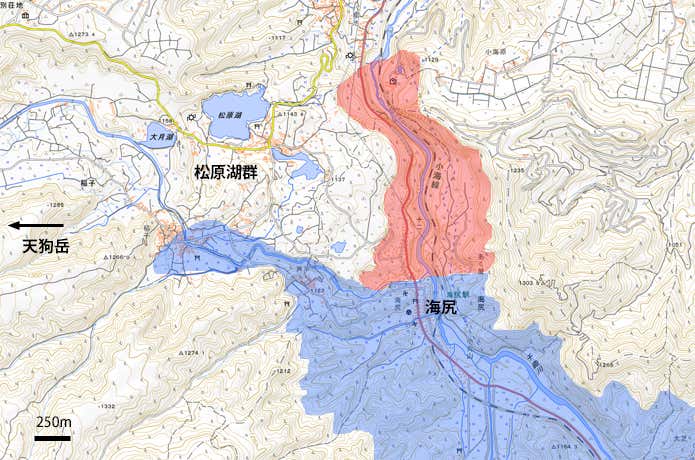

崩れて流れて来た土砂が千曲川を堰き止めていたと考えられるのが地図の赤く塗った部分。それによって水が溜まった範囲を青く塗ってみました。

長さ2km、高さ130mの巨大な天然ダムができたのなら、満水になるのに1年くらいかかったとしても不思議ではありません。これが翌年の梅雨の豪雨でついに決壊して、下流に大洪水を起こしたのでした。

この天然ダムは規模を縮小して100年以上残り、海に関する地名ができて定着したのはこの時代とされています。

なんとも紛らわしい話ですが、冒頭の歴史書では、山崩れと大洪水を一連の事件として記録していたということですね。山というと野外調査での研究を想像しがちですが、地質学や地形学にとどまらず、考古学や歴史学などいろんな分野の合わせ技で新たな発見がある面白さを感じていただけたでしょうか。

天狗岳のおもしろ遺跡

天狗岳の歴史にはその他にも面白いものがあります。

天狗岳東麓の森林鉄道

天狗岳東麓では戦前から戦後しばらくまで活発に国有林の伐採が行われており、森林鉄道で伐採した材木を運び出していました。以前の登山道はこの線路を利用したもので、今もそのまま残っている場所も多くあります。この線路を辿ってみるのも面白いです。

「森林鉄道」というものの、登りは馬で引き上げ、下りは1両のトロッコをブレーキを操作しながら下るという曲乗りのような感じだったようです。

天狗岳登山でよく利用される黒百合ヒュッテの初代はこの国有林で働いていた棟梁の奥さん。しらびそ小屋も林業の関係で作られた小屋を先々代が買い取って始められたものです。

生い立ちを知れば山登りがもっと面白くなる!

天狗岳に秘められた自然と人間の歴史、そしてそれを紐解く謎解き。いかがでしたか。

山は水をはじめとして、生きとし生けるすべてのものに必要な生きる糧を与えてくれる恵みの存在であると同時に、ひとたび牙を剥けばこんな大災害ももたらします。

普段の山登りでも同じこと。山登りの清々しさ、開放感、達成感、そういったあらゆる魅力は自然の厳しい一面と表裏の関係です。最悪の事態に至らないようにできる備えをした上で、自然の恵みを存分に味わう。これが生きる醍醐味なのかもしれません。

次回は北アルプスの焼岳を取り上げます。