歴史書にも残る大災害

平安時代の歴史書を見ると、東南海で大地震が起き、信州で山が崩れたこと、大洪水が起きたことが書かれています。

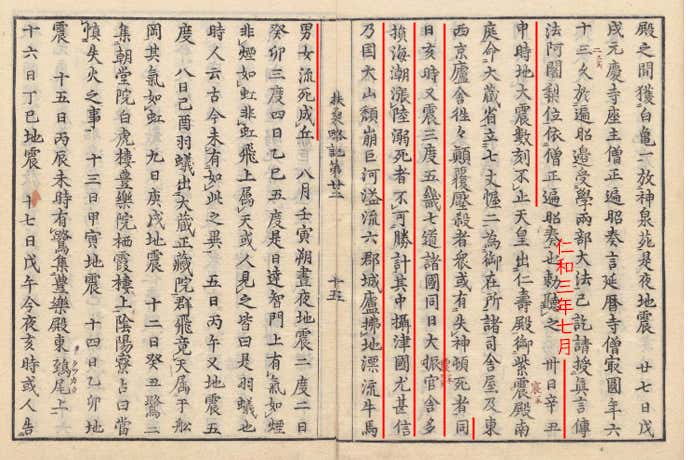

写真の「扶桑略記」に見られる記述を現代語訳すると下のようになります。

「仁和3年7月30日(887年8月22日)夕方に大地震が起き、10時間ほども揺れが止まなかった。(中略)夜にも3回の地震があり、畿内各地も大変に揺れた。官庁の建物もたくさん崩れ、海の水が高く溢れ、溺死者は数え切れなかった。中でも摂津国(大阪府)の被害が甚大だった。信乃国(長野県)では大きな山が崩れ、大きな川が溢れ、六つの郡で官舎や民家を押し流し、牛馬も人々も溺死して丘を成すほどだった。(後略)」

東南海地震の記録に続いて、長野県で起こった山崩れと大洪水に関する記述があります。このうち、後半の長野県での災害の記述については、888年と書いた歴史書もあり、どこの山が崩れてどこで大洪水が起きたのか、30年以上にわたって議論が続けられてきました。

6つの郡で被害が出たという記述から考えて、川は千曲川なのは明らかでした。となると、被害をもたらした山はどこか。浅間山も考えられますが、噴火の記録がないことから八ヶ岳、地形的な証拠から天狗岳一帯と考えられました。

八ヶ岳の地質調査をしてみたら…

地質調査の結果、天狗岳東麓のみどり池から小海に至るまで、天狗岳周辺が「山体崩壊を起こして流されてきた堆積物」でできているということが分かりました。このため東側は崖になっているのです。

この堆積物に覆われた地域では古代の遺物が発掘されないことも大きな謎でしたが、この謎も解けました。

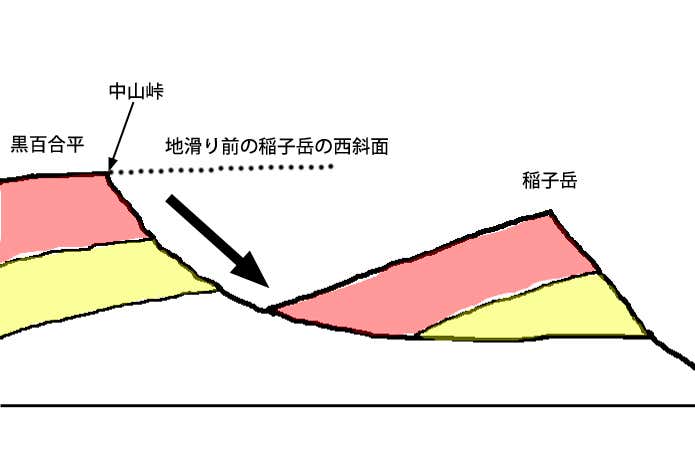

近くにある稲子岳はなんと、もとは稜線と陸続きだったのが回転しながら滑り落ちて今のようになったこともわかりました。

下流の遺跡に残る洪水の痕跡

一方、佐久から長野にかけて各地の遺跡の発掘が進み、それまでの生活の痕跡を覆うように、最大2mほどの砂の層が平安時代に堆積していることが分かってきました。

砂の層の直下から出土する土器は9世紀後半。田んぼの跡には農作業で使われていた牛や人の足跡が残っていました。

このことから、歴史書に書かれている洪水はこのこと?と考えられました。

また他にも、千曲川流域には大洪水があったと考えないと、つじつまが合わない地形があります。

木の年輪が証拠に!

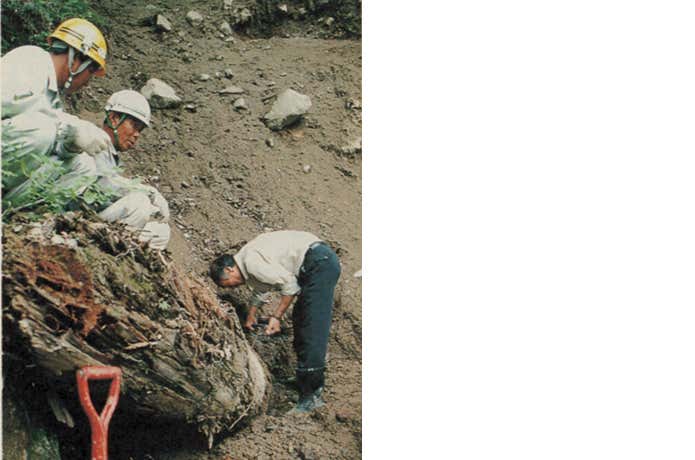

ある地層がいつ堆積したかをピンポイントに言い当てるのは至難の業ですが、それができる方法のひとつが木の年輪。木はその年の気候によって幅や成分が変わるので、そのパターンを照合することにより、何年に死んだかがピンポイントで特定できるのです。

天狗岳が崩れて堆積してできた地層に埋まっている木を調べてみたところ、887年とわかりました。

そして、すべてが繋がった!

887年に天狗岳が崩れて木が埋まったのならば、888年に洪水があったという記述が間違いなのでしょうか。地形を読んでみると、謎が解けます。