謎解きその1|噴火の後遺症で木が生えておらず、地面が安定していない

写真は空から見た富士山です。よくよく見ると、富士山の下半分に広がる森の上側の縁、つまりは森林限界がギザギザになっていて、右側にジグザグに登っている富士山スカイラインは森林限界のところで止まっていて、そこが五合目になっています。

富士山は活火山なので、噴火が起こると地表には火山岩が堆積して、植物はいったん死に絶えてしまいます。噴火が落ち着いて下から再び生息範囲を広げてきたところ(つまり森林限界以下)は地表が比較的安定していて、自動車道路を造ることができますが、それ以上になるとまだ地表が安定しておらず、道路を造っても結局崩れて埋まってしまうのです。

謎解きその2|小さな沢沿いに雪崩や土砂崩れが起きて木が生えられない

ところで、緑のギザギザに加えて、雪の積もっている下側の縁もギザギザになっていることに気づきませんか?

よくよく見ると、沢の部分には緑がなく白くなっています。これには、沢沿いには雪崩や土砂崩れ、雪代といった災害が起こりやすいことが関係しています。

「雪代」というのは聞き慣れない言葉ですが、動画のような大規模な雪崩が土石流となり流れ下るものです。

これだけものすごい土石流が起きるようなところでは、当然ながら木は生えられないので、雪のない時期には緑色ではなく茶色に見えます。

冬に向けて雪が積もっていくと、樹林帯は木に雪が積もるのでそこまで白く見えませんが、このような沢には地面に直接雪が積もり、白が際立って見えるようになります。冬に見える五合目の白いギザギザの正体はこういうことだったのです。

方角を変えて見ると・・・

写真は北側から空撮した富士山です。左側が東、右側が西です。

東に雪がたくさん積もっている理由は、ひとつには冬の季節風の影響があります。日本海を渡って西から吹いてきた季節風が富士山に当たると雪を降らせますが、風上の西側は強風で飛ばされてしまって積もりにくく、東側に吹きだまる傾向があります。その影響がよく見えます。

もうひとつの理由は、五合目と関係があります。五合目に森林限界があり、その上の裸地に積もったところが白く見えやすいというお話をしました。

ということは、東側にはこれだけ低いところまで森林がないということ。いったいなぜなのでしょうか?

「五合目の標高が同じじゃない」って知っていましたか?

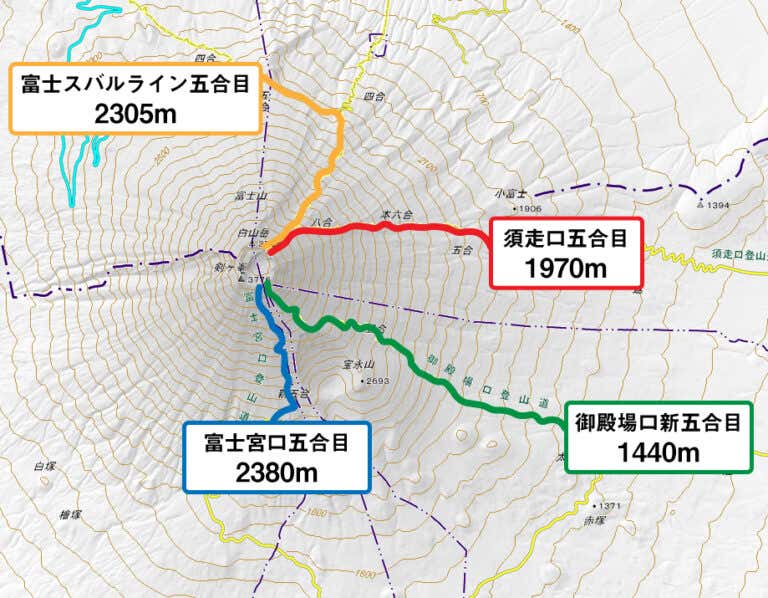

「五合目」というと、どの登山口も同じ標高かと思ってしまいそうですが、実は登山口によってかなり違います。

いちばん高い富士宮口の五合目が2380mなのに対して、御殿場口の標高は1440m。なんと1000m近い標高差があります。登る距離にしても、富士宮口は4.3kmに対して、御殿場口はなんと10.5kmです。