ところで、仙丈ヶ岳という名前はどういう由来なのでしょう?

都道府県境(昔でいうと国境)の山ではそれぞれの国で呼び名が違うことがよくあります。この仙丈ヶ岳も同じで、この名前は山梨県側の「千丈嶽」に由来します。一丈は今の単位で言えば3m3cmですから、千丈といえば約3030m。国土地理院の地形図を見ると、仙丈ヶ岳の標高はなんと3033m。「千丈」というのは「とてつもなく高い」ということの比喩でしょうが、それにしても偶然というには面白すぎる一致です。

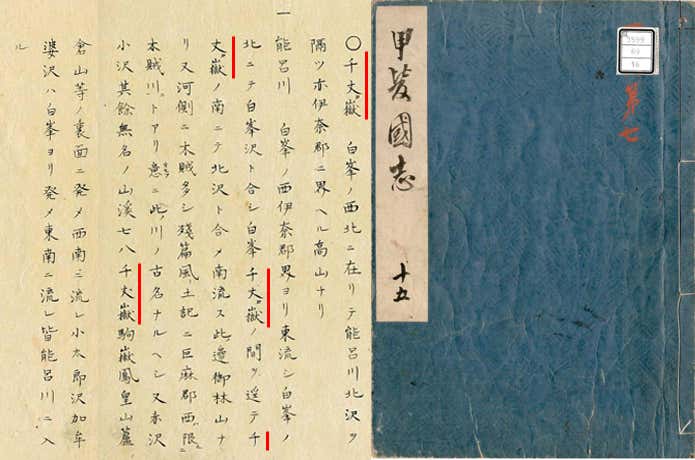

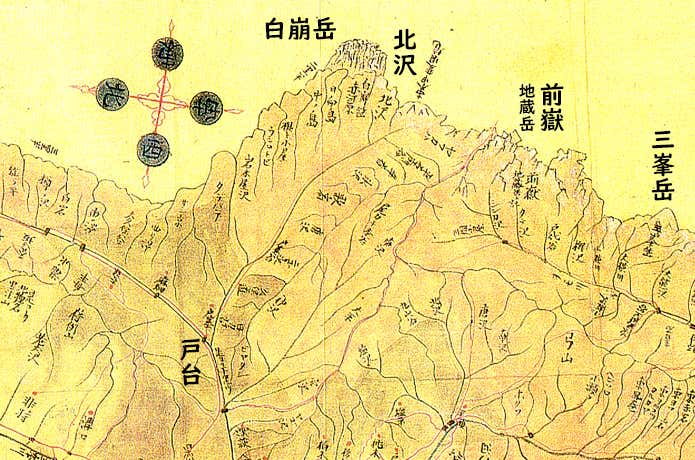

仙丈ヶ岳は山梨県側から見ると、前衛の甲斐駒ヶ岳や鳳凰三山だけでも大きく、その奥にある仙丈ヶ岳はそこまで馴染みが無かった山のようで、絵図や古地図にも見られず、甲斐国の地誌「甲斐国志」などの文章中に見られるのみです。

一方の長野県側にとっては身近な山だったようです。こちらでは「前岳」と呼ばれていました。甲斐駒ヶ岳(長野県側からは東駒ヶ岳)の前衛峰ということでしょうか。

絵図にも出てくるようなより身近な存在だった長野県側の名称が取り上げられなかったのは、東京から近い山梨県側からスポーツ登山が始まっていったからのような気がします。

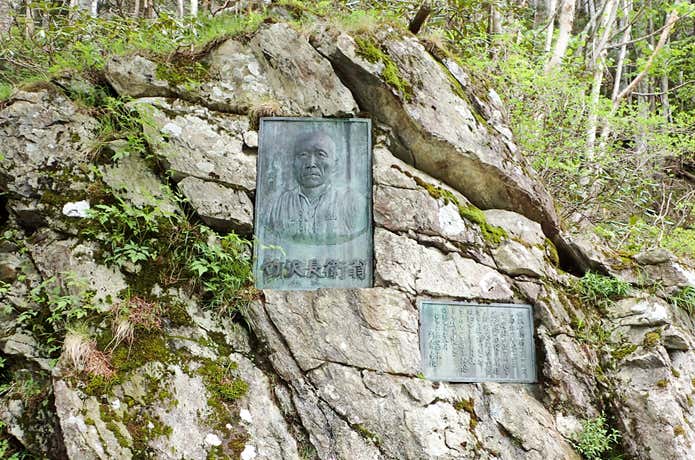

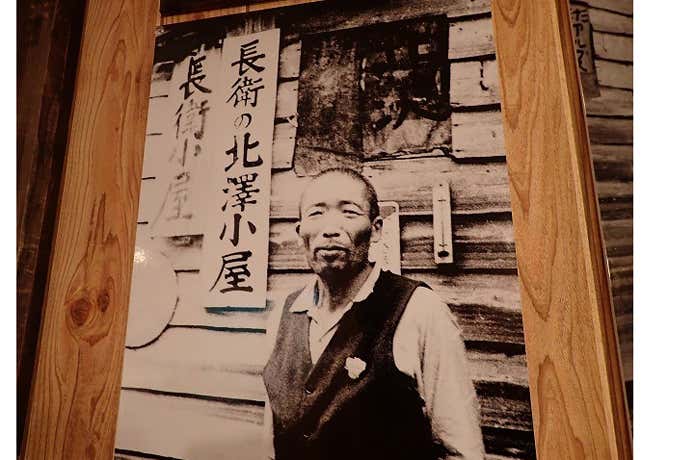

この人なくしては語れない 竹沢長衛翁

仙丈ヶ岳をはじめとする北沢峠周辺の山々を語る上でこの人の存在を忘れるわけにはいきません。快適に山登りを楽しめる今の登山道や山小屋の環境の基礎を作ったのが竹沢長衛翁です

今でも長野県側から北沢峠の玄関口として賑わう戸台。竹沢氏はこのあたりで生まれました。

若い頃は熊猟を中心とする猟師として南アルプスの山麓を縦横無尽に歩き回り、一帯の山々に詳しくなっていきます。後に名案内人となったその基礎は、この若い頃の経験によって養われたものと言って良いでしょう。

そして、明治時代終盤より登山の歩荷としての仕事をするようになり、徐々に案内人としての役割を増やしていきます。鋸岳から赤石岳までの長期縦走の案内人頭を務めたり、北岳バットレスへの案内と同時に初登に名を残すなど、数々の業績を上げました。

1930年には北沢長衛小屋(現長衛小屋)を建設し、増加する登山客の受け入れや啓蒙、遭難救助、高山植物保護などの拠点としました。

仙丈ヶ岳五合目から馬の背に抜ける薮沢新道、長衛小屋から仙丈ヶ岳二合目までの巻き道、甲斐駒ヶ岳の双児山ルート、仙水峠を経ないで栗沢山に直登する栗沢山新道など、登山道を新たに整備して維持することで、より登りやすい環境も作りました。

その功績を讃えて、顕彰碑の前では毎年「長衛祭」が開かれています。

顕彰碑の碑文には、

「竹沢長衛翁は南アルプス開拓の先覚である。その足跡は南アに遍く新登路の開発に山小屋の経営に登山界に盡すところ甚大であった。昭和三十三年三月没。ここにその生涯を記念して碑を建てる。」

と刻まれています。

忘れられた名ルートの数々

ところで、この仙丈ヶ岳にどれだけの「登山道」があるか、皆さんご存じでしょうか。自信を持って答えられる人はよほどの「仙丈通」と言えます。

山の道は、その山と人の歴史の一端を物語る重要な語り部。

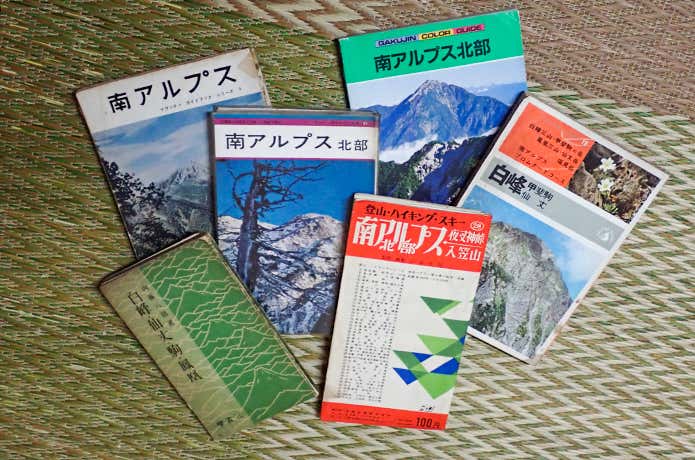

南アルプス北部の登山史に大きな功績を残した竹沢長衛翁の功績に触れながら、南アルプス林道の陰にすっかり隠れてしまった数々の名ルート、そして山小屋をご紹介していきましょう。

1980年に南アルプス林道ができて以来、今では「登頂効率」を重視して、甲斐駒ヶ岳と合わせて北沢峠から往復する人がほとんどですが、それ以前は様々な登山道がよく歩かれていました。いずれも今でも歩ける道で、それぞれの味わいがあります。