何かのきっかけで人生の様々なエピソードを話すうちにお互いに親近感を抱いて距離が縮まった。そんな経験がないでしょうか。

実は山も同じ。山の生まれ育ちを知れば、山に対する思い入れも愛着も増し、その山の思い出はより一層鮮やかなものとして心に残ります。そんな山旅の提案をする企画が「歴史を知るともっと楽しくなる!」。あなたもそんな山旅の扉を開いてみませんか。

第1回は、「南アルプスの女王」とも呼ばれる仙丈ヶ岳を取り上げます。

仙丈ヶ岳はいかにして「女王」となったのか

南アルプス北部に聳える百名山の仙丈ヶ岳。優美で堂々とした風格で、まさに「南アルプスの女王」と呼ぶに相応しい山ですね。

実はこの愛称、新しいものかと思いきや、すでに戦中の1940年の登山案内の本には見られて、すでに一般化していたようです。

しかし、そもそもどんな風に今のような女王らしい風格を備えるに至ったのでしょうか。魅力ある人に出会えばその人の生い立ちを聞いてみたくなります。

仙丈ヶ岳の生い立ちも紐解いてみましょう。

仙丈ヶ岳は何歳?

突然ですが、仙丈ヶ岳は何歳くらいだと思いますか?

それを調べるには、岩石の中に含まれる化石(アンモナイトや三葉虫といった誰でも知っているものからプランクトンまでいろいろ)や、岩石の中に残っている微量の放射能の強さを分析します。

その結果、1億4000万年前から6600万年前くらいということ。これは恐竜がまだ地球上にいた白亜紀の頃のお話です。

びっくりしましたか?仙丈ヶ岳は主にその頃の砂岩や石灰岩でできています。

仙丈ヶ岳はどのように生まれた?

では、仙丈ヶ岳を作った砂岩や石灰岩は、どこでどのように生まれたのでしょう。

ちょっと難しい話になりますが、「プレートテクトニクス」という言葉をご存じでしょうか。

簡単に言ってしまうと、地球上の陸地や海底は地球表面を覆う薄い膜(といっても数十kmくらいの厚さ)に乗って運ばれている、と考えられています。

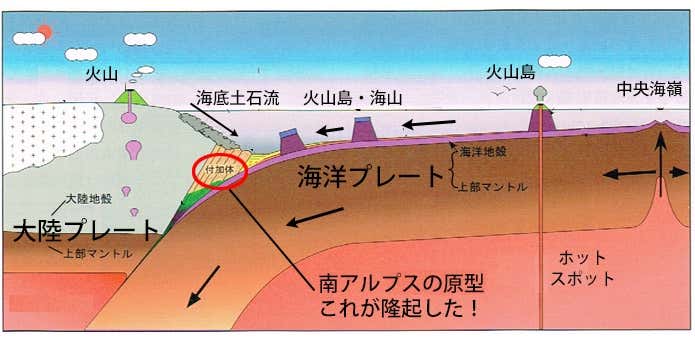

今の日本列島もそうですが、海のプレートが陸のプレートの下に沈み込むところでは、海のプレートに乗って運ばれてきた火山島・珊瑚礁・海の底に積もったさまざまなものと、陸地の川などから流れてきた土砂が混ざり合って固まっていきます。

これを「付加体」といいます。

主に仙丈ヶ岳を形作る”砂岩の部分”はこのときに陸地から流れ込んだ土砂、戸台河原の幕岩や白岩に代表されるような”石灰岩の部分”は珊瑚礁が岩石となったものなのです。

仙丈ヶ岳はどのように高くなった?実は今も成長中!

さて、プレート同士がぶつかるとどうなるでしょうか。

片方が少なくとも海のプレートであれば、海のプレートがもう片方のプレートの下に沈み込んでいきますが、両方とも陸のプレートだと逃げ場がありません。ぶつかって上や下に膨らんでいきます。

そのうち、上に膨らんで見えているところが実は山脈となっているのです。

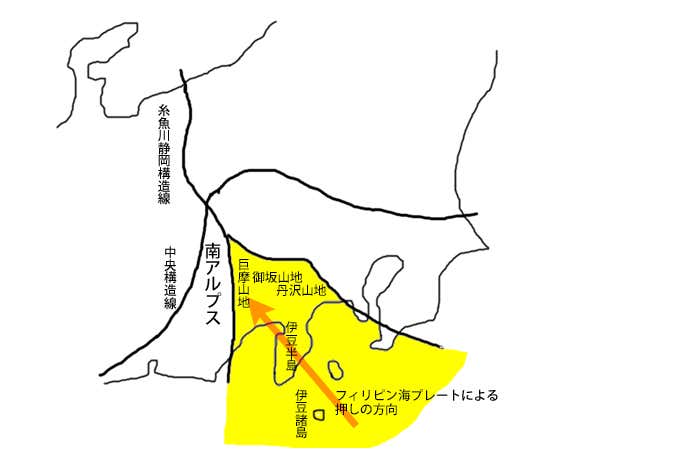

南アルプスの場合、南からフィリピン海プレートに乗って運ばれてきた巨摩山地、御坂山地、丹沢山地、伊豆半島の衝突によって、ここ約100万年の間に急速に隆起したと考えられていて、今でも少なくとも平均で年間3mmの速さで隆起していると計算されています。

年間3mmというとたいしたことないように感じますが、100年経てば30cmです。日本にいるのであまり実感がないかもしれませんが、人間の寿命のスケールでも標高の変化を感じられるのは実は凄いことで、世界有数の速さなのです。

それにしても、人間の感覚からしたらおばあちゃんなのに、まだまだ背が伸び続けているなんて、考えてみるととっても面白いことですよね。

氷河が削って今の形になった

仙丈ヶ岳の山頂近くをよく見ると、スプーンでアイスクリームをすくった後のような地形があるのが分かるでしょうか。このような地形は氷河によって作られたもので、圏谷(カール)といいます。

今では日本の山には剱岳や鹿島槍ヶ岳などの深い谷を持つ山にしか氷河はありませんが、約11万5000年前から1万1700万年前の最終氷期には、日本の多くの山で氷河が発達したことが分かっています。

その後の浸食で失われてしまった部分も多いですが、仙丈ヶ岳では一番発達した時には2合目付近まで氷河が伸びていたと考えられています。

ちなみに、険しい沢や谷の地形は、その後の水による浸食によるもので、V字谷と呼ばれています。