基本は「歩く」」と同じ。ただしエッジを効かせる必要あり!

こちらも動画でまずは見てみましょう。

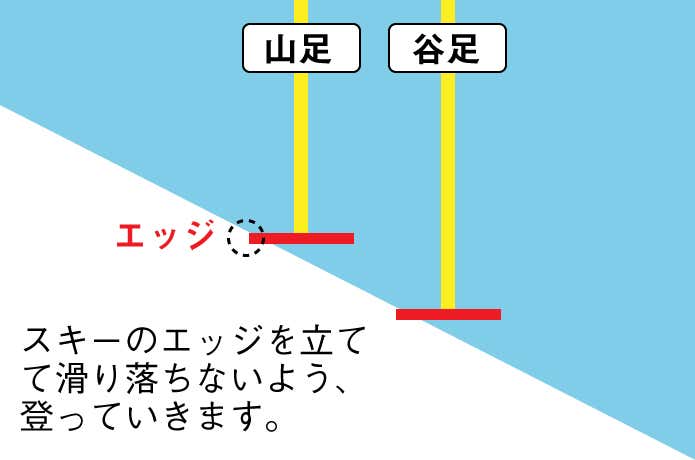

うろこスキーは板の中央部に滑らないよううろこ加工がされています。ですので、歩くとき以上にぐいっと踏み込むことでうろこのグリップが効きます。その際に斜面に対してスキーのエッジを食い込ませる(立てる)ように意識しましょう。

とはいえ、雪のコンディションや斜面の傾斜角度によっては、なかなかグリップが効かずに滑ってしまうことも。

その場合、より強く山足のスキーを踏み込みこませ、エッジを立てることで滑り落ちを防ぐことができます。

急斜面が苦手なうろこ。直登できない場合は?

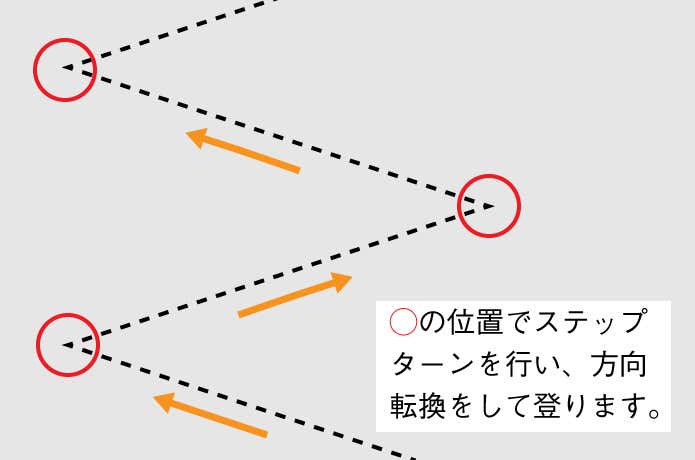

うろこ加工されたスキーでは緩斜面を登ることはできますが、斜度がきつくなると真っ直ぐ直登をすると滑ってしまいます。その際はジグザグ(つづら折り)に「ステップターン」で方向転換をしながら登っていきます。

ステップターンの手順は動画を見てもらうほうがわかりやすいので、そちらを見てくださいね。

転ぶのは必至!「滑る」にはどうすればいい?

「歩く」「登る」までは大体の人が数時間もあればできてしまうかと思いますが、難関は「滑る」です。

ただアルペンスキーと違って、うろこスキーは滑ることだけが目的ではありません。山を歩いていくときに小さな丘を上り下りできれば必要最低限の滑走技術でも問題ありません。もちろん上手さを求めてもOKですが、ゆっくりでも移動ができれば大丈夫。

それにアルペン経験者でも面白いくらいに転んでしまうので、恥ずかしいことはありません(断言)。「転んでも起き上がって滑ればいいや!」くらいの気持ちでトライしてみましょう。

大まかに分けて、うろこでの滑りは3つの方法があります。

もちろん直滑降でもいいのですが、森の木々の間を滑ったりする際にターンができたほうが楽しめます。

(1)の斜滑降は歩きの動作を斜面で行いながらターンで方向転換をしていきます。(2)のボーゲンはアルペンスキー経験者にはおなじみの「ハの字滑り」です。スピードコントロールもしやすいので、初心者にはおすすめ。(3)のテレマークは上級者向け。今回は高橋さんのお手本で紹介します。

高橋さんと生徒の滑りを見比べると、体幹の安定感がまったく違います。歩くことはできても、いざ斜面でスピードが出てくると、怖さもあって腰が引けてしまい、足が体に先行してしまいます。そうするとポジションをキープできなくなり転んでしまう。

「歩く」の基本を思い出し、しっかりポジションキープと踏み込みを行うことがポイントです。

お次はボーゲンです。スキーをハの字にすることで、エッジによるスピードを抑えることができます。ターンは弧を描く際の外側の足に体重を乗せると、曲がることができます。

今回は半日程度うろこスキーをやってみましたが、紹介した3つの動作が転びながらも数時間でできるようになりました。途中木陰で持参したパンを食べたり、ちょっとしたピクニック気分も味わいつつの栂池自然園でのうろこスキー体験。

ゲレンデスキーとは違って、どこを滑ってもいい。そんなうろこスキーの魅力、感じてもらえましたでしょうか?

里山を楽しむならガイドツアーがおすすめ!

どんなギアなのか、どうやって滑ればいいのか、謎が多い「うろこスキー」。前編後編で紹介した記事でイメージはつかんでもらえたかとおもいます。

でもいちばんの謎は「どこで滑ればいいの?」ということかもしれません。ゲレンデのように「決まったフィールドがない=自由」だからこその謎。

最初はギアもレンタルから始めることになるので、前回の記事で紹介したNORDの「スノーピクニック」や、今回の高橋さんが行っているうろこスキーツアーにまずは参加するのがおすすめです。どんな場所を選んで滑るといいのか、まずはツアーで感触をつかみながら、自分の楽しめそうなフィールドを開拓していく。それがうろこスキーの醍醐味でもあります。

3月中旬〜GWまでは栂池自然園でのツアーも開催されているので、ぜひ絶景とうろこを楽しんでみてください!

撮影協力:小谷ファットバイクセンター