登山を楽しむために気をつけておきたいことって?

山頂できれいな景色を見たら、あとは無事に下山するだけ。でも、最後まで油断してはいけません。

実は登山において、もうすぐ下山!というタイミングに事故は起きやすいんです。

その中でも特に注意したいのが、足首の捻挫。

登山やトレイルランニングなどのアイテムを製造販売するサロモンと、バイオメカニクスの専門家の共同研究によると

・ハイキングの怪我の80%は足首の捻挫

・これらの足首の捻挫の95%は外側の動きで発生する

・それらは下りの際に80%が発生する

ということが確認されました。

捻挫は誰にでも起こるもの。

登山を楽しく終えるためにも、なぜ捻挫になるのかを知っておくほうが良さそうです。

そこで今回、さまざまな山岳会が開催するイベントでテーピングなどの講師を務めている、医療マッサージ研究所の岡田智一さんに内反捻挫について教えてもらいました。

内反捻挫が起こりやすいのは

足の内外のバランスの違い

―捻挫が起きた場合、内反捻挫が多いのはどうしてですか?

1つ目は、くるぶしの長さ。足の内側と外側では、外側のくるぶしのほうが長く、地面に近い位置にあります。

そのため内側のくるぶしの下が空洞となり、内向きにまがりやすくなっているのです。

―手で両サイドのくるぶしを触ってみると、わかりやすいですね。

足裏を外に向けようとしても、外側のくるぶしがつっかえている感覚があります。

内側にある三角靭帯と外側の副靭帯を比べると、三角靭帯の方が強度が高く引っ張られやすくなっています。

この違いが、内反捻挫が起きやすい要因です。

3つ目は、足の外側と内側の筋力のバランス。

外側と内側で比較すると、外側の筋力は内側の半分くらいしかなく、内反を防ぐ筋力が弱いことも原因のひとつと言われています。

―何気なく使っている足ですが、内側と外側でいろいろな違いがあるんですね。

下山時は疲労がたまり、注意力が散漫になります。

さらに、地面がデコボコしていると足底外側から着地し、足が内反しやすくなってしまうのです。

―思っていたより、いろんな要因があるんですね。

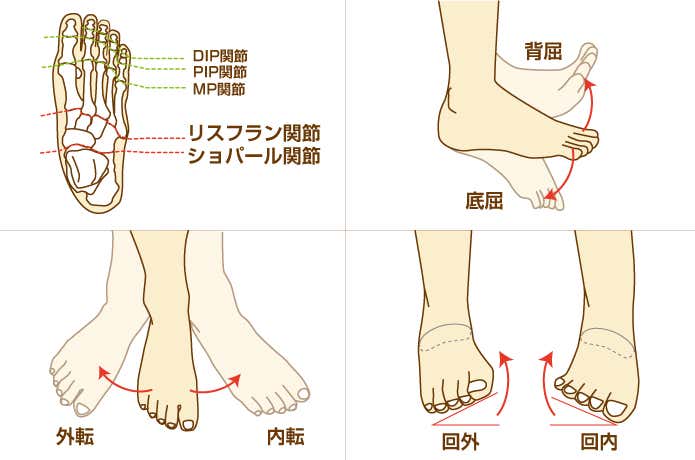

あと、内反捻挫にはショパール関節とリスフラン関節の影響が多いとも聞いたことがあるのですが?

ショパール関節は底屈・背屈に関与し、リスフラン関節は内転・外転と回外・回内に関与しています。

―このショパール関節やリスフラン関節をテーピングなどでサポートすることは有効ですか?

キネシオテープによるアーチサポート、カカトをしっかり合わせてからシューズを履く、靴紐をこまめに結び直すなどが大切です。

インソールなどでカカトが靴の中でぐらつかないように安定させることも効果が期待できます。

足のサポートになんだか良さそうなシューズを発見!

内反捻挫の予防のためには、テーピングなどのサポートをしたりすることが大事ということがわかりました。

ただ、正直なところ怪我もしていないのに、毎回テーピングをするのも億劫……。

そんなワガママな悩みを抱えている時に、気になる機能を持ったシューズを発見しました。

それが「X ULTRA 4 GTX(以下、X ウルトラ 4 GTX)」。

何が気になるって、このシューズには怪我予防のための機能が搭載されているのです。