岩殿山(山梨県)|斜度のきつい岩場と鎖場!約4時間アスレチック感覚で楽しめる

- 【体力レベル】★★☆☆☆

- 日帰り

- コース全長:約8.3km

- コースタイム:約3時間50分

- 【技術的難易度】★★★☆☆

- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

- *交通アクセス*

- ・往路:新宿駅〜大月駅・中央線特急で約1時間

・復路:大月駅〜新宿駅・中央線特急で約1時間

中央自動車道や中央線の車窓からも露出した岩肌がひときわ目立つ岩殿山。戦国時代には武田氏の要害・岩殿城が築かれた山であり、山頂周辺は城跡になっています。春には山麓の桜が、秋には稜線の紅葉が、岩峰に彩りを添えてくれますよ。

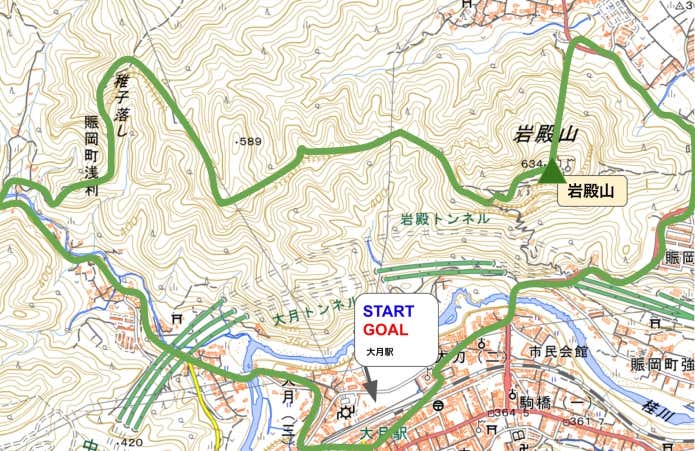

岩殿山へは南麓の丸山公園から直登するのが一般的でしたが、2019年に発生した落石により通行止め。大月駅から北麓の畑倉まで車道沿いを歩き、岩殿山をめざします。東京スカイツリーと同じ標高634mの山頂周辺はベンチやあずまやも整備されており、大月市街や富士山の展望も見事。

岩殿山を後にして、稚児落し方面へと向かいます。鎧岩の鎖場は斜度がきつく感じますが、鎖に加えて梯子状の鉄杭も設置されているので、これらを頼りに慎重に進みましょう。

北斜面の迂回路へ進みます。迂回路とはいえ滑りやすい急斜面を下る場所もあり、注意が必要です。

数百mの断崖絶壁が山麓まで続いている稚児落しのダイナミックな景観は、見応えたっぷり。登山道はその上部を進むため、難所ではないのでご安心を。ただ興味本位で崖に近づかないようにしましょう。樹林帯を下り、浅利登山口からは再び車道を歩いて大月駅まで戻ります。

乾徳山(山梨県)|切り立つ岩場と20mものロングな鎖場にアドレナリン放出!

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コース全長:約10.1km

- コースタイム:約6時間40分

- 【技術的難易度】★★★☆☆

- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

- *交通アクセス*

- ・往路:新宿駅〜山梨市駅・中央線特急で約90分/山梨市〜乾徳山登山口:山梨市コミュニティバスで約30分

・復路:乾徳山登山口〜山梨市:山梨市コミュニティバスで約30分/山梨市駅〜新宿駅・中央線特急で約90分

奥秩父主脈の前衛にそびえる乾徳山。日本二百名山にも選定されており、数々の奇岩や富士山・南アルプスの展望も見事な山です。マイカー利用で中腹の大平高原まで登ることもできますが、今回は電車でもアクセスしやすい、山麓の乾徳山登山口バス停からのルートをご紹介します。

乾徳山登山口バス停から徳和渓谷沿いの車道を歩きます。登山口からは樹林帯のジグザグな登山道を進み、銀晶水・錦晶水の水場を経て高原ヒュッテがある国師ヶ原十字路に到着です。

最大の難関が山頂直下の鳳岩(おおとりいわ)。左右からV字型に迫る岩の凹面に沿って、長い鎖が伸びています。両手で鎖と反対側の岩をしっかり掴み、クラック(岩の割れ目)を足場にしながら登ると、乾徳山山頂に到着。

水のタルと呼ばれる鞍部まで進み稜線を離れて浮石もある急斜面を下っていくと、国師ヶ原十字路に戻りますが、このルートは地図上では破線(難路)。自信がない方は、コースタイムもほとんど変わらない往路を下山しましょう。

▼乾徳山についてもっと知りたい人はこちら

充実感あふれる鎖場!正しい身体の使い方で安心安全に楽しもう

今回は首都圏近郊の鎖場をクローズアップしきましたが、これらのルートでも過去には転滑落事故が発生しています。

あくまでも鎖は難所を通過するための手がかりのひとつ。三点確保(支持)や岩にへばりつき過ぎない姿勢など、鎖だけに頼らない身体の動かし方を身につけることが大切です。その基本をマスターした上で、安全かつ楽しい鎖場登山を堪能してくださいね。