39歳で会社員を辞めて、ものづくりの世界へ

ヒルビリーポットの印象が強いのですが、ジャキさんのものづくりの原点はミシンを使ったMYOG(Make Your Own Gear)。こういうと筋金入りのULハイカーという感じですが、初めて山に登ったのは30代半ば。奥さんに誘われてしぶしぶ行った立山だったといいます。

それまではサーフィンや釣りと「海派」を自認していましたが、スケールが桁違いの立山の峰々と、そこに大型ザックひとつで登っていく登山者の姿に、すっかり心を掴まれてしまったのです。ところが……。

「当時オープンしたての<ハイカーズデポ>に『(立山で登山者が背負っていたような)大きなザックがほしい』と買いに行ったら、土屋さん(※)に『うちにはない!』と言われて(笑)。持っているのは、<イーストパック>のデイパック。そのことを話したら『まずそれで御岳山でも行ってみれば?』と言われたんです」

結果、小さなデイパックでも、考え方ひとつで登山ができることを知ったジャキさんは、ULの世界へとはまっていくのでした。

(※)東京三鷹市にあるウルトラライトハイキングをテーマにした店<ハイカーズデポ>店主の土屋智哉さん

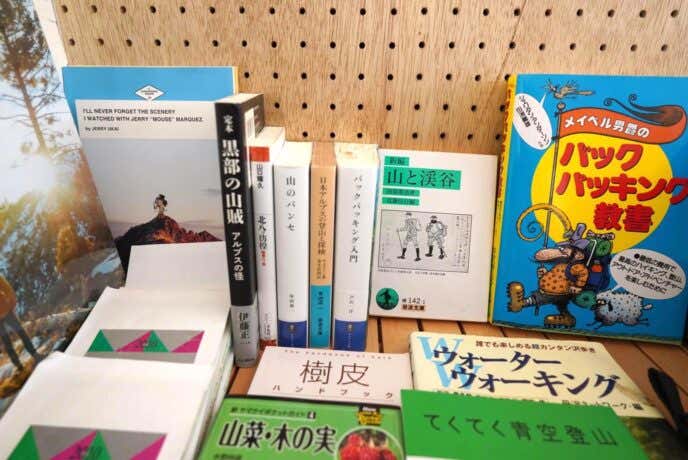

その背景には、アメカジや音楽、カウンターカルチャーとしてのハイキングを通じたアメリカ文化への憧れや、秩父山地を歩き綴った田部重治の『山と渓谷』などに代表される日本の「山旅」文化への共感がありました。

山に行き、ブログを綴ることで広がるUL仲間

いまでこそSNSが主流ですが、2010年当時はブログの全盛期。特にULの世界はこれまでの「登山」とは異なり、軽量化についてどうすればいいのか、誰もが試行錯誤していたころ。

使ったギアのこと、MYOGのこと、山行のことなどをあらゆるひとがブログに綴ることで情報交換をし、そこでコミュニティが生まれつつありました。

ジャキさんも「jakieboy」という名前でブログを書いていました。

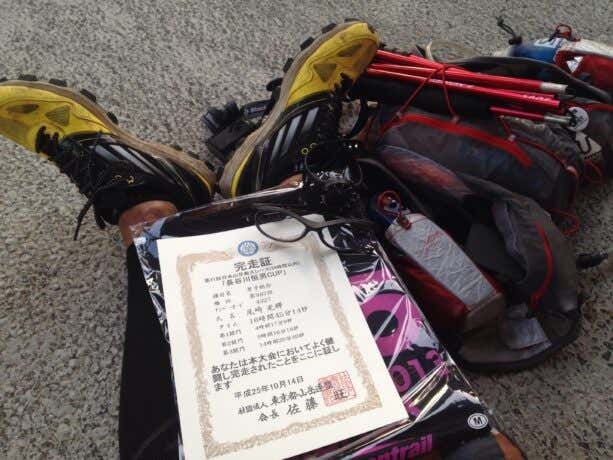

「当時はULと言えば『体力がないからでしょ?』と登山者からは思われていました。それが悔しくてハセツネ(※)を完走したり、−30℃を体験しようと残雪期の涸沢に行ったり(笑)」

いまでこそULの認知度は上がりましたが、軽量化の背景にある考え方―60年代アメリカに端を発するカウンターカルチャーからのムーブメントや道具に頼らない自然との関わりなどーは、この黎明期からじわじわとブログからブログのオフ会、のちのギアショップやガレージブランドへと醸成されていたのでした。

「会社を辞める」という一大決心

独学のMYOGでバックパックや寝袋まで作っていたジャキさんは、ある人に出会いました。それは<ローカスギア>を立ち上げたばかりの吉田丈太郎さん。彼から「ものが作りたいなら、うちに来れば?」と誘いがあったのです。

「サラリーマンとしては会社に評価されるわけでもなく、行き詰まっていた。やってみたいけど生活もある。妻に相談したら『いままで頑張ったんだし、1年だけやってみれば』と言われました」