地形・天候によって変わるリスクに対応するために

机上登山によって地形図から読み取れる、登山道が刻まれた地形や想定されるリスク。それでは、実際の山を例にどんな場所にどんなリスクが潜んでいるかを確認してみましょう。

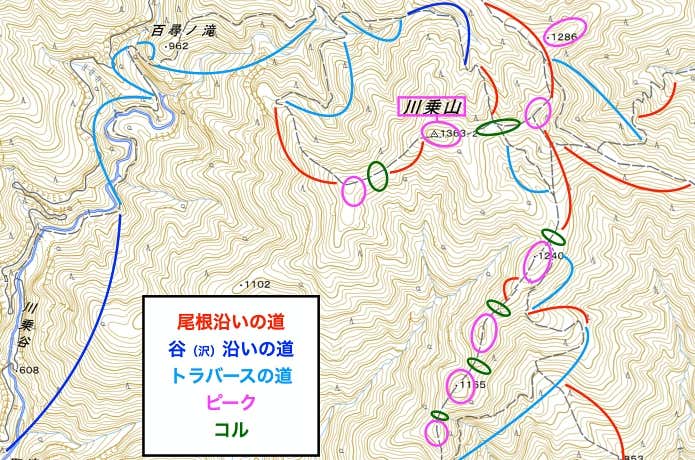

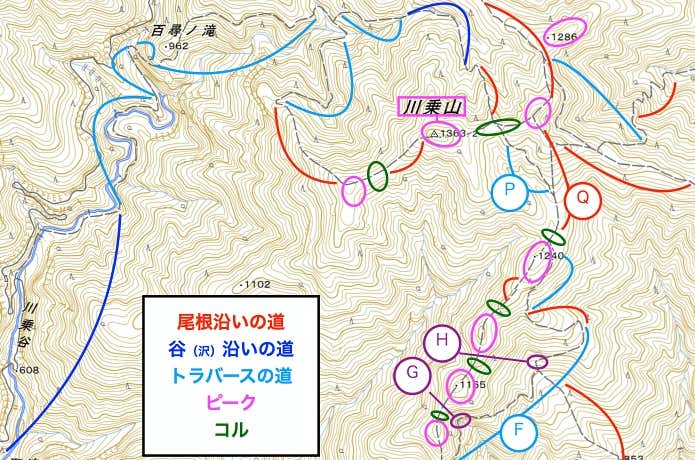

奥多摩・川乗山を例にポイントごとのリスクを挙げてみよう!

“鷲尾”

奥多摩にある川乗山(川苔山)は地形の変化が豊かな山なんだけど、登山道の地形を可視化するとこうなる。

“Aさん”

何パターンものルート選びができそうな山ですね。

大雨の時は、谷沿いのルートを避けよう

“鷲尾”

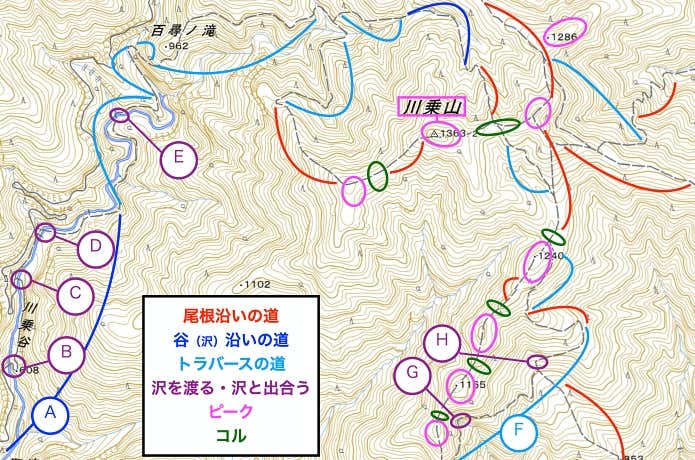

例えば大雨の時なら、沢沿いのルートである(A)からの入山は避けた方がいいよね。

特に(B)~(E)のポイントでは川を渡るから、増水していたらとても危険。

特に(B)~(E)のポイントでは川を渡るから、増水していたらとても危険。

“Aさん”

雨の時は(F)のトラバースルートからの入山が比較的安心ですか?

“鷲尾”

そうだね、ただし斜面上部からの落下物や倒木には注意が必要。

それから(F)のルートの中でも、(G)や(H)はいわゆる谷をまたぐトラバースになるから、水の通り道になって登山道がダメージを受けている可能性は忘れてはいけないよ。

天候に関わらず、急斜面の通過には要注意

“Aさん”

逆に天気が良くて暑い日なら、(A)の沢沿いルートは気持ち良さそうですね。

“鷲尾”

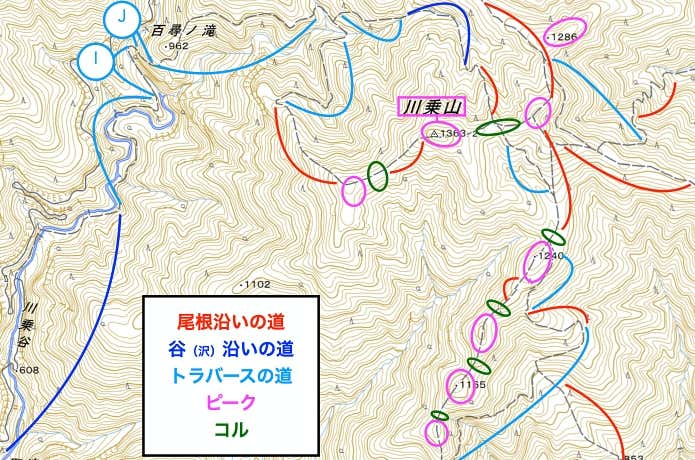

さっきの(B)~(E)のポイントで川に落ちないよう注意すればね。

“鷲尾”

それから百尋ノ滝前後の、急斜面の真下を通る(I)の区間では斜面上部からの落下物、急斜面をトラバースする(J)の区間では斜面下部への滑落に注意が必要。

こうしてルート上の危険箇所を予め把握しておこうね。

“Aさん”

天候や地形によって選ぶべきルートや危険箇所がわかるんですね。

発雷時は、尾根上のルートを避けよう

“鷲尾”

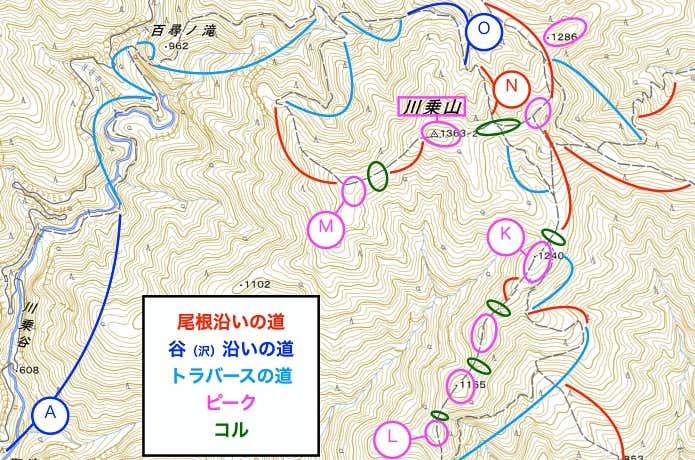

例えば川乗山の山頂で雷雲が近づいていることに気づいたら、どのルートで下山する?

“Aさん”

うーん…まず(K)から(L)に続く稜線は幾つもピークを超えないといけないから危険ですよね。

“鷲尾”

その通り!もし雷だけで大雨の心配が少ない状況であれば、百尋ノ滝経由で、(A)の川乗谷ルートに下山するのはアリ。

ただし尾根上に滞在する距離が長い(M)のピーク経由の左側のルートよりも、尾根は(N)の短い区間だけで(0)の谷間に退避できる右側のルートが望ましいね。

雷雨が長時間続きそうなら、谷沿い・尾根上のルートを避けよう

“Aさん”

大雨が長時間続きそうであれば、どうでしょうね。

“鷲尾”

そうだね…(P)のトラバース経由で(F)のトラバースルートが一番リスクは少ないかな。

ただしここも(Q)の尾根上を通る箇所があるし、トラバースでも尾根に近い斜面だと尾根上への落雷の側撃を受ける可能性はあるから、注意は必要だね。

それとさっきも話した(G)や(H)の谷をまたぐ箇所も要注意。

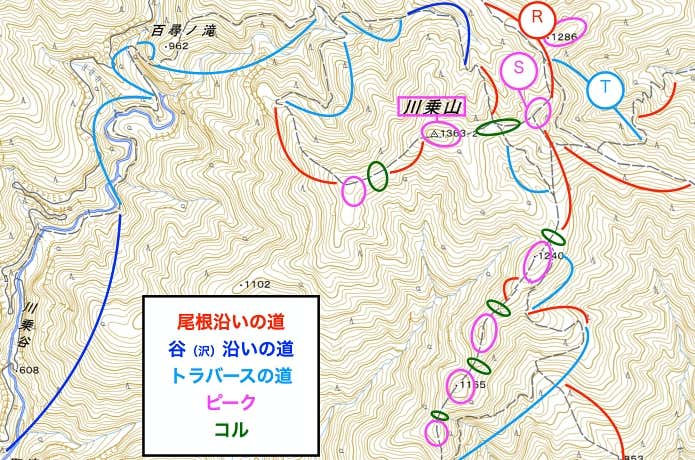

分岐ではこまめに地図を見よう

“Aさん”

しかし、分岐だらけの山ですねえ。

“鷲尾”

登山当日、実際に分岐に差しかかったら、必ず地図を見て確認が必要だね。

“鷲尾”

ルート上の地形を予め把握しておくことは、仮に分岐でミスをした際のリカバリーにも重要なんだ。

例えば北側の(R)の尾根から(S)のピークを経由して山頂をめざすつもりで、もしトラバース道に入ってしまったら(T)の区間に間違って進んでしまったのかな?と素早く気付くこともできる。

“Aさん”

早めに間違いに気付くって、大事ですよね!

“鷲尾”

「間違う」と「迷う」、言葉は似ていても全然違うんだよ。

Aさんの言う通り、間違いに早く気付くことが、道迷いの防止にいちばん重要なことなんだ。

Aさんの言う通り、間違いに早く気付くことが、道迷いの防止にいちばん重要なことなんだ。