山の”総合力”を高めれば行ける、 憧れの「伊藤新道」

近年ますます人気を集める”雲ノ平”や”黒部源流部”を抱える北アルプス中央部。そこに向かうためにつけられた、知る人ぞ知る”古道”があります。それが1953年に着工され、1956年に開通した「伊藤新道」。

詳しくは以前の記事を読んでいただきたいのですが、登山道周辺の岩盤が崩れ始めたために、残念ながら1983年くらいには事実上”廃道”のようになってしまいました。

しかし、廃道のようではあっても、実際には「通行不能」ではなく、「通行困難」。

そう、正しい情報、技術、体力、季節、天候などがうまくかみ合えば、「行けなくはない」道として残っているのです。

そのことを知っているコアな登山者のなかには、いつかは踏破しようと大きな憧れを抱いている人も多いようです。

今回はそんな伊藤新道のコースについて紹介していこうと思います。

▼「伊藤新道」については、まずこの記事をチェック

まずは伊藤新道のコースを確認

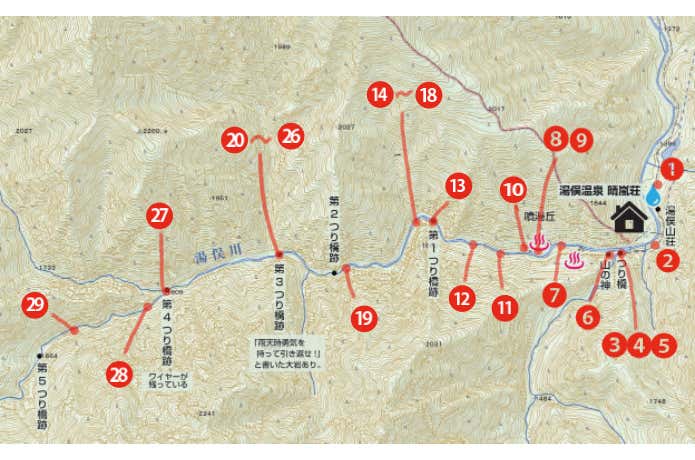

伊藤新道は高瀬渓谷の奥にある”湯俣”から、三俣山荘が立つ稜線上の”三俣”を結ぶ道。当時は登りにも下りにも使われていた登山道ですが、ここではその伊藤新道を「湯俣⇒三俣」の順に、「谷」パート、「森」パートと分けて紹介していきます。

※コースタイム・距離について

「谷」が4.5~5㎞くらい、「森」が4kmくらい、合計距離も「10㎞程度」ですが、登山道の状況も日々変化しているため、”伊藤新道のコースタイムはこのくらいです”とお伝えすることがとても難しい道。

相当な熟練者で半日(6~7時間)、普通の”できる人”で1日(8~10時間)くらいが目安となりますが、「一般的には1日かかるのが普通」と考えておいてください。

登山道の状況を確認しておくのはもちろんですが、時間にも余裕を持って臨むようにしましょう。

コース詳細を紹介する前に…

筆者は以前にも伊藤新道を踏破したことがありますが、この記事を作成するにあたり、このとき(2019年10月)は、旧知のガイドの田村茂樹さんといっしょに調査に入りました。

伊藤新道を自力で踏破できるのは、よほど山に慣れたエキスパートのみ。しかし、伊藤新道を詳しく知る田村さんのようなガイドにお願いすれば、多くの人が挑戦可能になります。

ただし、それでもある程度の経験は必要。必ず事前に自身の体力・技術レベル、経験を上げておくことが大切です。

また、自身のレベル・経験だけではなく、事前の準備も非常に大事です。

落石や滑落、転倒が大いに予想される伊藤新道に立ち入る際、忘れてはいけない装備が、なんといってもヘルメット。

さらに何度も渡渉を繰り返すコースのため、全身濡れても体温をキープできるようなウェアで身をかため、荷物は防水して持ち運べるようにしておきます。いざというときはロープと組み合わせて使うハーネスも必要です。そして、いちばん重要なのが足元で、水抜けがよく滑りにくい”沢靴”のようなシューズを用意します。ただし、フェルトのソールは高巻きのときに滑りやすいので、沢靴のなかでもラバー系のソールのほうがお勧めです。

ただ…実は温泉の成分が流れ込んでいるためにコケが生えない湯俣川では、実は一般的な登山靴に使われているビブラムのような硬いソールでもほとんど滑りません。そのため筆者は、”水抜けはいい構造だけど、ソールはビブラム”、というちょっと変わったシューズを使用していますが、現地ではやはり滑ることはなく、まったく問題ありませんでした。

また、1日で三俣山荘までたどり着けない場合に対応すべく、ツエルトや防寒着などを用意し、地図を見てビバーク適地や水を得る場所にも見当をつけておきましょう。

まずは高瀬ダムから、起点となる「湯俣」へ!

起点となる湯俣へは、高瀬ダムのほとりまでタクシーで向かい、そこから歩行を開始。途中までは車道であることに加え、電力会社の作業員が定期的に入っていることもあり、おおむね歩きやすい道になっています。

コースタイムの目安は約3時間といったところです。

※これから紹介していく写真には番号を付けているので、ぜひMAPと照らし合わせながらチェックしてみてください!

高瀬渓谷をさかのぼりながら歩いていくと、湯俣温泉晴嵐荘という山小屋があります。伊藤新道を踏破するには時間がかかるため、初日はここに宿泊するとよいでしょう。小屋内部には温泉が引かれ、テント場も利用できます。

対岸に立つ湯俣山荘は営業休止中ですが、2021年には再開されるという噂もあり、近いうちに泊まれるようになるかもしれません。

なお、湯俣周囲は毎年のように大水によって地形が変わり、晴嵐荘へ渡る橋は何度も何度も流出しています。

年によって状況は大きく変わるので、出発前には小屋に問い合わせ、詳細な情報を集めるようにしましょう。

伊藤新道を歩くのに適した時期は、多くの場合、例年9月後半からです。

それ以前は川の水量が多すぎて、渡渉中に流される危険が非常に高く、夏場は台風などでもたびたび増水します。しかし秋になると水量が減り、入山直前に大雨でも降らない限りは、格段に挑戦しやすくなります。

水が冷たくなってきているのは問題ですが…服装を工夫すればこの点は対処できるので、この取材も10月初旬を狙いました。